こんにちは!

今回は、ドレフュス事件についてです。

早速見ていきましょう!

ドレフュス事件と印象派

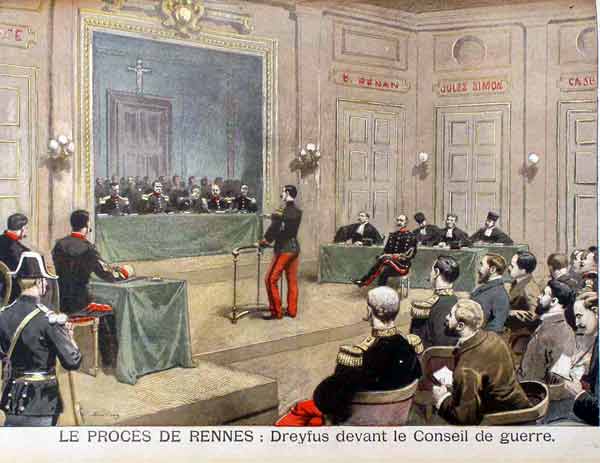

《レンヌ裁判でのドレフュス事件》1899年

ドレフュス事件とは?

1894年にフランスの世論を二分する事件が起こりました。

冤罪の代名詞となったこの事件は、ある意味、内乱以上にフランスを震強させました。

フランス軍参謀本部で唯一のユダヤ人だった陸軍大尉アルフレッド・ドレフュスに対する免罪事件です。

ドレフュス大尉が、ドイツと内通したスパイであるとして、アフリカの悪魔島(という名前の実在の島)へ終身流罪になりました。

しかし実は早い段階で軍上層部は真犯人が別にいることを突き止めており、にもかかわらず、証拠を捏造してまでドレフュスに罪をなすりつけ続けました。

というのも、このころヨーロッパ中に吹き荒れていたユダヤ人排斥運動を利用して、軍を拡大強化するつもりだったからです。

そうはいっても冤罪なので、必ず、まもなく軍部内でも「おかしいのではないか」と訴える者が出てきました。

しかもその人間があっという間に左遷され、それがまた妙だということで、次々疑いが拡がっていきました。

反ユダヤ・キャンペーン

この事件が起こった背景には、1882年の金融恐慌がありました。

金融市場の暴落で損害を受けたフランス国民は、憎悪を投資先だったユダヤ系銀行家に向けて募らせていました。

1892年に創刊された保守系の新聞「ラ・リーブル・パロール」も、紙面で反ユダヤ・キャンペーンを繰り広げ始めていました。

そしてこのキャンペーンには、富裕な銀行家の息子ドガをはじめとする保守的な人たちが賛同していました。

愛国心に燃えるルノワールは、ユダヤ人を、民族意識ばかり強くてフランスに帰属する気持ちが薄いとして批難し、ドレフュス大尉有罪の側につきました。

セザンヌは敬遠なカトリックの立場から、反ユダヤを表明しました。

ただし、ドガの場合は愛国者としての反ユダヤ主義だったのであって、ルノワールのように単純なユダヤ人が嫌いだから、というわけではありませんでした。

エドガー・ドガ《証券取引所の人々》1878-1879年

上の絵は、以前からユダヤ排斥論者だったドガが、国益よりも自己の利益のみに腐心する強欲なユダヤ人を描いたといわれています。

絵の人物が全てユダヤ人である確証はありませんが、少なくとも中央の眼鏡の主にはモデルがいて、ユダヤ人の特徴とされる鉤鼻が強調されています。

1870年の第三共和政成立以降、ブルジョワ階級中心の社会になることによって、 フランスはそれまでにないほどの拝金社会へと変貌してしまっていました。

当然、台頭したプルジョワ階級の中には、ユダヤ系資本家も含まれていました。

そのため、フランスの道徳的衰退を憂いていたドガのような人たちにとって、すべての社会悪をユダヤ人のせいにしていた「ラ・リーブル・パロール」の論調はわかりやすく、そして傾斜しやすいものでした。

このような世論がはびこるさなか、1894年に起こったのが、軍事機密文書をドイツに売り渡した容疑をかけられて逮捕されたアルフレッド・ドレフュス大尉の免罪事件でした。

普仏戦争での敗北以来、フランス人の間にはドイツ人に対する「復讐心」が根づいていたことも、ドレフュス事件にまつわる社会的騒動を大きくした要因になりました。

反ユダヤ主義と反ドイツ主義が感情的に相まってしまいました。

そして、「ラ・リーブル・パロール」はユダヤ人は愛国心がない売国奴で、利益のためには手段を選ばないというキャンペーンを展開しました。

正義のために立ち上がったゾラ

アンリ・ド・グルー《法廷を去るゾラ》1898

しかし、一方でドレフュスの無罪を信じて擁護する人たちも現れました。

その筆頭に立ったのが、マネや初期の頃の印象派の理解者だったエミール・ゾラです。

3年ほどたち、事件に興味をもって調べていたゾラは、ドレフュス大尉がモンテ・クリスト伯と同じように、卑劣な罠にはめられたと確信し、新聞に「我、弾劾す」という大統領宛の公開質問状を発表しました。

事件を隠蔽しようとする軍を糾弾した著名な作家の熱っぽい文章は大反響を巻き起こし、国内世論はまさに二分されました。

問題は個人の冤罪事件というにとどまらず、きわめて複雑に入り組んだ代理戦争の様相を呈していきました。

右翼VS左翼、カトリック教会VSユダヤ教、軍上層部VS革命家、貴族VSブルジョワ、一般大衆VSユダヤ大資本家、国粋主義者VS共和派。

そしてまたまた王政復古を狙う勢力VS彼らを一掃したがる新興勢力。

前者の多くは反ユダヤ主義者で、情報操作してドレフュス有罪を喧伝するとともに、軍の信頼が揺らげば敵国ドイツを利するばかりだと、側面からも脅しをかけました。

「我、弾劾す」でエミール・ゾラは軍部に訴えられ、名誉毀損で有罪判決を受け、イギリスへ亡命の憂き目をみます。

それでもなお彼はドレフュス無罪を世界へ発信し続け、そのうち証拠捏造した軍人が自殺、年月はかかったものの、ついにドレフュスは完全無罪及び名誉回復を果たしました。

こうして王政復古を目論む軍国主義は息の根をとめられ、議会政治は危機を乗り越えました。

ゾラをはじめとした人々の努力がなければ、20世紀に入っても王政復古、という可能性なきにしもあらずで、つくづく王権の粘りには感心させられます。

自分自身もユダヤ人であるピサロも、そして後に婦人参政権にもかかわることになるアメリカ人のカサットも、ドレフュス擁護派でした。

モネは政治に無関心で、このころはもう長らくゾラとは疎遠でしたが、今回の彼の勇気には心底感動し、さっそくそれを議える手紙を出したばかりか、ドレフュス無罪側につきました。

モネの言うとおり、エミール・ゾラの行為は英雄的といえるものでした。

普仏戦争の敗北で愛国心の高まる風潮の中、ゾラにとっては何の得にもならないどころか、命の危険も伴うと承知しながら、正義を貫くため立ち上がりました。

軍に告発されたとき、彼も彼の弁護士も、文字通り命を張って裁判にのぞみました。

一方、ドガや親友のアンリ・ルアール、そしてセザンヌやルノワール、ジュリー・マネ(マネの弟とベルト・モリゾの娘)も愛国者としての立場から反ドレフュス派でした。

上の本は、題名の通りジュリーの日記なのですが、これを読むとジュリーやルノワールがドレフュス事件やユダヤ人に対してどう思っていたのかがわかります。(ジュリーの日記は印象派好きの人にはかなりお勧めしたい1冊です)

フランスを象徴する知性そのものであった文人ポール・ヴァレリーでさえ反ドレフュス派でした。

愛国者として彼らはフランス軍を信じていました。

このドレフュス事件は、印象派の仲間たちを二分したように、フランス国民を二分する大事件となりました。

ドレフュス事件以降、ドガは二度とピサロと会うことはなく、ドガを尊敬していたカサットもしばらくの間はドガと距離をおいたくらいでした。

そしてリセ時代からの親友で、家族ぐるみの付き合いをしていたリュドヴィック・ アレヴィとも、彼の父親が改宗したユダヤ人だったうえ、当然のことながらドレフュス擁護派だったために、ドレフュス事件のさなかにドガとアレヴィの友情は破綻しました。

以後、二人が会うことは二度とありませんでした。

アレヴィの息子で歴史家となるダニエル・アレヴィは、少年の頃からドガを慕っていました。

そのため、父親との友情が破綻した後も、ダニエルは内緒で病気のドガを見舞っています。

そしてドガも、1908年5月にリュドヴィックが没するとアレヴィ家を弔問しています。

ドレフュスの無罪とゾラの不審死

アルフレッド・ドレフュスは1906年になって、ようやく無罪となり名誉を回復しました。

ドレフュス事件が捏造だったと証明された数年後、エミール・ゾラは不審死しました。

自宅の室内にこもって執筆中、暖房の一酸化炭素中毒により死去、とされていますが、暗殺説は根強くあります。

軍が組織的に行なったかどうかは別として、反ユダヤ主義者やゾラに恨みを抱く人間の仕業ではないかといわれています。