こんにちは!

今回は、アカデミー作品とはどんなものかについて解説します。

早速見ていきましょう!

アカデミー作品

アカデミー作品ってなに?

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ《ダナエ》1560-1565年

印象派が脱却しようとしていたアカデミー作品とは、いったいどんなものだったのか知っていますか?

それはひとことで言えば、 ごく一握りのエリートのためのもので、王侯貴族や教会や知識人など、特権階級が好んだ作品です。

というのも、彼らが絵を発注し、購入していたからです。

上の絵は、オウィディウスの『変身物語』を題材にした絵なのですが、この話を知らないと、この絵を見ても、「裸の女性と老婆と…なんか降ってきてるな???」と思うだけで、何のシーンの絵なのか全くわかりません(最強の神が黄金の雨に変身して美女を誘惑するという話です。なにそれ)。

ピーテル・パウル・ルーベンス 『マリー・ド・メディシスの生涯』より《マルセイユ上陸》1600-1625年

上のルーベンスの絵も、「なんかすごい派手なシーン…女王様みたいな人が出迎えられてるのかな???」と思って終わり…となってしまいますが、そもそも「ようこそ!」と手を広げている人は人間ではありません。擬人像です。

どうやって絵を鑑賞すればいいかわからなかった

ニコラ・プッサン《サビニの女たちの掠奪》1637-1638年

フランスで一般向けの公共美術館ができたのは、フランス革命後です。これは、印象派が登場するわすが5、60年前の出来事でした。

しかもその間にも王政復古、戦争、内乱などの政治的混乱が続いたため、一般市民が名画に親しく接することができるようになったのは、社会がある程度の安定とゆとりを手に入れた後のことです。

そのため当初は、人々は「既存の美」とはどんなものか、絵はどうやって鑑賞すべきかを、専門家であるアカデミーに教えてもらう必要がありました。

聖書の物語は一般的な知識として広く知られていましたが、神話や歴史に基づく作品のテーマや、絵画に登場する人物を特定するためのアトリビュートに関する知識は、多くの人にとって未知のものでした。

このように、当時の絵画鑑賞は、単に美を楽しむというよりも、作品の背景にある文化や歴史を「勉強」する要素が強かったと言えるでしょう。

美術作品を通じて教養を深め、より豊かな知識を身につけることが、当時の美術鑑賞の一つの側面であったと考えられます。

ちなみに上の絵は、古代ローマに女性が少なくローマ人がサビニ人の女性を誘拐して妻にしたという話が描かれています。

これも有名な話ですが、知らないと逃げ惑っている人々のごちゃごちゃした絵にしか見えません。

新しい購入層であるブルジョワ階級は、古典的なテーマや複雑な物語が特徴の従来の芸術作品とは異なる、自分たちの現代社会に合った新しいスタイルの絵画を求め始めました。

彼らは、理解するのに専門知識が必要な作品ではなく、日常生活や自然の美しさを捉えた、直感的に楽しめる作品に魅力を感じました。つまり、見るだけで心が躍るような、美しい絵を求め始めました。

読み解き絵画以外は芸術ではない

美術界で最も権威ある位置にあったアカデミーは、自らが持つ美術に対する伝統的な価値観を守ることに使命感を感じていました。

彼らは、古典の教養やデッサン技術を持たない若い画家たちの作品を「芸術」とは認めず、この考えを広く知らしめる必要があると考えていました。

その結果、アカデミーは自らの権威に固執し、フランスの重要な文化イベントであるサロン展において、印象派などの新しいスタイルの画家たちの作品の展示を断固として拒否しました。

アカデミーは、自らが定める芸術の基準と価値観を社会に浸透させ、それ以外のものを排除しようとしたのです。

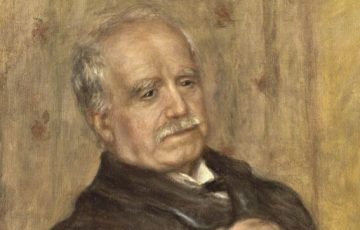

アカデミーの大御所ジェロームのプライド

ジャン・レオン・ジェローム《ピグマリオンとガラテア》1890年頃

1869年のサロン展では、アカデミーの厳しい審査基準が特に強く示されました。

審査員でありフランス学士院会員でもあるアカデミーの重鎮、ジェロームが、モネ、ルノワール、シスレー、セザンヌといった画家たちを一斉に落選させるという強硬な態度を取りました。

上のジェロームの作品は、アカデミーが理想とする芸術の特徴を具現化したものであり、細部にわたる正確なデッサン、上品なエロティシズム、抑えられた色調、正確な遠近法、明瞭な形態の把握、そして肌の質感を陶器のように滑らかに仕上げる技術など、アカデミーが求める要素が凝縮されています。

しかし、神話の知識がないと、またもや「なんだかよくわからない絵」になってしまいます。(自作の彫像に恋して女神に祈って人間に変えてもらった話です)

アカデミーが求める絵画は、実際には高度な知識を必要とする、いわば「読むことで楽しむ」タイプの芸術でした。

これらの作品は、古典文学や神話、歴史などの深い知識に基づいて制作され、見る人がその背景を理解することで、絵が持つ物語や意味が豊かに展開し、まるで映画のように動き出すという体験を鑑賞者に提供しました。

例えばジェロームはエジプトやトルコなど東方を舞台とした異国情緒あふれる風景や物語を多数描き、視覚的な魅力と共に、観る人々に新しい世界への想像力をかき立てました。

これらの作品は、細部にわたる描写や物語の豊かさが特徴で、後にハリウッド映画の制作においても大きな影響を与えるほどでした。

つまり、アカデミーが推奨する絵画は、単に美しいだけでなく、見る人がその背景を「読み解く」ことで初めてその全貌が明らかになる、知的な活動を伴う芸術でした。

これは、印象派やその他の近代芸術運動が目指した、直感的に感じ取れる美しさとは全く別の、芸術に対するアプローチの仕方でした。