こんにちは!

今回は、踊り子の画家ドガについて解説します。

早速見ていきましょう!

目次

エドガー・ドガ(1834-1917年)

エドガー・ドガ《自画像》1855年

エドガー・ドガは、フランスの印象派の画家です。

「現代生活の古典画家」を自称したドガ、は印象主義を象徴する戸外制作と色彩分割法から距離をおき、印象派と呼ばれることを嫌がりました。

「古典画家」の名のとおり、フランス絵画の伝統的な規範であるデッサンとフォルムを重視した一方で、現代の都市生活や風俗を主題にした革新性を持ち合わせていた画家でした。

ブルジョワ

フランス、パリのサン・ジョルジョ街で、銀行家の父親と、ニュー・オリンズの裕福な実業家の娘だった母親との間に、5人兄の長男として生まれました。

ドガの本名は、イレール・ジェルマン・エドガー・ド・ガスです。

「ド・ガス」は名字で、貴族を連想させる名字でもありました。(ド・ガス家自体は貴族ではありませんが、親戚には貴族もいた)

ドガ家もブルジョワですが、ドガが生まれたときには、そこまで裕福ではなかったようです。(とは言っても一般家庭なんかより裕福ですが)

父親は芸術愛好家だったので、家にはコレクターや音楽家が出入りし、芸術に囲まれて育ちました。

11歳のとき、名門リセ・ルイ=ル=グランに入学しました。

ここでドガとともに学んだのが、将来作家として大成することになるリュドヴィック・アレヴィ、父親同士も友人だったポール・ヴァルパンソン、そして後に印象派展にも出品した日曜画家でもあり、実業家としてドガの作品の収集家にもなるアンリ・ルアールでした。

彼らは生涯にわたる友情を結び、ドガ自身は独身を通しましたが、彼らとは家族ぐるみの付き合いをすることになります。

そして、アンリ・ルアールの4人の息子のうちの1人エルネストはドガの唯一の弟子になりました。

13歳のとき、母親が亡くなりました。

アングル大尊敬

19歳のとき、リセを卒業し、法律家になって欲しいという両親の意向に従い、パリ大学の法律学科に進みましたが、画家の道を目指すことを決意して中退します。

バカロレア(大学入学資格試験)に合格した翌月に、ルーヴル美術館での模写の許可を得ました。

息子が画家になることに反対だったマネやモネの父親と違い、ドガの父親は一緒にルーヴル美術館を訪れたり、自分の知人の美術コレクションを鑑賞させてもらえるようにしました。

21歳のとき、エコール・デ・ボザール(官立美術学校)に入学し、巨匠アングルの弟子だった歴史画家ルイ・ラモートのアトリエで学びました。

当初、ドガは新古典主義の伝統を継承する歴史画家を目指していました。

そして、親友のポール・ヴァルパンソンの父親がアングルの収集家だったおかげで、エコール・デ・ボザールに入学してすぐに、ドガは敬愛してやまないアングルに会うことができました。

ちなみに、1879年以来ルーヴル美術館が所蔵しているアングルの《ヴァルパンソンの浴女》は、その名のとおり当初はヴァルパンソン家が所有していたものでした。

この対面の際、プッサン以来の伝統の継承者であるアングルは、画家になりたいという21歳のドガに向かって、「線を引きなさい、たくさんの線を」とアドバイスしました。

このアングルの言葉は、ドガにとって生涯の信条となりました。

この言葉に影響されたドガは絵画制作の即興性を信じず、膨大なデッサンを準備してから制作をする画家となりました。

一方で、ドガは同時にアングルのライバルだったロマン主義のドラクロワの色彩にも大きな影響を受け、線描と色彩の 融合を図ろうとしていきます。

しかし、エコール・デ・ボザールに入学したものの数カ月しか通わず、ルーヴル美術館での模写や国立図書館での版画の研究に励む日々を送りました。

22歳から3年にわたりイタリアを旅し、ミケランジェロなどのルネサンスの巨匠たちの作品の模写に励み、敬愛するアングルからもらったアドバイス通り「線」を勉強します。

印象派の画家にしては珍しく、きちんとした古典的な絵画技法を学んでいた画家でした。

古典主義を継承する歴史画家になることを目指していたドガにとって、イタリア滞在は北ヨーロッパの画家の伝統に則った大事な美術修業でした。

ルノワールが経済的に安定した年代になって初めてイタリアを訪れたのに対して、 ドガは父親の経済的支援のおかげで3年間も芸術の国に長期滞在することができました。

ドガのイタリア滞在は、一族の本拠地ナポリから始まりました。

その後、ローマに滞在中はヴィラ・メディチに通いながら、ルネサンス美術を研究しました。

エドガー・ドガ《イレール・ド・ガスの肖像》1857年

翌年、再びナポリに戻った際には、敬愛する祖父イレール・ド・ガスの肖像画を描いています。

ドガが古典主義に則った画家であることが、この威厳に満ちた姿に見てとれます。

ナポリに滞在した後、再びローマに戻ったドガは、ルイ・ラモートのアトリエで共に学んだレオン・ボナなどに再会しました。

そして、フランス象徴主義の先駆者として美術史にその名を残すことになる8歳年上モローとも親しくなり、彼とは美術館巡りをしたり、新しい時代の美術について語り合うようになり、大いに刺激を受けました。

24歳のとき、ヴィテルボ、オルヴィエート、ペルージア、アッシジ、アレッツォを回った後にフィレンツェに落ち着きましたた。

道中、アッシジのサン・フランチェスコ大聖堂ではルネサンスの幕を開いた画家ジョットのフレスコ画を、そしてアレッツォでは理知的な空間構成に長けていた初期ルネサンスの画家ピエロ・デラ・フランチェスカのフレスコ画《聖十字架伝説》(1452~58年)を鑑賞して感銘を受けました。

ちなみに、イタリア滞在中のドガに父オーギュストは手紙を送り続け、経済的のみならず精神的にも愛する息子を支え続けています。

アレッツォでピエロ・デラ・フラン チェスカのフレスコ画を見ることを勧めたのも父親でした。

ピエロ・デラ・ フランチェスカは20世紀になってから巨匠としての評価が定まった画家ということもあり、父親の審美眼と見識の高さがうかがえる話です。

現代性

《ベレッリ家の肖像》1858-1867年

フィレンツェでは、叔母のラウラとその夫ジェナロ・ベレッリ男爵に招かれ滞在し、一家の肖像画を描きました。

何気ない家族の肖像画のはずなのに、どうしてこんなに緊張感や冷たさが伝わってくるのかの解説はこちら↓

イタリアより帰国してからのドガは、家族など周囲の人々の肖像を描く一方で、本来の予定とおり歴史画家の道を歩み始めました。

エドガー・ドガ《訓練する若いスパルタ人たち》1860年頃

この頃の歴史画としては上の絵がありますが、プッサンを規範とした伝統的な歴史画と違って、舞台として理想郷が描かれていないうえ、若者たちの裸体も古代彫刻を基にした理想像からはかけ離れたものでした。

まるで、19世紀半ばのパリの若者たちを裸にしたような姿でした。

歴史画を描きながらも、理想化を排した風景と裸体像を描いたところに、ドガの持っていた現代的な感覚が表れています。

マネとの出会い

エドガー・ドガ《マネとマネ夫人》1868-1869年

28歳のとき、ルーヴル美術館でベラスケスの絵を模写していたところ、マネと出会い、仲良くなります。

マネとのエピソードについてはこちら↓

2歳年上のマネからの影響を受け始めていたドガは、歴史画家を目指していたにもかかわらず、徐々に現代性への志向が大きく膨らんでいき、主題を現代生活に求めるようになっていました。

馬好き

エドガー・ドガ 《競馬場、1台の馬車とアマチュア騎手たち》1876-1887年

27歳のとき、ノルマンディーに住んでいる幼なじみのポール・ヴァルピンコンの元へ行き、馬にハマります。

競馬場の楽しさではなく、馬の動きの美しさに惚れたドガは、馬の絵を多数描いています。

上層ブルジョワ階級出身のパリジャンであるドガらしく、イギリスから渡ってきた上流階級の娯楽である競馬や、劇場やカフェなど都市の風俗を描いたところはマネと共通しています。

一方、同じ娯楽やレジャーを楽しむ人々を描いても、モネやルノワールが競馬を主題にしたことはありませんでした。

マネがイギリス風の装いを好んだように、19世紀以降のフランスの上流階級には伝統的にイギリス贔屓なところがありました。

1857年にブローニュの森に完成したロンシャン競馬場も、イギリス贔屓だったナポレオン3世の肝いりで建築が決められました。

マネとドガは、ロンシャン競馬場を舞台にした作品を残しています。

郊外を愛した印象派の仲間たちと違って、洗練された都会人であったマネやドガが好んだ自然は、フォンテーヌブローの森ではなく公園や競馬場でした。

そして、近代都市に暮らす都会人の孤独や労働者の現実、アルコール依存など社会問題もマネとドガに共通していた主題でした。

2人とも、アンニュイな表情をたたえた都会人を描くことを好んだ画家でした。

同じ階級出身であるマネとドガ、そしてカイユボットも、本来なら自分たちと縁が薄く、主題に取り上げられることも少なかった労働者階級に興味を抱き自分たちの作品の主題にしました。

サロンに毎回入選

《中世の戦争のシーン(ニューオーリンズ市の災禍)》1863-1865年

31歳のときから、5年間毎年サロンに作品を出品し、落選ばかりのマネとは対照的に毎回入選しました。

ドガは、上の絵でサロンに初入選を果たしました。

この作品では、1862年に南北戦争によって北軍に占領されたニューオーリンズを主題にしています。

1863年に南北戦争を逃れてニューオーリンズ(ラ・ヌーヴェル=オルレアン)からフランスに避難してきた叔母や従姉妹たちから聞いた体験談を、中世フランスのオルレアンの災禍として描きました。

アカデミーの伝統に従い、現代史をそのままではなく、寓意化して描いています。

しかし、ドガのサロン・デビュー作が注目を集めることはなく、この年のサロンで 圧倒的に話題を集めたのがマネの衝撃的な《オランピア》でした。

サロンが好む「歴史画」を描いたにも関わらず、ほとんど注目されることはなく、それにムカついたのか、以降歴史画を出品することはありませんでした。

その後、ドガの興味は、バレエや競馬場、サーカスなど、都市生活を象徴するような場所へと移ります。

フランスの浮世絵

33歳のとき、パリ万博が開催され、そこで北斎の絵を見ました。

1860年代に起こった日本美術ブームもあり、ドガもマネ同様に浮世絵を収集し始めました。

その結果、徐々にドガの作品には浮世絵の影響が見え始めます。

主役を中央から外したり、左右非対称の構図や極端なクローズ・アップ、そして幾何学的ではない遠近法やモチーフを画面の場で切り取る手法などとして表れるようになりました。

現代性を主題以外で表現するために、当時のフランスの「現代(モダン)」の象徴であった異国趣味、とりわけジャポニスムの「造形性」を必要としたのでした。

現代では写真のスナップ・ショットのように映るモチーフの切り取り方ですが、当時は浮世絵のようだと見なされていました。

そして造形性だけでなく、主題においてもマネ同様に現代生活を描き始めたドガでしたが、マネ以上に浮世絵的なモチーフ、すなわち「都市の風俗」を主題とした作品にドカは傾倒し始めました。

浮世絵に表された江戸の町人たちの風俗や情景がパリの市民たちのそれらに変わり、遊女や芸妓がココットやバレリーナに、人種も日本人ではなくフランス人に置き換えられて描かれています。

ドガは、パリの「浮世」を描きました。

この頃、ドガはマネに誘われて、カフェ・ゲルボワに行くようになり、常連になりました。

そこでは将来印象派と呼ばれるモネやルノワールなどの画家たちと出会います。

また、マネを介して、同じ階級出身のベルト・モリゾと彼女の家族とも親しくなりました。

右目の異変

36歳のとき、普仏戦争が勃発しました。

大変な愛国者だったドガは、マネとともに国防軍の歩兵隊に志願兵として入隊しました。

しかし、ライフル訓練の際に標的が見えなかったことから右目の異常に気がつきました。(あるいは寒さで右目を悪くしたともいわれています)

網膜の病気で、人よりも光に敏感になり、まぶしさを強く感じるようになります。

その結果、砲兵隊に転属を命じられ、配属されたのがリセ時代の友人アンリ・ルアールが指揮していた中隊でした。

バレエシリーズ

《オペラ座のオーケストラ》1870年

戦後、バレエシリーズを描き始めます。

ドガの作品の半分以上がバレエに関するものだったりします。

彼は、ステージ上での踊り子よりも、舞台裏やリハーサルなど、踊り子たちの裏側をよく描いています。

《エトワール》1876年

当時のバレリーナは、娼婦的な側面が強く、露出度の高い衣装を着て踊り、お金持ちのパトロンを探すことが目的でした。

なので必然的に身分の低い少女たちが多かったそう。

現在のように芸術性を高く評価され、お金持ちの子が習うイメージとは違います。

詳しくはこちら↓

アメリカ時代

エドガー・ドガ《ニューオーリンズの綿花取引所》1873年

戦後、ドガはパリ・コミューンを避け、ノルマンディー地方のメニル=ユベールにあったポール・ヴァルパンソン家に滞在しました。

生涯独身を通したドガは、リセ時代の3人の親友の家族には温かい心情を注ぎ、また彼らはドガの精神的な支えにもなりました。

そして、1872年10月、38歳のとき、ニューオーリンズからパリに戻っていた末弟ルネとともにパリを発ち、ロンドンを経由して初めてアメリカを訪れ、5カ月にわたり、クレオールの叔父の家に滞在しました。

途中、ロンドンではデュラン=リュエル画廊のロンドン支配人とも会いました。

この年の初め、デュラン=リュエルはドガの作品を初めて購入し、すでにロンドンの画廊で展示していました。

その一方で、ドガはロンドンでイギリスの画商アグニューにも会いました。

アメリカでのドガは、大都会ニューヨークにも、そして寝台列車などのアメリカの最新の技術・文明にも魅了されました。

また弟の結婚生活を傍で見ているうちに、結婚に憧れを抱くようにもなりましたが、結局は独身を通しました。

しかし、しばらくすると典型的なパリジャンだったドガは、パリでの社交やオペラ座が恋しくなります。

一方、ニューオーリンズでビジネスに従事する親族に接するうちに、それまでは 「金儲け」とは無縁だったドガがビジネスに興味を持つようになりました。

そしてドガが叔父や弟をモデルにして描いたのが、風俗画的な集団肖像画《ニュー オーリンズの綿花収引所の事務所》です。

ニューオーリンズの綿花取引場の事務所で、それぞれの仕事やさまざまな作業に没頭している男たちの姿は、 当時としては現代的な日常生活を表した新しい主題でした。

資本主義経済とブルジョワ社会の「英雄性」を表しています。

ドガはこの作品を、ロンドンのアグニューを通じてマンチェスターの木綿紡績業者に売れるよう願っていましたが商談は成立せず、2回目の印象派展に出品した後、1878年にポー美術館が購入しました。

この《ニューオーリンズの綿花取引所の事務所》は、ドガの作品としてだけでなく、印象派の作品として最初に美術館に購入された作品となりました。

貧乏に

1873年3月にはパリに戻ったドガでしたが、その年の1月から2月までは父親の看病のためにトリノに滞在しました。

息子を信じ、芸術の道に生きることを全面的にサポートした父親は、翌74年2月9日にナポリで生涯を終えました。

1873年頃から始まった大不況もありましたが、芸術愛好家だった父親は経営者としては決して優れていたわけではなく、その死に際して一族の銀行は負債を抱え破産状態でした。

そのうえ、大不況の波はニューオーリンズの弟たちの会社「ド・ガス兄弟」にも押し寄せ、膨大な事業債務を積み上げていたことが明らかになり、結果としてドガ一族の借金が積み重なってしまいます。

ドガは、父親の死と不況の嵐による経済的危機から長男として一族の名誉を守るため、家や美術コレクションを売却し、借金を返済しました。

それまでは自分で生計を立てる必要のなかったドガも、40歳にして初めて自分の作品を売ることによって経済的に自立する必要に迫られるようになり、後の10年間でたくさんの絵を描きました。

印象派ではない

こうしてドガは、作品を販売する目的で、グループ展への開催に熱心に動きだすことになります。

そして、ドガはこのグループ展が世間からサロン落選者のための展覧会と見られないよう、サロンに入選経験のある画家たちにグループ展への参加を打診しました。

ドガ自身は「印象派ではなく、自分は写実主義だ」と主張していることからもわかるように、「印象派」と呼ばれることを非常に嫌がり、「独立派」という呼ばれ方を好んだほど、明らかに戸外制作や色彩分割法といった印象主義を象徴する技法とは一線を画していました。

ちなみに「独立派」とは、美術アカデミー主催のサロンから独立した画家という意味です。

屋外で絵を制作したモネやルノワールなどの印象派の画家たちとは異なり、ドガは人工的な光を好み室内のアトリエで制作し、彼らのことをどこかバカにしているところがありました。

とはいえ、美術コレクターだったドガは、マネやピサロなど印象派の画家の作品も多数収集しています。

そして、ドガはモネやルノワールのようにサロンに復帰することもなく、全8回開かれたグループ展のうち計7回参加しました。

というのも、ドガは、グループ展を企画するリーダーでした。

結果として、第1回のグループ展にドガは10点の作品を出品したものの、全く売れませんでした。

しかし,不況によってデュラン=リュエルによる支援も当てにできなくなっていたドガは、作品を発表して販売するために、諦めずにグループ展の存続に意欲燃やしました。

画家としてのドガは、実にさまざまな技法で制作した画家でした。

1870年代半ばからは版画(エッチング、リトグラフ、モノタイプ)も制作し、そして18世紀に流行して以降廃れていたパステル画にも挑戦しました。

ドガにとってパステル画は、油彩画のように乾きを待つ必要がなく、借金返済のために大量に制作できると同時に、バレリーナの美しい衣装を軽やかに、そして鮮やかな色彩で表現できる点も適していました。

そして40代半ば以降、視力の衰えが著しくなるドガにとって、絵筆よりも手に直に持つことができるパステル画は最も適した技法でした。

版画やパステル以外にも、グワッシュやデンペラなど、表現の可能性の探究を怠りませんでした。

36歳のときには、すでに粘土や蝋で彫刻を作り始めていました。

視カの衰えが著しくなっていったドガにとって、踊り子や馬の小型の彫刻のほうが実物のモデルよりも自由にポーズやボリューム感を探究することができました。

プラトニックラブ?

《メアリー・カサットの肖像》1880-1884年

43歳のとき、第3回印象派展にメアリー・カサットを誘います。

カサットはアメリカ出身の画家で、ドガを師匠として慕っていました。

周りからは2人は恋人同士だと思われていましたが、奥手なドガと、自立したカサットが結婚することはなく、2人とも生涯独身のままでした。

写真への興味

ドガ撮影 マラルメとルノワール 1895年

1880年代後半、当時最新技術だった写真や映写機に強い興味を持っていました。

ドガはルノワール同様に電話や自転車といった産業革命の産物を嫌っていましたが、同時代の画家が写真に興味がある場合は隠すことが普通だったのに対し、写真に興味があることは隠しませんでいsた。

ドガの作品からもうかがえるように、写真の一瞬をとらえる特質に魅せられていました。

その影響もあって、ドガの作品には、人物が画面に収まりきらないような構図の作品も多く、リアルな瞬間を切り取ったような雰囲気があります。

上の写真は、立っているのが友人で詩人のマラルメ、座っているのが画家ルノワール、鏡にカメラと写っているのがドガです。

ちなみにこの時代の写真撮影では、撮りたいポーズで15分間動かずにじっとしている必要があったのと、膨大なデッサンを用意して絵画制作をしたドガらしく、写真撮影の際も入念な演出の下に撮影をしたために、撮られる人たちは大変な忍耐を強いられました。

友人を撮影するだけでなく、モデルを撮った写真を基に作品を制作することもありました。

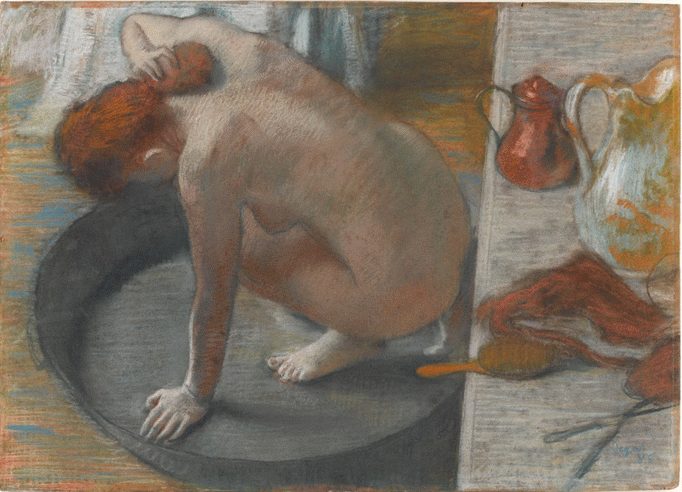

浴女シリーズ

《浴槽》1886年

1880年代からのドガは、浴女をテーマに作品を制作しました。

浴槽やたらいで体を洗う女性たちは娼婦です。

ドガは彼女たちを理想的なポーズから解放して描きました。

ドガは娼婦であろうと踊り子であろうと誰であろうと、女性を美しく理想的に描くつもりがまったくない画家でした。

鋭い観察力の持ち主だったドガは、特定の職業に携わる人物の特徴的なポーズや、 貴族であろうと労働者であろうとその人物の社会的階級や性格を表す独特のポーズ、そしてある特定の行為に夢中になっている人物のポーズをとらえることが得意でした。

娼婦であろうと踊り子であろうと、彼女たちはドガによって鑑賞者を意識した理想的なポーズから解放された結果、無造作で本質的な姿をさらすことになりました。

ドガは一瞬の動きをとらえるのがうまいために即興的に見られがちですが、彼は決して絵画の即與性を認めず、あくまでもデッサンを重ねた後にアトリエで制作する画家でした。

また、ジャンルの区別でいえば風俗画家もしくは人物画家に分類されるドガですが、 風景画も少し残しています。

しかし、モネたちと違って戸外で制作したものではなく、アトリエで記憶を基に描いたものです。

したがって、ドガの中に残ったまさに印象だけが表現されています。

意外なこととして、58歳のときにデュラン=リュエル画廊で開かれたドガの最初の個展が風景画によるものだったという事実は、グループ展における風景画家たちとの確執を思えば皮肉なことでした。

日本人との交流

ドガには親しく交流した日本人がいました。

誰かというと、1878年にパリ万国博覧会の通訳としてフランスに渡り、1884年からパリで美術商として店を構えた林忠正です。(原田マハさんの小説『たゆたえども沈まず』で知った方も多いはず)

浮世絵を主に日本美術を販売し、そして同時にフランスにおける日本文化の浸透に尽力した人物です。

1860年代にはすでに浮世絵に傾倒していたドガでしたが、林とは交流を深め、互いに敬意を持って付き合うだけでなく、ドガは林から浮世絵を購入し、林もドガのパステル画を5、6点ほど所有していました。

ちなみに、モネも林から多くの浮世絵を購入する一方で、林はモネのジヴェルニーの庭のために日本の植物を贈っています。

視力の低下と離れていく友人

47歳のとき、視力が低下し、油彩より絵に目を近づけて描けるパステル画や、彫刻、リトグラフの制作が増えていきます。

52歳のときの最後の印象派展以降、作品の発表がほとんどなくなります。

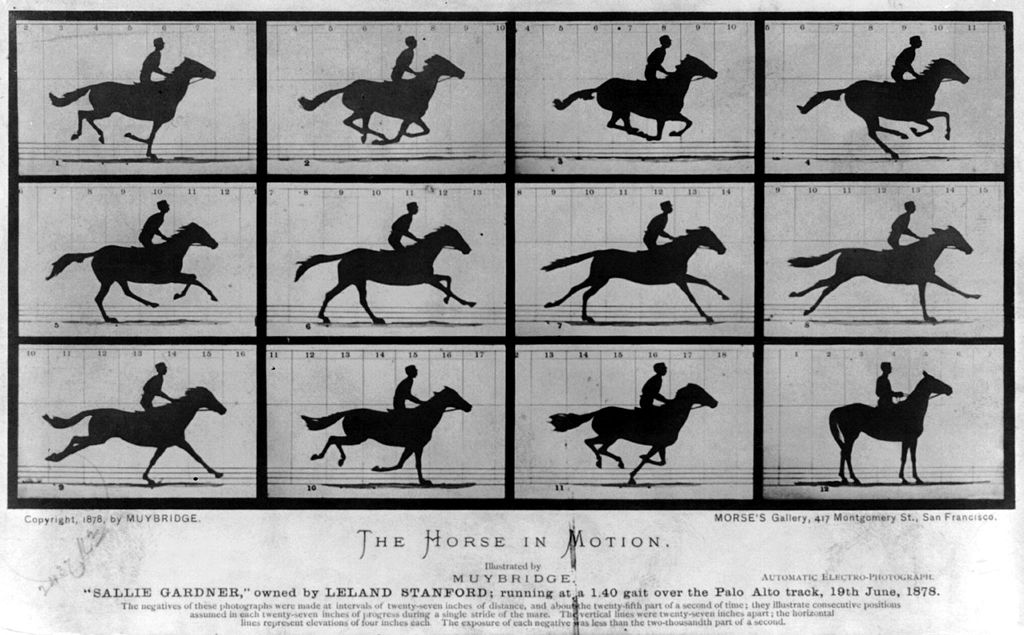

エドワード・マイブリッジ 疾走中の馬の連続写真

54歳のとき、マイブリッジの写真集「動物の運動」に影響を受けます。また馬…。

1880年代末になると、ドガの作品は高額で取引されるようになり経済的にも安定するようになりました。

56歳のとき、パリ9区のヴィクトール・マッセ街に転居しました。

美術品収集も再開し、尊敬するアングルやドラクロワ、そしてマネや仲間の印象派の作品、そしてルノワールの恋人だったシュザンヌ・ヴァラドンなどの作品を収集し始めました。

59歳のときにはタヒチから帰ったゴーギャンのために、デュラン=リュエル画廊での個展を仲介しています。

ドガはゴーギャンと親しいだけでなく、彼の才能を買っていました。

結果として商業的に大失敗に終わったゴーギャンの個展でしたが、その際にもドガはタヒチを描いた作品を購入しているし、その後もゴーギャンの作品を購入しています。

個展を仲介しただけでなく、購入しているところが上流階級の作法を持ち合わせていたドガらしいところでした。

現在、美術館で観るドガの作品は金メッキを施した豪華な額縁に収まっていることが多いのですが、オリジナルの額縁にはドガの現代性が表れていました。

彼はシンプルな額縁を好み、金メッキを施した時代様式風の額縁を嫌っていました。

しかし、デュラン=リュエルがアメリカで印象派の作品を売り込む際、印象派を前衛的ではなく伝統的なフランスの系譜にあるものとアメリカ人にアピールできるよう、まるでオールド・ マスターズの絵画のように金メッキを施した時代様式風の額縁に収めました。

そして、実際にアメリカ人もそうした豪華な額線を好んだこともあり、デュラン=リュエルの作戦は成功しました。

完璧主義者だったドガは、額装されるところまで見届けるのが画家の義務と考えていましたが、完璧主義者すぎるあまり何年もたってから作品に再び手を加え、かえって作品が破壊されることもありました。

そのため、ドガの収集家でもあった親友のアンリ・ルアールが、自宅に遊びにきたドガが持って帰らないように作品を壁に鎖でつないでいたという「伝説」が残っていますが、アンリ・ルアールの息子でドガの弟子となるエルネスト・ルアールによると真実ではなかったとのことでした。

失明

64歳のとき、ほぼ完全に失明状態となり、ほとんど制作ができなくなってしまいました。

74歳のときのアレヴィの死に次いで、ドガを深く悲しませたのが、77歳のときにアンリ・ルアールが世を去ったことでした。

ルアールはリセ以来の親友だっただけでなく、グループ展での仲間の画家であり、実業家としてドガの作品の収集家であり、息子のエルネストはドガの唯一の弟子でした。

78歳のとき、5年間暮らしたヴィクトール・マッセのアトリエが壊されることになり立ち退きを強制され、シュザンヌ・ヴァラドンの勧めでパリ9区のクリシー大通りに引っ越しました。

しかし、この歳での引っ越しはドガを心身ともに疲労させてしまい、以後いっさいの制作をやめてしまいました。

プライドが高く、皮肉屋だったため、歳を取れば取るほど、ドガの元から友人たちが去って行きました。

そして、家政婦と限られた人たちとしか接しない日々を過ごしました。

ただし、ベル・エポックの華やぐパリの街を、ドガは一人で散策することだけは続けました。

最晩年は高まる名声に反し、孤独な日々を送ったドガでした。

80歳のとき、ルーヴル美術館にドガの作品が収蔵されました。

しかし、この1914年は第一次世界大戦が勃発した年でした。

そして、かつて「私は有名かつ無名になりたい」と言ったドガらしく、大戦のさなかのパリで、脳出血によって83歳で亡くなりました。

まとめ

・ドガは、踊り子の画家 ・印象派と呼ばれるのを嫌った