皆さんは、藤田嗣治(ふじた つぐはる)という画家をご存知でしょうか?名前は知らなくても、乳白色の肌で描かれた裸婦や愛らしい猫の絵を一度は目にしたことがあるかもしれません。

藤田嗣治は20世紀前半にパリで大人気となった日本人画家で、そのユニークな生涯と作品は今なお多くの人を魅了しています。

この記事では、藤田嗣治の生涯をや代表作を解説してみたいと思います。少し不思議で魅力いっぱいの藤田ワールドへ、さっそくご一緒に旅してみましょう。

目次

生い立ち~フランスへの旅立ち:エリート少年、画家を志す

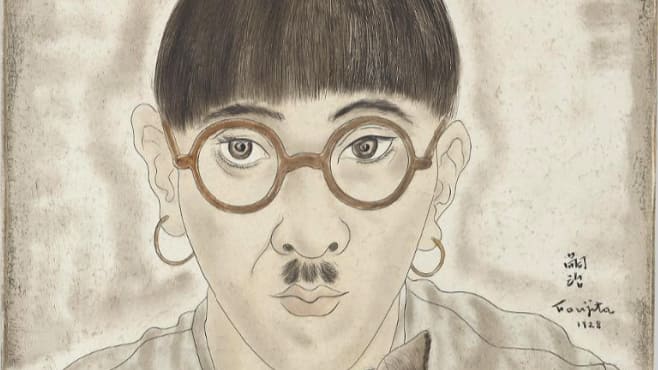

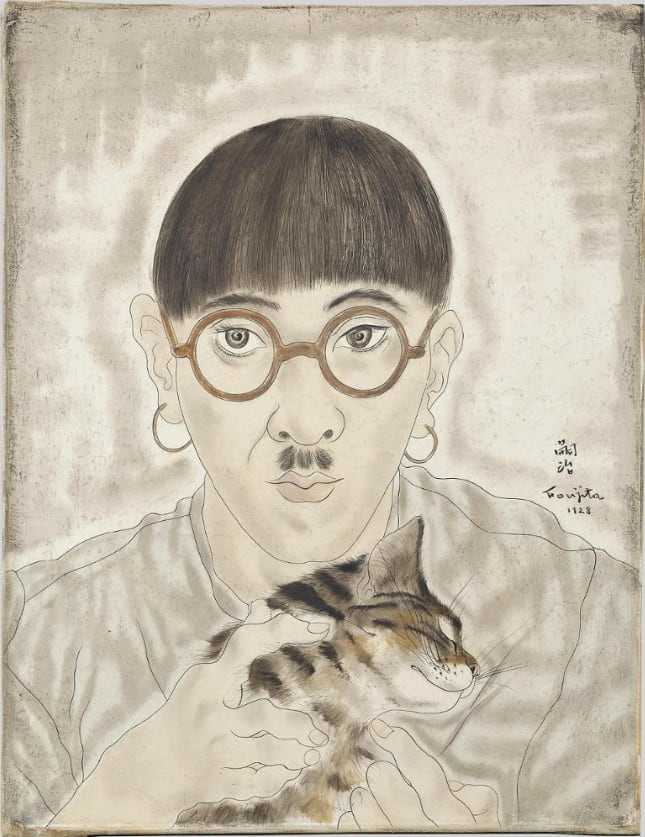

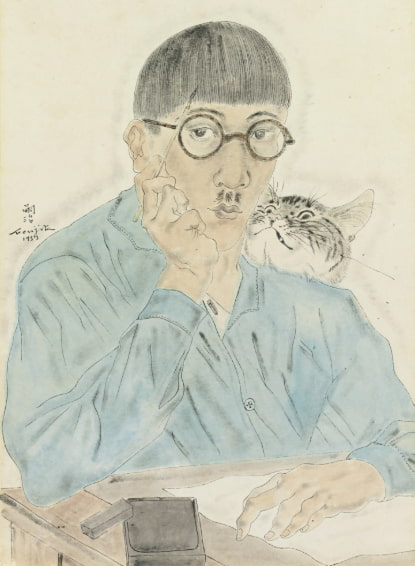

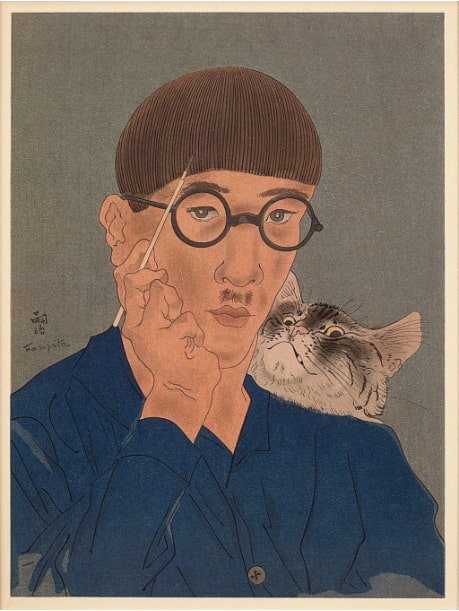

藤田嗣治《画家の肖像》1928年

藤田嗣治は1886年(明治19年)、東京の牛込(現在の新宿区)に生まれました。

父親は陸軍の軍医で非常に教育熱心な家庭でした。

実は父の上司にはあの文豪森鷗外がおり、そんな縁もあってか幼い頃から藤田は絵だけでなく幅広い教養に触れて育ちました。

本人は子どもの頃から絵を描くことが大好きで、やがて「画家になりたい!」という夢を抱くようになります。

親としてはエリートコースに進んでほしかったでしょうが、藤田少年の情熱は止まりません。

藤田嗣治《自画像》1910年

東京美術学校(現在の東京藝術大学)西洋画科に進学し、本格的に洋画を学び始めました。

しかし当時の日本の洋画は明るい外光派(光を強調した写実的な画風)が主流で、藤田にとっては何か物足りないものでした。

「もっと自分ならではの絵を描きたい…」そう考えた藤田は、大胆にも26歳の時に単身フランス・パリへ渡る決意をします。

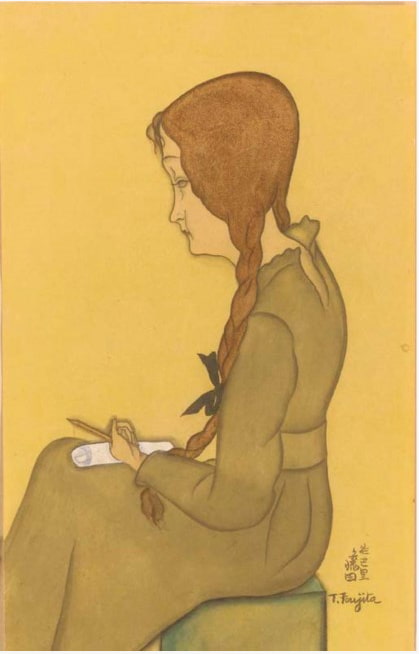

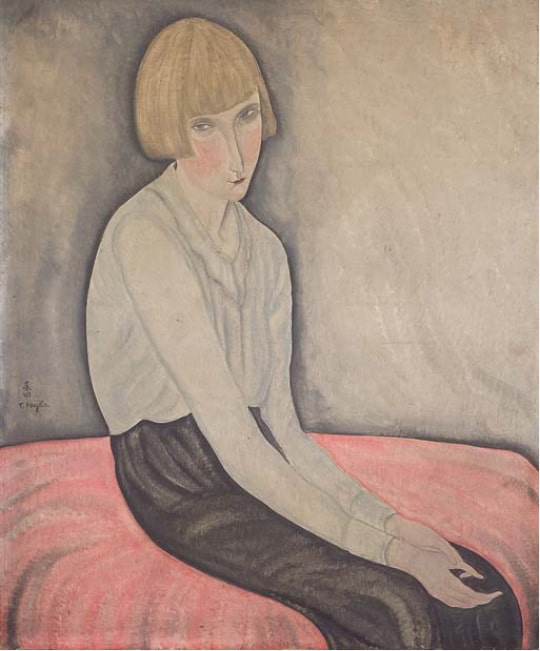

藤田嗣治《座る女性、ジャンヌ・エビュテルヌ》1917年

1913年(大正2年)のことです。フランス語もままならない中、夢と情熱だけをバッグに詰めて太平洋を渡った藤田。まさに青年よ大志を抱けを地で行く行動力ですね!

パリでの奮闘:お金ナシ言葉ナシ、でも情熱はMAX

憧れのパリに降り立った藤田でしたが、最初から順風満帆とはいきませんでした。

渡仏直後に第一次世界大戦が勃発し、日本からの仕送りが止まってしまったのです。

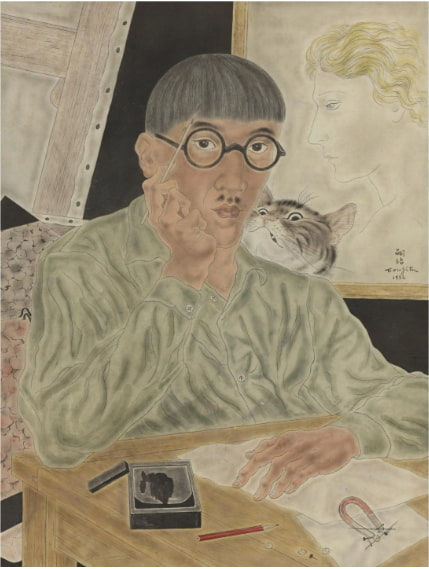

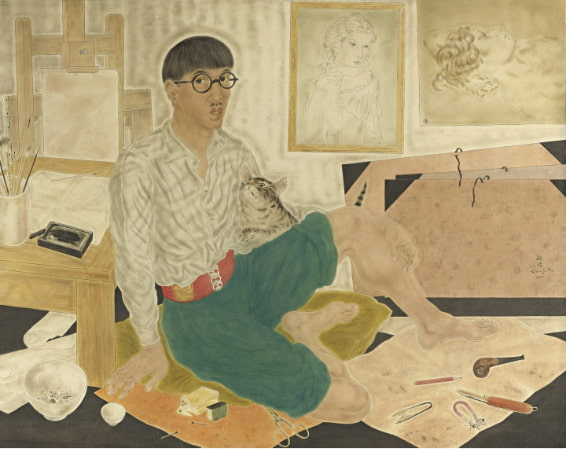

藤田嗣治《アトリエの自画像》1931年

言葉の壁もあって仕事もなかなか見つからず、極貧生活を強いられました。食べるものにも困り、美容院に行くお金さえない…。

そこで藤田は仕方なく自分で鏡を見ながら散髪を続ける羽目になります。

ところが、この自前の丸刈りが意外な副産物を生みました。

藤田嗣治《自画像》1932年

伸びては自分でパツンと切り揃えた前髪――そう、後に彼のトレードマークとなるおかっぱ頭の完成です!(諸説あり。古代ギリシャ美術にハマっていて意図的におかっぱ頭にしたという説も)

当時は本人もまさかオシャレな髪型になるとは思っていなかったでしょうが、貧乏が生んだファッションアイコンというわけですね。

異国での暮らしは苦労が絶えません。人種差別も受けましたが、それでも藤田は持ち前の明るさとバイタリティで乗り越えていきました。

藤田嗣治《アトリエでの自画像》1932年

芸術家が集う安アパートに住み、毎日せっせと絵を描き続けながら少しずつ現地の仲間を増やしていきました。

モンパルナスの仲間たち

藤田嗣治《ピンクのソファに座る若い女性》1918年頃

藤田が居を構えたパリ・モンパルナス地区は、当時世界中から芸術家が集まるボヘミアンの街でした。

藤田もその輪に飛び込み、やがてモディリアーニやスーティン、ピカソ、シャガールといった有名画家たちと交流を持つようになります。

異国の青年フジタは、流暢ではないフランス語ながらも持ち前のサービス精神と明るい性格で、多くの仲間から愛される存在になりました。

藤田は頻繁にモンパルナスの「カフェ・ド・ラ・ロトンド」や「ラ・クーポール」といった芸術家たちの集うカフェに顔を出し、モディリアーニやスーティンらと芸術や人生について熱く語り合いました。

異文化の中で刺激を受け合いながら切磋琢磨した藤田と仲間たちの交流は、やがてモンパルナスの芸術運動に新たな風を吹き込むことになったのです。

エコール・ド・パリの寵児に:乳白色の裸婦で一世を風靡

藤田嗣治《寝室の裸婦キキ》1922年

苦労を重ねつつも絵への探究を諦めなかった藤田は、次第に独自の画風を確立していきます。

彼が目指したのは、日本画で使う和紙や絹のようななめらかな質感を油絵で再現することでした。

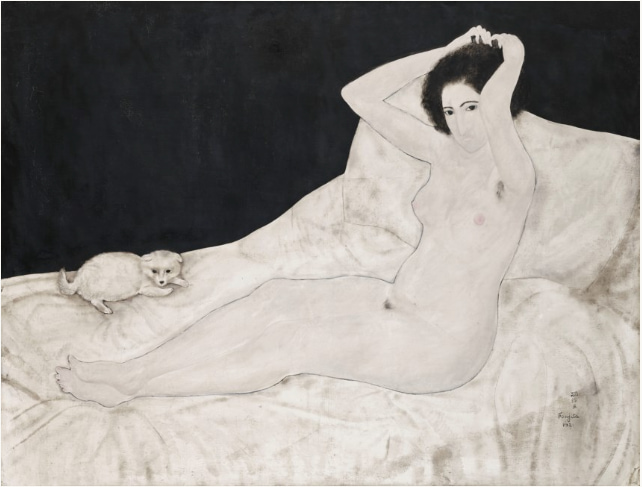

藤田嗣治《ベッドに横たわる裸婦と小さな犬》1921年

研究を重ねた末、自分でキャンバス地を調合して下地を作り、墨のような黒で繊細な線描を乗せる技法を編み出します。

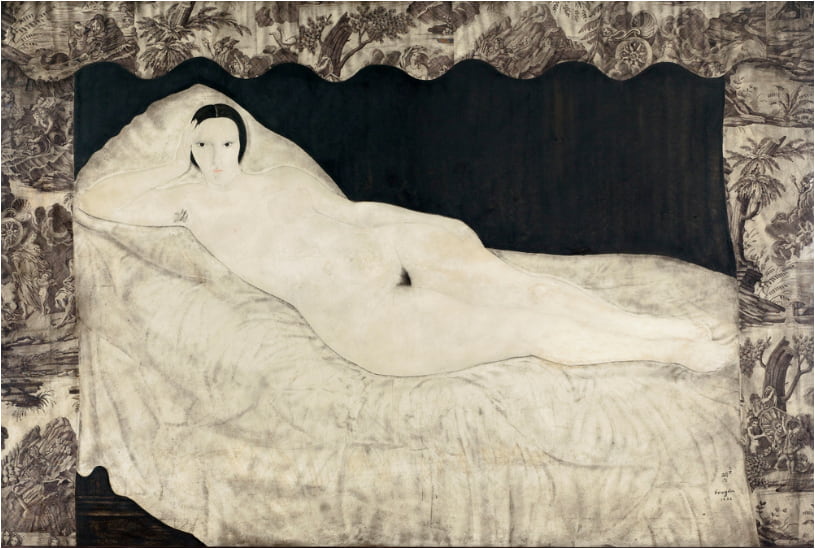

藤田嗣治《タピスリーの裸婦》1923年

そしてついに誕生したのが、彼の代名詞ともなる「乳白色の肌」を持つ裸婦像です。

まるでミルクを一滴垂らしたように白く輝く肌の質感は、それまでの西洋画にはない不思議な魅力を放ちました。

パリの人々はこの東洋の青年が生み出した美に大興奮!

1919年、藤田がフランスのサロン・ドートンヌ(秋のサロン)に出品した6点の作品はすべて入選し、一躍時代の寵児となります。

「素晴らしい白い下地だ!」と評論家たちも大絶賛。それまで無名だったモンパルナスのフジタはまたたく間に売れっ子画家へと駆け上がりました。

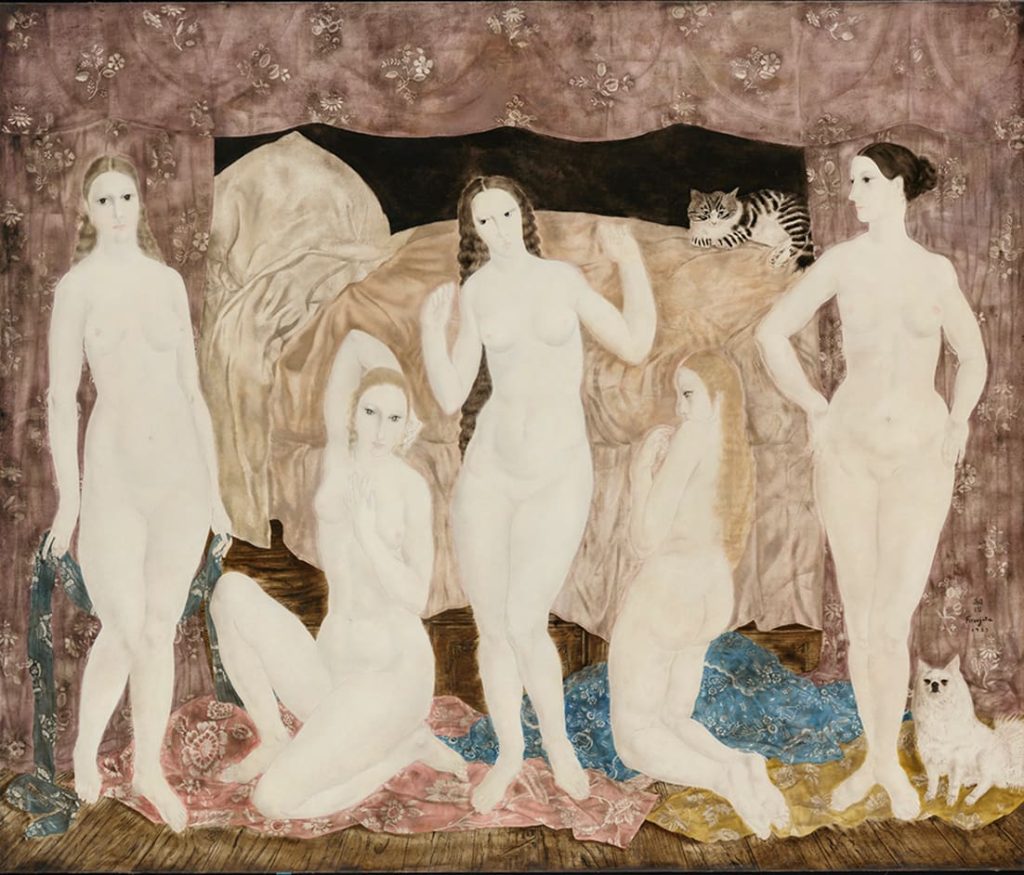

藤田嗣治《五人の裸婦》1923年

1920年代のパリ社交界で、藤田嗣治はちょっとしたスターでした。

丸眼鏡におかっぱ頭、小柄で陽気な日本人画家はパーティーの人気者です。

気が付けば「レオナール・フジタ」(フランス語読みでの彼の呼び名)の名前はパリ中に知れ渡り、作品は飛ぶように売れて生活も安定。

恋多き!?藤田嗣治の人間模様

芸術家として成功を収めた藤田ですが、実はプライベートも波乱万丈でした。

藤田はなんと5回結婚しています。

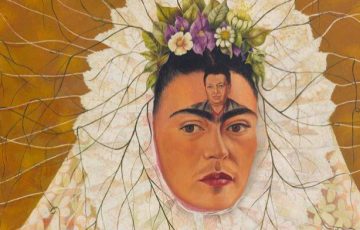

藤田嗣治《ユキと猫》1922年

例えば1920年代に彼が愛したフランス人のモデル、リュシー・バドゥ(Lucie Badoud)という女性がいました。

藤田は彼女の雪のように白い肌をこよなく愛し、自分の作品にもたびたび登場させます。

さらには彼女に「ユキ(雪)」という日本語の愛称までプレゼントしました。

このエピソードからも、藤田がロマンチストで情熱的な人柄だったことが伺えますよね。

リュシー改め「ユキ」は後に藤田の3番目の妻となり、夫婦で仲睦まじく各地を旅して回ります。

残念ながらその後彼女とは別れてしまいますが、藤田は生涯を通じて常に良きパートナーを求め、そして支えられて創作に励んでいたようです。

藤田嗣治《スタジオでの自画像》

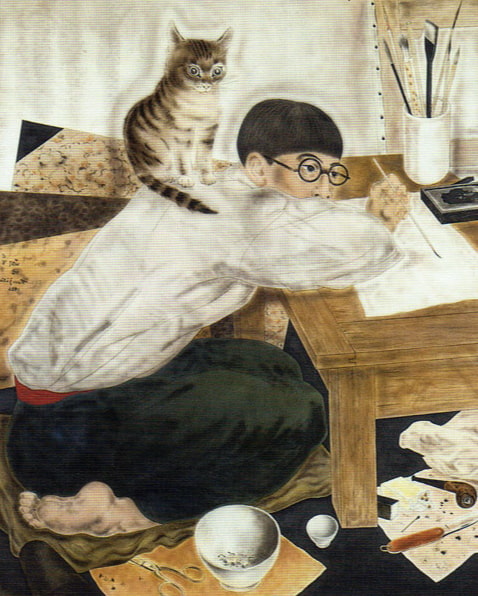

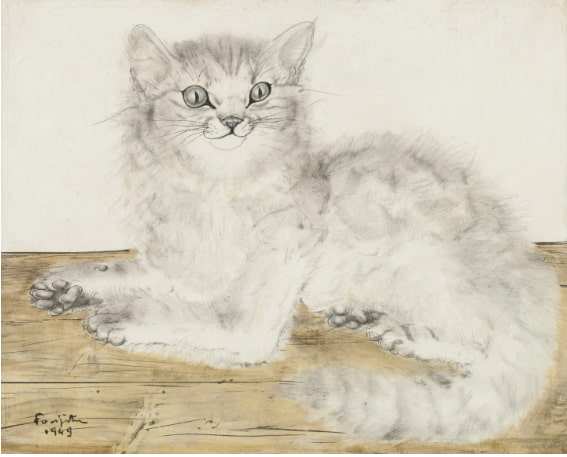

また、藤田は大の猫好きとしても知られます。

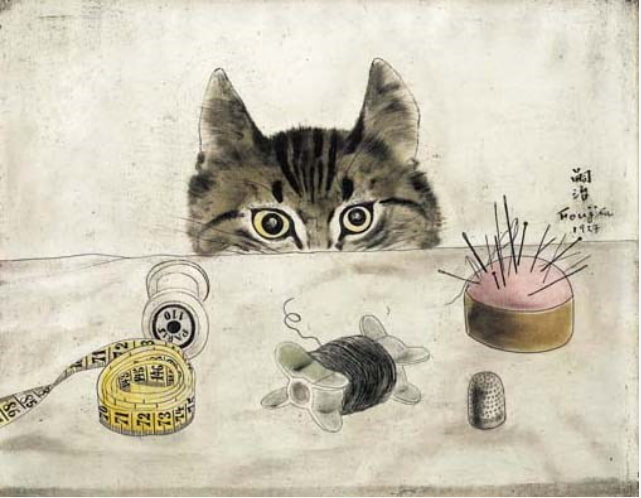

藤田嗣治《仕立屋の猫》1927年

アトリエには猫が自由に歩き回り、藤田は家族のように可愛がっていました。

おかげで作品にも猫が頻繁に登場します。

藤田嗣治《猫》1949年

気品ある白い猫から、魚屋から盗み食いしてきたようなやんちゃな猫まで、藤田の描く猫は表情豊かです。

帰国と戦争、そして再出発:祖国日本での試練

パリで成功を収めた藤田は、1929年に一時帰国し日本でも凱旋展覧会を開きます。

16年ぶりの故郷凱旋に、日本の美術ファンも大歓迎…と行きたいところでしたが、実際にはフランス帰りのモダンすぎる画風に賛否両論だったようです。

当時の日本洋画壇は伝統や写実を重んじる傾向が強く、「藤田の絵は奇妙だ」などと批判もされました。

それでも藤田は持ち前のバイタリティで活動を続け、1930年代前半には中南米への長い旅にも出かけています。

各地を巡り異国の風景を描く中で、さらに表現の幅を広げました。

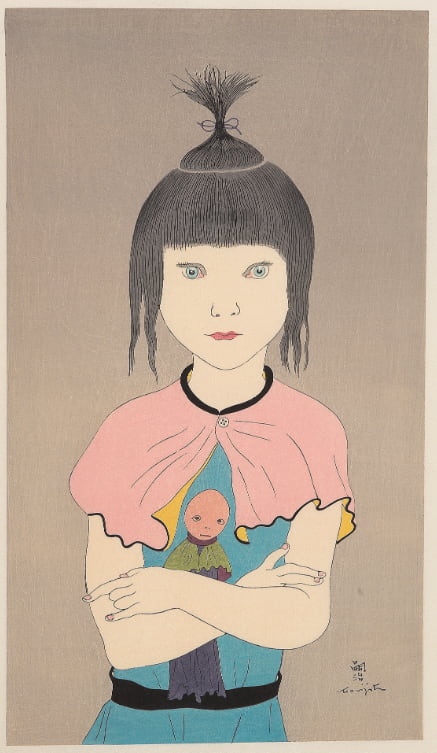

藤田嗣治《人形を抱く少女》1930年代中旬頃

1933年以降、藤田はしばらく日本に腰を落ち着け制作を続けます。

しかし時代は日中戦争、そして太平洋戦争へと突入していきました。祖国が非常時下に置かれる中、藤田も戦争画と呼ばれる大作の制作に協力するようになります。

藤田嗣治《アッツ島玉砕》1943年

軍からの依頼で戦地の情景や兵士たちを描いた巨大キャンバスは、当時の日本政府の宣伝に用いられました。

藤田は「祖国の力になりたい」と純粋な思いで取り組んだようですが、戦後になるとこの行為が「戦争協力者」として批判の的になってしまいます。

終戦後、日本美術界の風当たりは冷たく、藤田は心身共に深く傷つきます。

結局彼は1949年に日本を離れ、再び海外へと旅立つ決意をしました。

かつて自身をスターにしてくれたフランスへ――。

この時、藤田は心に誓います。「もう日本には戻らない」。

藤田嗣治《カフェ》1949年

祖国への複雑な思いを抱えながら、彼は第二の故郷パリで新たな人生を歩み始めるのです。

晩年:フランス人「レオナール・フジタ」として

藤田嗣治《自画像》1960年

1950年代、藤田嗣治は生きる舞台を完全にフランスへ移しました。

1955年にはフランス国籍を取得し、日本国籍を離れます。

藤田嗣治《キリスト降誕》1960年

さらに1959年、72歳の時にはカトリックの洗礼を受け「レオナール・フジタ」という洗礼名も得ました。

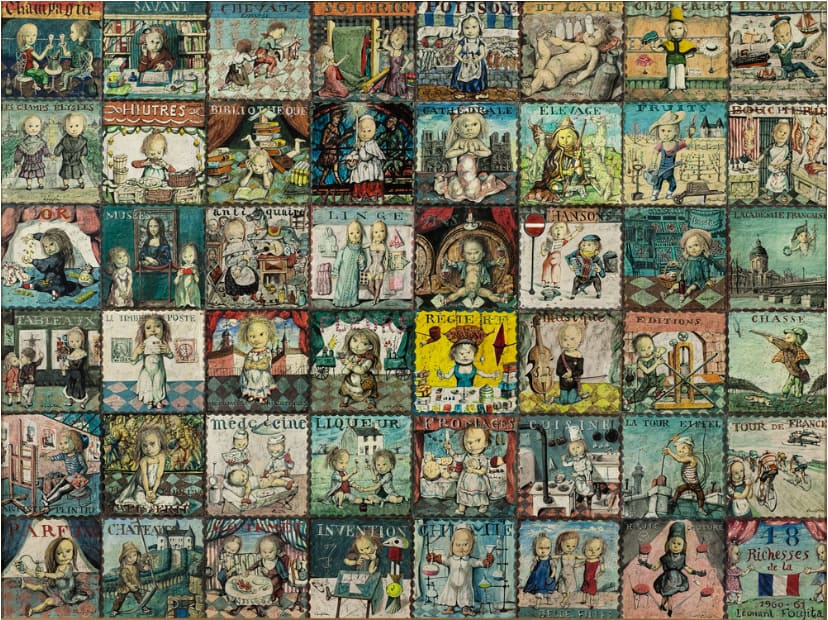

藤田嗣治《フランスが誇る48の宝》1960-1961年

戦後の辛い経験を経て、自らフランス人として生きる道を選んだ藤田。

晩年の彼の作風は少し穏やかに、そして宗教的なテーマも取り入れるようになります。

子どもの無邪気さを描いた作品や、聖母子像なども手がけていますが、そこにも藤田らしい繊細な美しさは健在です。

© Ville de Reims, 2025

Photo : © Christian Devleeschauwer出典:Musées de Reims『Notre-Dame-de-la-Paix – Chapelle Foujita (Reims)』

藤田の最晩年を飾る一大プロジェクトが、ランスという町に建てられた礼拝堂(チャペル)の装飾でした。

彼は「自分を受け入れてくれたフランスへの感謝を形にしたい」と考え、自ら設計・装飾に関わった礼拝堂「平和の聖母礼拝堂(通称フジタ礼拝堂)」の建設に尽力します。

© Ville de Reims, 2025

Photo : © Christian Devleeschauwer

壁一面に宗教画や天使、聖母マリアなどを描き込んだその空間は、まるで総合芸術のような素晴らしさと言われます。

80歳を過ぎても情熱たっぷりに筆を走らせる藤田の姿は、きっと若い頃と少しも変わらなかったのでしょう。

礼拝堂が完成してから2年後の1968年、藤田嗣治はその生涯に幕を下ろしました。

場所はスイス・チューリヒの病院でしたが、遺言により大好きなフランス・ランスの地に眠っています。

自分が丹精込めて描いた礼拝堂の傍らで、静かに永遠の眠りについているのです。

おわりに:藤田嗣治に親しみを込めて

藤田嗣治《猫との自画像》1928年頃

藤田嗣治の生涯と作品を駆け足で紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

苦労しながらもユーモアと情熱を忘れず、東洋と西洋の架け橋となるような芸術を生み出した藤田嗣治。

猫を愛し、人を愛し、絵を愛したその生き様は、今の私たちにも元気と勇気を与えてくれるように思います。

ぜひ機会があれば美術館で本物の藤田作品に触れてみてください!