こんにちは!

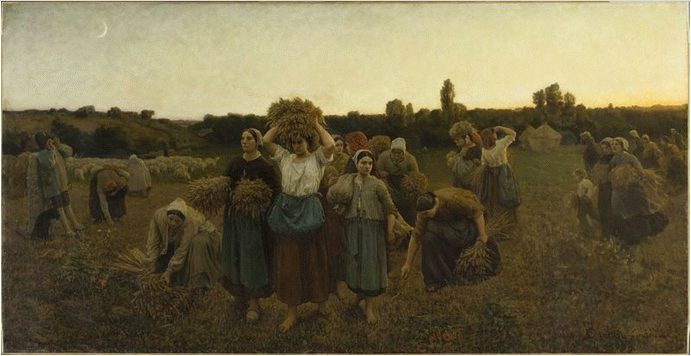

今回は、ミレーの代表作《落穂拾い》を解説します。

早速見ていきましょう!

落穂拾い

《落穂拾い》1857年

一見、農作業に勤しむ農婦を描いた、のどかな風景に見えますが…

貧困の三女神

当時、収穫の終わった畑では、こぼれた落穂は、貧困者のために残しておくものだと考えられていました。

そのことから、彼女たちが貧困層だとわかります。

貧困層というのは、未亡人や孤児、怪我や病気などで働けない人々のことです。

手は赤く荒れていて痛そうです。

聖書の記述?

旧約聖書レビ記に「穀物の収穫に際し、畑の隅まで刈りつくしてはならない。収穫後の落穂を拾い集めてはならない。貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない」とあり、カトリック教徒だったミレーは、このことを意識して描いたのかもしれません。

こうした考えと習慣は、近代でも一部の農村社会に残っていました。

他にも旧約聖書ルツ記には、義母を養うために落穂拾いをする未亡人ルツが、その畑の持ち主である裕福なボアズと結ばれ、古代イスラエル王ダヴィデの祖先となるという物語を、当時の農民を主役に描いていると考えることもできます。

顔がわからない

人物の表情ははっきりと描かれていません。

そうすることによって、人種や国籍に関係なく、見た人が感情移入できるようになっています。

赤・青・黄色

彼女たちの帽子をよく見ると…青、赤、黄色で、色彩効果を考えて色を置いていることがよくわかります。

農場で働く人々

農場で働く人々が描かれています。

麦わらが積み上がっていることから豊作だとわかりますね。

馬に乗った農場主らしき人物がいます。

農場の人々の方を明るく、貧困層の彼女たちを暗く描くことによって、豊かさと貧しさを対比させています。

ミレーのすごいところは、貧困層とはいえ、彼女たちを貧弱に描かず、その労働する姿を、むしろどっしりと、大地と一体化したように堂々と描いているところです。

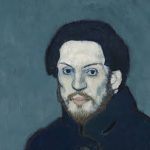

プッサンの絵に影響を受けて

ニコラ・プッサン《夏》1660-1664年

17世紀フランスの巨匠プッサンが晩年に描いた上の作品に影響を受けて描いたといわれています。

批判

当時、幅1メートルものキャンバスに農民など労働者の絵を描くことはありえないことでした。

そのため、批評家たちからは「絵画を低俗なものにした!」と批判されてしまいます。

さらには、農民の悲惨な生活を訴える政治的メッセージのある絵だと受け止められ、「貧困の三女神」「貧さの告発」「社会不安をあおる」と激しい非難を浴びました。(ミレーはそんなつもりはありませんでした)

どういう絵だったら良かったのか

ジュール・ブルトン《落穂拾いの女たちの招集》1859年

ジュール・ブルトン《夕暮れ》1860年

上の絵は、ミレーと同じ主題を描いた作品です。

都会人が思い描く田園風景として明るく理想化されて描かれているため、サロンで絶賛されました。

1枚目の絵は、官展で1等を取り、ナポレオン3世が買い上げています。