目次

はじめに

「抽象絵画の始まり」と聞くと、多くの人はカンディンスキーの名前を思い浮かべるかもしれません。しかし実はその数年前に、誰にも見せず密かに抽象画を描き続けていた女性画家が存在しました。その名はヒルマ・アフ・クリント。

彼女は20世紀初頭に世界で最初期の抽象画を描いた人物の一人であり、大胆な色彩と神秘的な世界観から「抽象画の先駆者」とも呼ばれています。生前はほとんど注目されませんでしたが、近年になって美術史を塗り替える可能性を秘めた存在として再評価が進み、大きな注目を集めるようになりました。

本記事では、そんなヒルマ・アフ・クリントの生涯や芸術の特徴、神秘主義的な思想、そして代表作について詳しく解説します。

ヒルマ・アフ・クリントの生涯と画家としての歩み

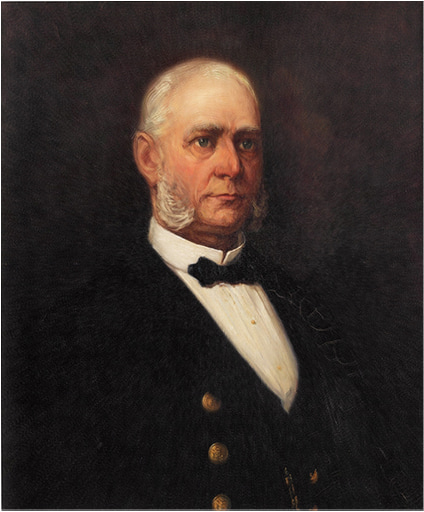

《肖像、フレドリック・ヴィクトル・アフ・クリント》

ヒルマ・アフ・クリントは1862年10月26日、スウェーデン・ストックホルムの裕福な家庭に第四子として生まれました。父親は海軍士官で、幼い頃から天文学や数学といった科学分野が身近にあった環境は、彼女の後の創作活動にも影響を与えたと考えられています。

幼少期から優れた絵の才能を見せていたヒルマは、1882年にストックホルム王立美術アカデミーへ入学し、専門的な美術教育を受けました。当時、女性がこうしたアカデミーで学ぶのは稀でしたが、彼女はデッサンや植物画で高い技術を習得し、1887年には優秀な成績で卒業します。

卒業後は肖像画や風景画を手がける職業画家として活動しながら、児童書や医学書のイラストも描くなど、多彩な分野で順調にキャリアを積んでいきました。1910年にはスウェーデン女性芸術家協会の幹事を務めるなど、美術界でも一定の評価を得ていたのです。

神秘主義との出会い

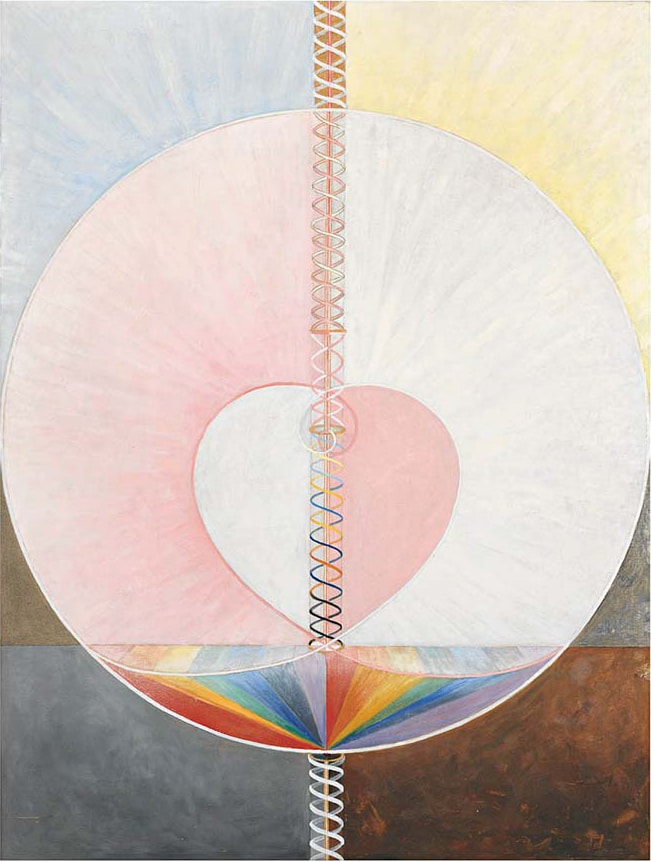

《鳩、UWシリーズ、グループⅪ、No. 5》 1915年

一方、ヒルマは10代の頃から目に見えない霊的な世界に強い関心を抱いていました。1880年、最愛の妹を亡くしたことをきっかけに、その関心はさらに深まっていきます。ちょうど17歳頃から、当時欧米で流行していたスピリチュアリズム(心霊主義)──肉体が滅んだ後も霊魂は存在し、現世に影響を及ぼすという思想に傾倒し始めたのです。

アカデミーで絵を学ぶ一方で、彼女は瞑想会や交霊会に積極的に参加。19世紀末の欧州では神智学(テオソフィー)や人智学(アントロポゾフィー)など、多様な霊的思想も広まっており、ヒルマはこうした哲学の影響を受けながら霊的世界への探求を深めました。この精神性への強い関心が、後に彼女が独自の抽象表現を生み出す大きな原動力となっていきます。

抽象絵画への先駆的な挑戦と神秘主義

霊的思想と抽象画の誕生

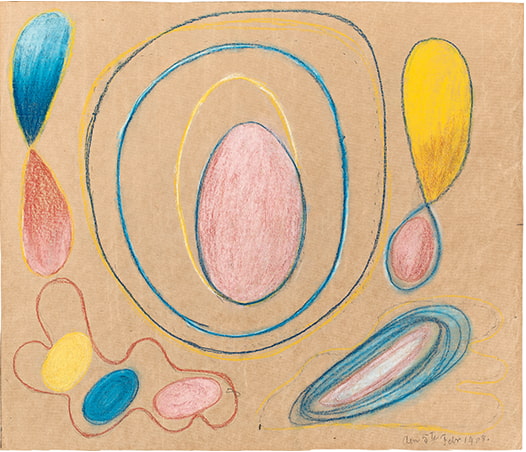

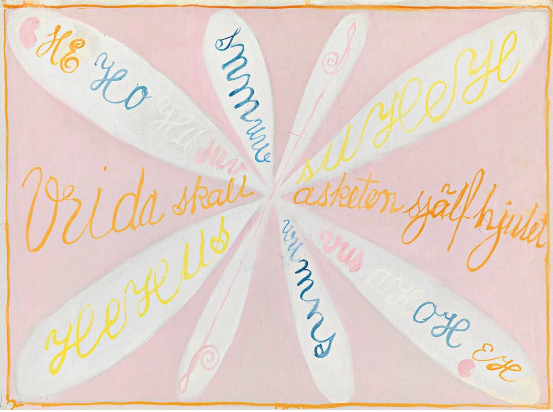

「5人」《無題》1908年

19世紀末から20世紀初頭にかけて、欧米では霊媒降霊会や神智学(ロシア出身のヘレナ・ブラヴァツキーが提唱した秘教思想)がブームになっていました。ヒルマも例外ではなく、スピリチュアリズムに心を惹かれ、交霊会や瞑想を通じて霊的な知識を深めていきます。

1896年には特に親しかった女性4人と共に「5人(デ・フェム)」と呼ばれるグループを結成し、1908年頃まで活動。彼女たちは定期的に集まって交霊の儀式(霊と交信する試み)を行い、トランス状態で高次の存在から受け取ったメッセージを自動書記や自動素描(オートマティック・ドローイング)で記録しました。

残されたスケッチは、波線の連なりのようにシンプルなものから、植物・細胞・天体など具体的なモチーフを含むものまで実に様々。こうした霊的体験を通じて、ヒルマはアカデミックな写実描写を超えた新たな表現言語を見出し始めます。

“大いなる仕事”の始まり

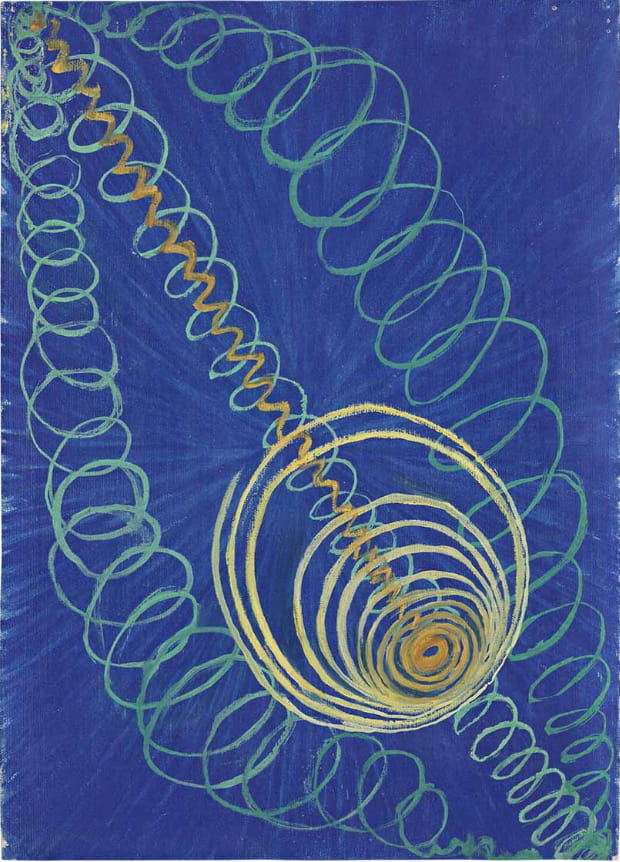

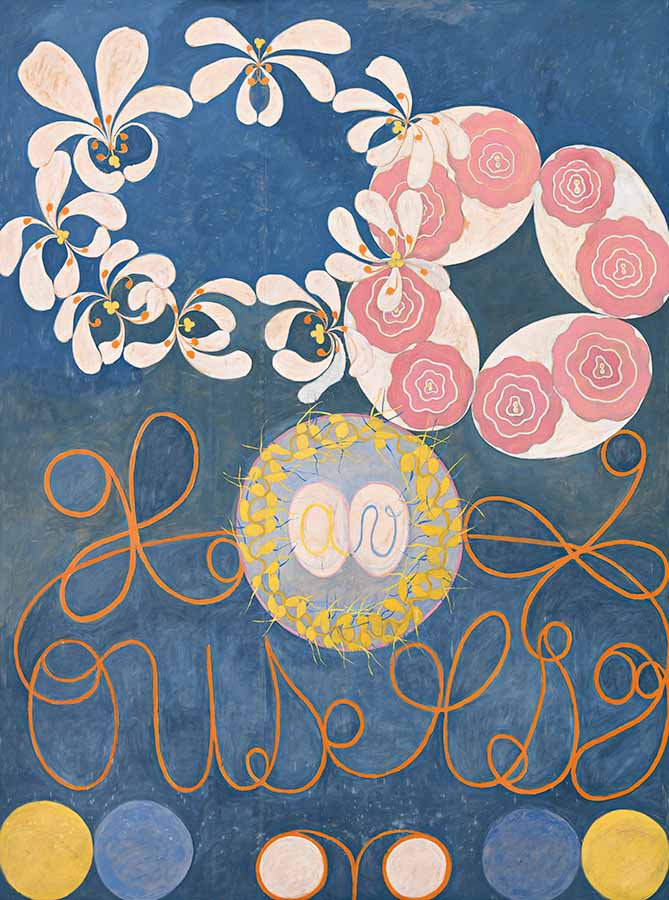

《原初の混沌、WU /薔薇シリーズ、グループI、No. 16》1906–07年

1904年、ヒルマは交霊会の最中に「高次の存在」から「神智学的教えを絵画で表現せよ」という啓示を受けます。これは、霊性を高めることで人類の進化を目指すという神秘思想そのものを描き出す壮大な使命でした。

《エロス・シリーズ、WU /薔薇シリーズ、グループII、No. 5》 1907年

このメッセージを受けた彼女は、1906年から本格的にその大いなる仕事に着手します。これが後に「神殿のための絵画(The Paintings for the Temple)」と呼ばれる一連の抽象作品群です。4年間の中断を挟みつつも1915年まで約10年をかけて制作を続け、最終的に合計193点にも及ぶ大規模なシリーズを完成させました。

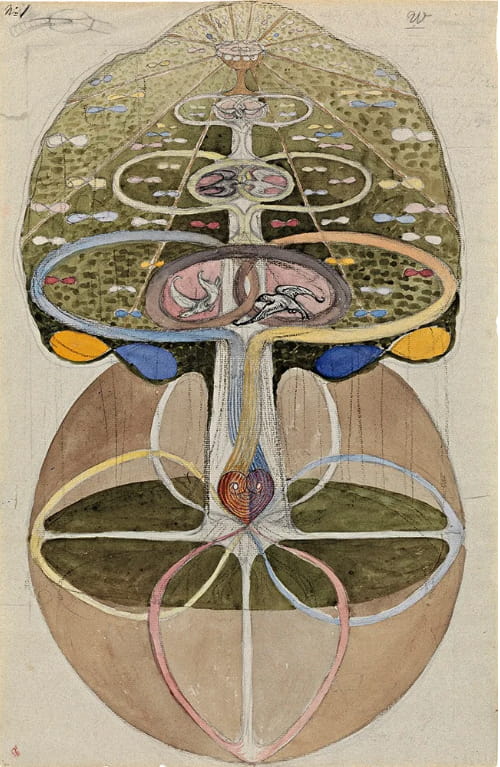

《知恵の樹,W シリーズ,No. 1》 1913年

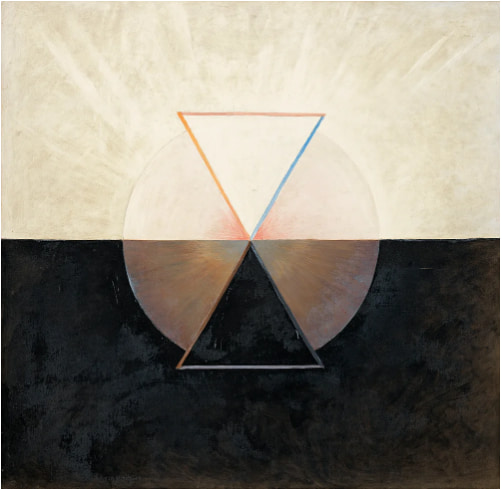

これらの作品は、円や四角といった幾何学図形、植物模様や宇宙を想起させる形態などが組み合わされた独創的な内容で、目に見えない霊的な実在を可視化しようとする試みに満ちています。

抽象画の先駆者としての意義

《大型の人物像絵画、WU /薔薇シリーズ、グループ III、No. 5》1907年

当時のヨーロッパではまだ具象表現が中心で、抽象画という概念そのものが広まっていませんでした。しかしヒルマは1906~1907年頃には、すでに霊的世界や宇宙の構造を表現するための大胆な抽象画を描いていたのです。これは、ロシアのカンディンスキーが「最初の抽象画」を描いたとされる1911年よりも早い時期にあたります。

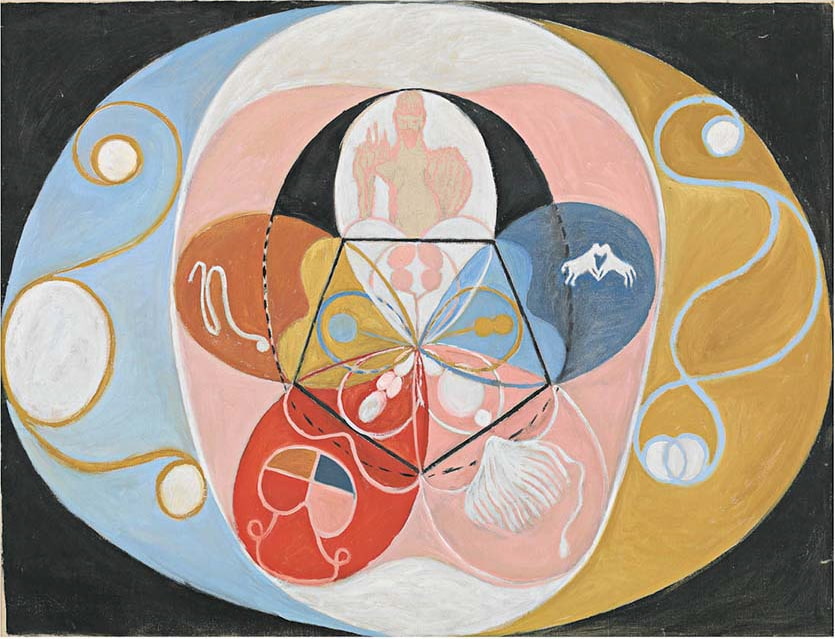

《進化、WUS /七芒星シリーズ、グループ VI》1908年

つまり彼女は、カンディンスキーやモンドリアンに先駆ける形で、ほとんど知られることなく抽象表現を創始していた可能性があるのです。ヒルマの作品は、芸術と霊性が融合した神秘的な世界を築き上げ、「抽象画の先駆者」と呼ばれるにふさわしい存在となりました。

代表作「神殿のための絵画」シリーズと『10の最大物』

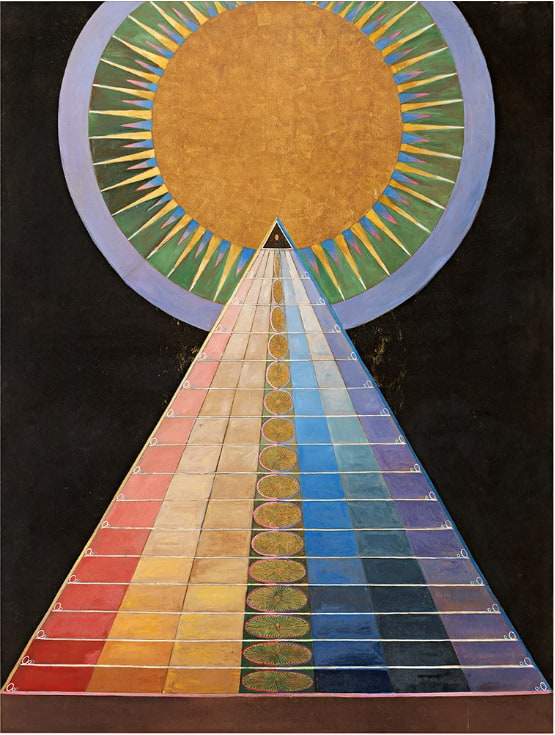

《祭壇画、グループX、No. 1》1915年

ヒルマ・アフ・クリントの代表作といえば、前述の「神殿のための絵画」シリーズが挙げられます。これは「高次の存在」からの啓示をもとに、1906~1915年にかけて制作された大規模連作プロジェクトで、合計193点にも及ぶ作品群です。

シリーズはいくつかのテーマに沿って構成され、たとえば〈原初の混沌〉〈エロス〉〈10の最大物〉〈進化〉〈白鳥〉といったタイトルが並びます。なかでも中心的な位置を占めるのが『10の最大物』シリーズです。

『10の最大物』シリーズ

『10の最大物』(1907年制作)は、縦3メートル×横2メートル以上にもなる巨大なキャンバスに、人間の人生の段階を描いた作品群。

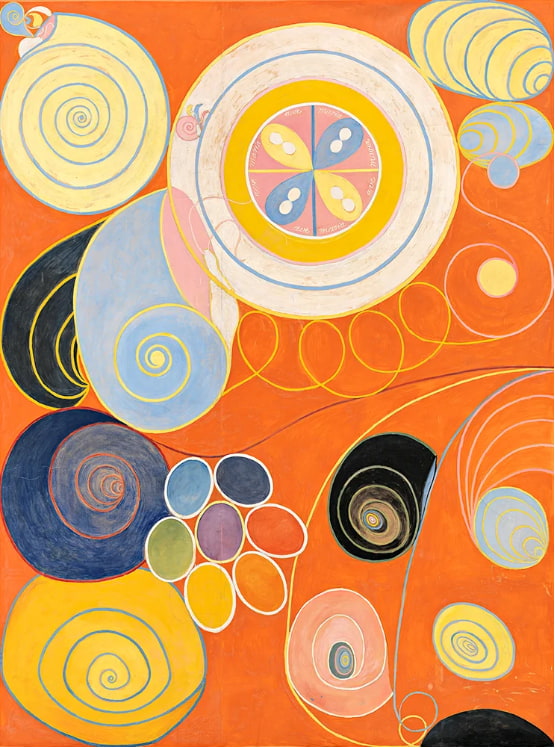

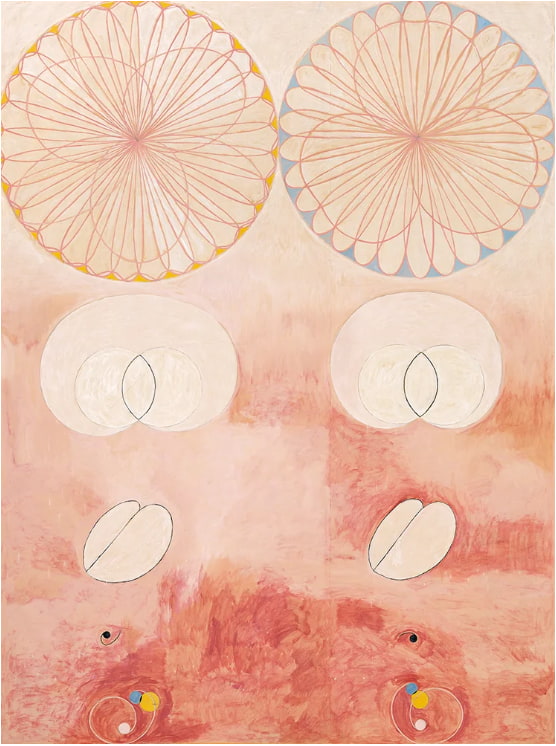

《10の最大物、グループIV、No. 2、幼年期》1907年

霊的存在から「楽園のように美しい10枚の絵を描くように」と指示を受けたといい、ヒルマは速乾性のテンペラを用いてわずか2か月ほどで一気に仕上げたと伝えられています。

《10の最大物、グループIV、No. 3、青年期》1907年

作品は幼年期、少年期、青春期、成年期、老年期など、人間のライフサイクルをテーマにしており、それぞれの段階にふさわしい色彩や形状が抽象的に表現されています。

《10の最大物、グループIV、No. 7、成人期》1907年

- 幼年期を描いた作品では、淡いパステルトーンとシンプルな丸い形が印象的で、無垢な雰囲気を醸し出します。

- 成年期や老年期では、オレンジや紫など濃い色彩や複雑な渦巻模様、大胆な幾何学模様が用いられ、人生の円熟や神秘を感じさせます。

《10の最大物、グループIV、No. 9、老年期》1907年

いずれの作品にもスウェーデン語で段階名が記され、全体としては人間の成長と霊的進化を示す壮大な壁画のようなシリーズになっています。

その他のサブシリーズ

《白鳥、SUW シリーズ、グループIX:パートI、No. 1》1914–15年

「神殿のための絵画」のなかには、〈原初のカオス(Primordial Chaos)〉、〈白鳥(The Swan)〉、〈鳩(The Dove)〉などのシリーズも含まれます。

《白鳥、SUW シリーズ、グループIX:パートI、No. 17》1915年

たとえば〈白鳥〉では、白鳥という具体的モチーフと抽象表現を融合させた象徴的な作品を残しました。

ヒルマは生涯にわたり、1,000点を超える絵画やスケッチ、膨大なノートを制作。そこに一貫して流れるのは「見えない世界の真理を、いかに視覚化するか」という探究心でした。多彩なモチーフやシンボルは、彼女にとって霊的メッセージそのもの。カラフルな円や渦巻、花弁や幾何学模様には、それぞれが象徴する深い意味や宇宙観が込められているのです。

公開を拒んだ理由と死後の再評価

《アメリカシリーズ、グループVIII》1913年

ヒルマ・アフ・クリントの作品は、あまりに先駆的かつ独創的だったため、生前はほとんど世に出ることがありませんでした。彼女自身も「今の時代には受け入れられない」と判断し、「作品は自分の死後20年経つまで公開しないように」という遺言を残したといわれています。

実際、彼女がこれらの抽象画を人前で見せたのは心霊主義の会合などごく限られた機会のみで、一般の美術界には全く知られない存在のままだったのです。

長い眠りからの覚醒

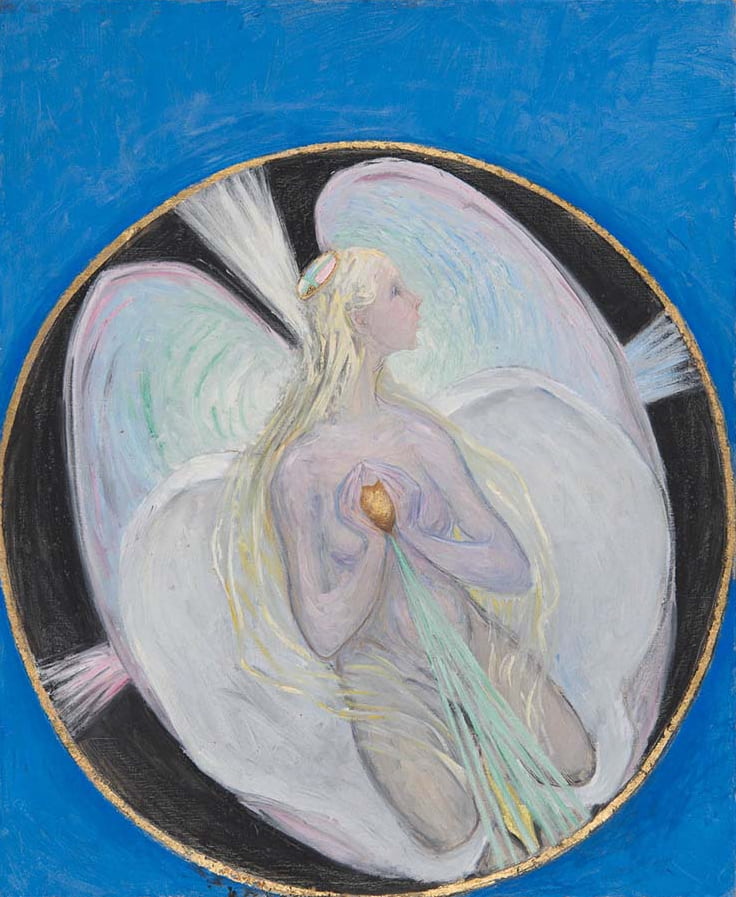

《人間の純潔》1915年

1944年、ヒルマが他界すると、膨大な作品群は遺族に預けられたまま長らく眠ることになりました。一方で、美術史の世界ではカンディンスキーやモンドリアンといった男性画家が「抽象画のパイオニア」として評価されていきます。

ところが20世紀末から21世紀にかけて、状況は劇的に変化しました。1980年代後半、アメリカで行われた展覧会で彼女の抽象画が一部紹介されると、「抽象画の歴史を覆すかもしれないアーティストがいる」として関係者の間で大きな話題に。

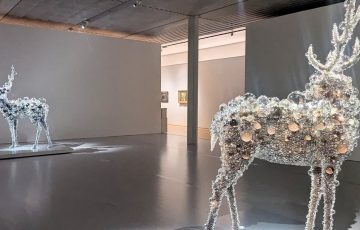

さらに決定打となったのが、2018〜2019年にニューヨークのグッゲンハイム美術館で開催された大規模回顧展です。ヒルマの全貌が初めて包括的に紹介されると、多くの観客が詰めかけて大盛況に。約60万人もの来場者を集め、美術館史上最多記録を更新しました。

この展覧会を機に再評価は一気に加速し、イギリスのテート・モダンなど世界各地の主要美術館が続々と彼女の展覧会を企画。長らく無名だった画家が、時を超えて大きな注目を浴びるようになったのです。

日本でも注目度が急上昇

《10の最大物、グループIV、No. 1、幼年期》1907年

この熱気は日本にも届き、2025年3月から東京国立近代美術館で「ヒルマ・アフ・クリント展」が開催されました。これはアジア初の本格的な回顧展で、先述の《10の最大物》を含む約140点もの作品が日本初公開となっています。

「未来の人々に託すための絵画」として描かれ、長く封印されていた作品が、遠い日本で大勢の人を魅了している──それ自体がまるで神秘的な物語のようです。

また、ヒルマの周囲には多くの神秘主義の指導者が存在しており、その中には神智学の指導者であるルドルフ・シュタイナーも含まれます。彼女がシュタイナーに作品を見せた際、「この作品は50年誰にも見せるべきではない」と助言されたとも伝えられています。真偽のほどは定かではありませんが、ヒルマが自らの芸術がいつか正当に理解される時代を待ち望み、丁寧に保管していたのは確かなようです。

“神殿”構想と膨大な遺作

特筆すべきは、ヒルマが自分の作品を展示する「神殿」を構想していた点です。彼女は生涯にわたり、霊的ビジョンを細かくノートに書き留めていましたが、1910年代後半にはそれらを整理・編集する作業を始めました。

同時に、「神殿のための絵画」を収めるための円筒形の神殿建築プランもスケッチしています。螺旋状のスロープを巡りながら作品を鑑賞するアイデアも検討していたようで、後にフランク・ロイド・ライトが設計したグッゲンハイム美術館を連想させる点も興味深いところです。

実際にはこの「神殿」が完成することはありませんでしたが、彼女はすべての作品を「青い本(Blue Books)」と呼ばれる10冊のアルバムに縮小版としてまとめ、対照的にレイアウトするなど、死後の人々が正しく理解できるよう非常に几帳面に準備をしていたのです。

ヒルマが1944年、81歳で交通事故により他界した際、残された絵画は約1300点、ノートは124冊・計26,000ページにも及びました。それらは甥のエリックに託され、長いあいだひっそりと保管されていたのです。

おわりに

《白鳥,SUW シリーズ,グループIX:パート1,No. 13》 1915年

ヒルマ・アフ・クリントは、生涯を通じて芸術とスピリチュアリティの統合を追求した稀有なアーティストでした。大胆な色彩の渦巻や幾何学模様に込められたメッセージは一見難解にも見えますが、見る者の心に不思議な形で響いてきます。そこには「人間の内面」「宇宙の真理」といった普遍的なテーマが宿っているからでしょう。

生前、ほとんど認められることのなかった彼女の才能が時を超えてようやく脚光を浴びている事実も、どこか神秘的な物語を感じさせます。もし今後、美術館などでヒルマ・アフ・クリントの作品を目にする機会があれば、ぜひ立ち止まってじっくり鑑賞してみてください。カラフルな円や渦巻の奥深くにある霊的なメッセージを感じ取るとき、彼女の芸術が持つ独特の魅力をきっと実感できるはずです。

見えない世界を可視化し、抽象画の新たな地平を切り拓いたヒルマ・アフ・クリント。今こそ知りたいその神秘的なアーティストの魅力を、ぜひ多くの方に味わっていただきたいと思います。