こんにちは!

今回は、ゴッホがどうして「ひまわりの画家」と呼ばれるようになったのか解説します。

ゴッホは「ひまわり」の絵を全部で17枚描いていますが(油彩、水彩、素描を含む)、今回はその中から15枚紹介します。

早速見ていきましょう!

目次

ひまわりの画家

フィンセント・ファン・ゴッホ《バラとひまわり》1886年8月-9月

1886年、33歳の時にパリへ引っ越して来たゴッホは、新たな環境の影響を強く受けました。

これまで主に暗い茶色を使っていた彼の画風は、パリで出会った印象派の画家たちのカラフルな作品に触れることで一変し、色彩が明るくなりました。

特に、経済的な理由からモデルを雇うことができなかったゴッホにとって、色彩豊かな花の絵を描くことは、新しい技法を練習する絶好の機会でした。そのため、彼は一時期、花以外は何も描かなかったそう。

また、当時の市場では花の静物画が人気を集めており、売れることを期待していたものの、残念ながらゴッホの作品は売れませんでした。

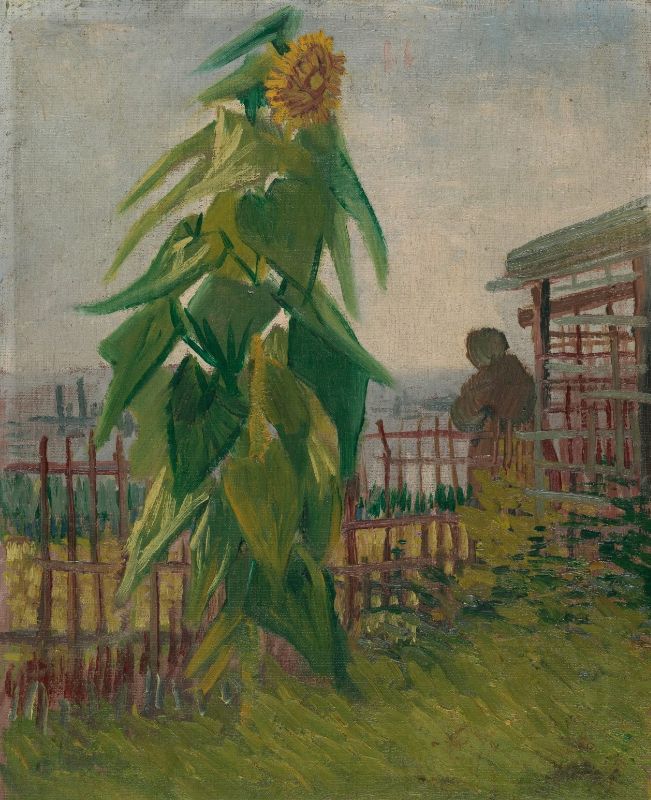

《ひまわりのある庭》1887年6月

パリでの散策中、ゴッホは緑豊かな場所を好んで訪れ、そこで見つけた数多くのモチーフの中でも、ひまわりが彼の興味を強く引きつけました。

上の絵では、人物が配置されることにより、ひまわりがどれだけ巨大で高く成長するかが強調されています。

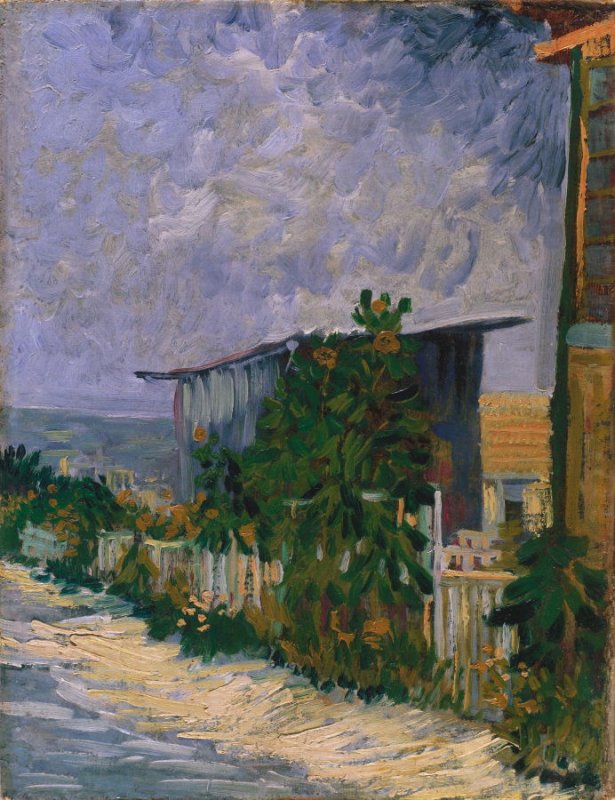

《ひまわりのあるモンマルトルの小道》1887年6月

ゴッホが生きていた時代には、現代に見られるような一面に黄色く広がるひまわり畑は存在しませんでした。

通常、ひまわりは他の植物と共に植えられており、彼の作品に描かれているような光景が一般的でした。

《ひまわり小屋》1887年8-9月

ひまわりの絵は珍しかった

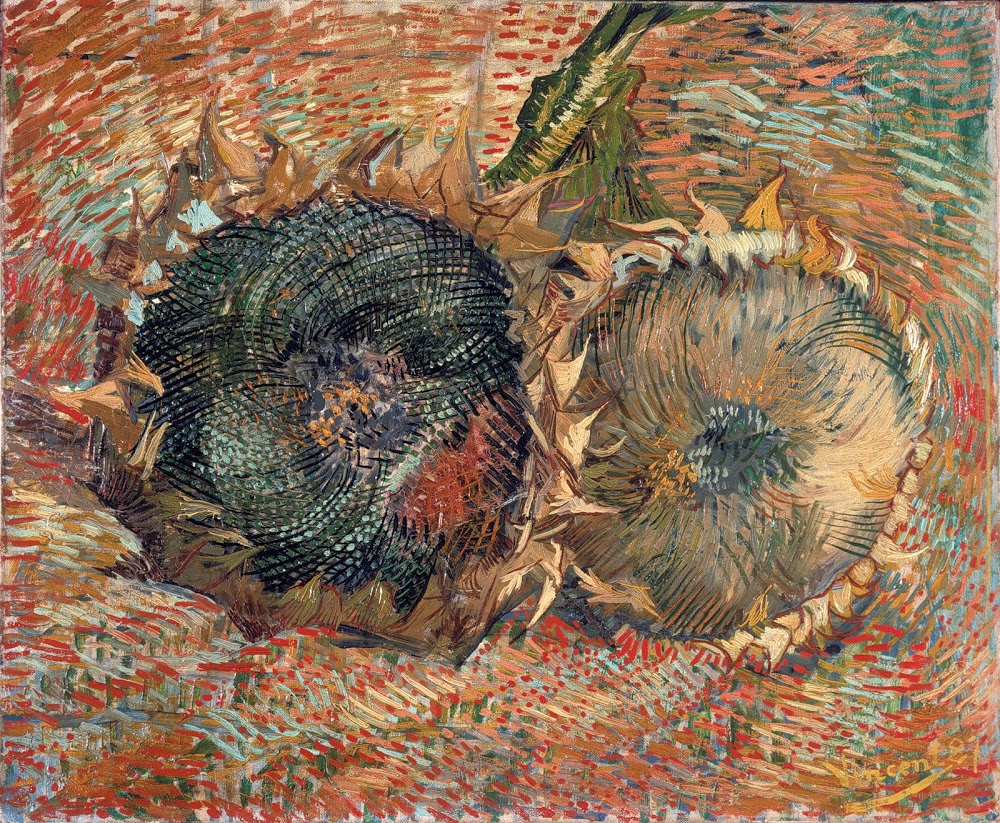

《4つのひまわり》1887年8-9月

当時の他の画家たちは、一番上の《バラとひまわり》のように、様々な花を描きつつ、黄色のアクセントとしてひまわりを加えることはありましたが、ひまわりのみを題材にすることは珍しいことでした。

ゴッホは、青と黄、赤と緑など、互いの色を引き立たせ合う「補色」という、当時最新の色彩理論を学び、自身の作品に積極的に取り入れていました。

特に、ひまわりを描いた絵では、青と黄色を補色として効果的に使用し、その鮮やかな対比によって作品に深みと生命感を与えています。

《種になったひまわり》1887年8-9月

当時、ひまわりは粗末な植物と見なされており、エレガントとは考えられていなかったため、この花に興味を示す画家はほとんどいませんでした。

しかし、ゴッホは伝統的に「美しい」とされる対象よりも「素朴な」ものに魅力を感じていました。そのため、彼にとってひまわりは理想的なモチーフだったのでしょう。

特に興味深いのは、ゴッホが枯れて死んだひまわりを選んで描いたことです。このアプローチは、彼の作品に独特の深みを加えました。

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》1887年8-9月

実際、ゴーギャンはパリでゴッホが描いた枯れたひまわりの絵を見て魅了され、自分の作品と交換することを提案するほどでした。

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》1887年8-9月

ゴッホは、上2枚のひまわりの絵を下のゴーギャンの絵と交換しました。

ポール・ゴーギャン《マルティニークの川のほとりに》1887年

ゴーギャンが気に入ってくれたから

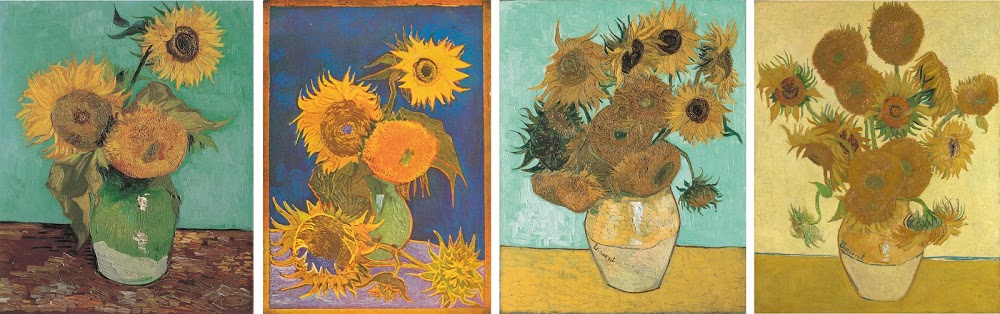

個人蔵、焼失(山本顧彌太旧蔵)、ノイエ・ピナコテーク、ロンドン・ナショナル・ギャラリー

ムンクの叫びも複数枚あるのと同じように、理由は様々ですが(画家がそのモチーフが好き、高く売れる、注文者から同じ絵が欲しいと言われる…などなど)、画家が同じ絵を複製するというのはよくあります。

ではなぜゴッホはひまわりの絵を7点も描いたのでしょうか?

それは、深く尊敬していた画家ゴーギャンが、ゴッホのひまわりの絵を見て「これこそ花だ」称賛したからです。

ゴーギャンに喜んでもらいたくてひまわりの絵いっぱい描いたとか可愛い(愛が重い)。

ゴーギャンを迎えるために描いた

ゴッホは、アルルに夢と理想を詰め込んだ「黄色い家」という、画家同士が一緒に生活をし、絵を描き、熱く語り合う場所を作ろうとしていました。

そこにゴーギャンが来てくれることになり、ゴッホは「黄色い家」の室内を上から下まで絵でいっぱいにするため、絵を一心不乱で描き始めました。ゴッホの有名な絵は、ひまわりに限らずこの時に描かれたものが多いです。

その中の一つとしてひまわりの絵がありました。

ゴッホは友情や感謝の気持ちを表現するために、6枚のひまわりの絵で「黄色い家」を飾る計画を立てていました。

後には12枚描きたいと考えていたようですが、ひまわりの季節が終わりを迎える(8月から描き始め、10月にゴーギャンが到着)ため、最終的には4枚しか完成させることができませんでした。

1、1888年8月 3本 個人蔵

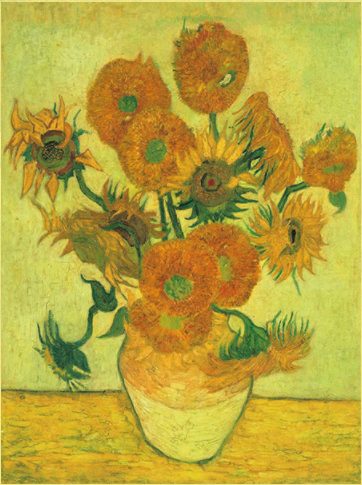

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》

ゴッホがアルルで最初に描いたひまわりです。

ブルーとグリーンの中間色と、ひまわりのオレンジ色が対比されており、その鮮やかな色彩の組み合わせが非常に美しい作品です。

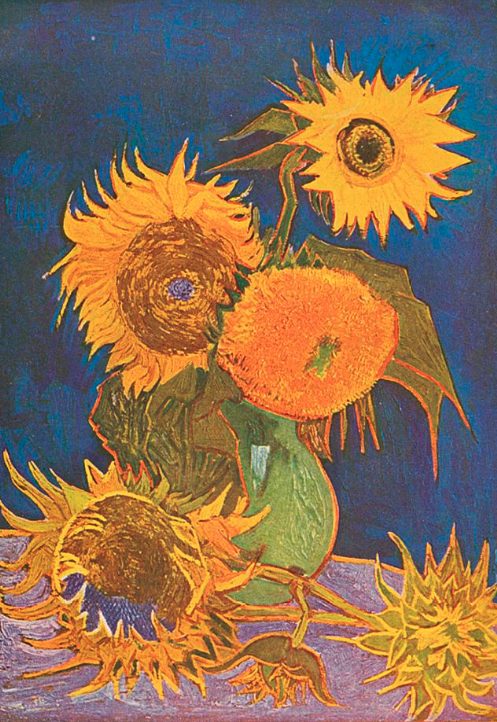

2、1888年8月 5本 焼失(山本顧彌太旧蔵)

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》

実は日本にありましたが、残念ながら、阪神大空襲で燃えてしまいました…。戦争によって貴重な美術品が消えてしまうのは本当に悲しい。

ということで実物はもう存在しませんが、徳島の大塚国際美術館では、そのレプリカが展示されています。

群青色の背景や色彩の使い方、線の描き方に、浮世絵の影響が感じられます。ゴッホは浮世絵の大ファンで、その影響が他の作品にも反映されています。

3、1888年8月 12本 ノイエ・ピナコテーク

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》

ゴッホは、この「ひまわり」の絵を特に気に入っており、その証拠としてこの作品と次のロンドン版の2枚を、ゴーギャンが使用する予定の客室に飾っていました。

フェルメールの技法に影響を受けたゴッホは、コントラストを際立たせるために、黄色の補色である紫ではなく青を使用しました。この青と黄色の対比が、ひまわりをより一層輝かせて見せます。

ひまわりがすぐにしぼんでしまうため、ゴッホは全体を一気に描き上げる必要があり、日の出とともに作業を開始しました。

この作品にはゴッホのサインが入っており、彼が自分の作品にサインをするのは、それが特に気に入ったものだけであったと言われています。そのため、サインの有無は作品を楽しむ際の一つのポイントになります。

12本のひまわりが描かれていることから、キリストの12使徒を連想させます。ゴッホがかつて熱心なキリスト教徒であったことを反映しているのかもしれません。

ヴァニタス

ひまわりのライフサイクルの様々な段階を1枚の絵の中で表現することで、「ヴァニタス」のテーマを表現していると考えることもできます。

これは、花の新芽から成長し、最終的には腐敗するまでの過程を、人間の一生に重ね合わせ、生のはかなさや無常観を象徴しているのかもしれません。

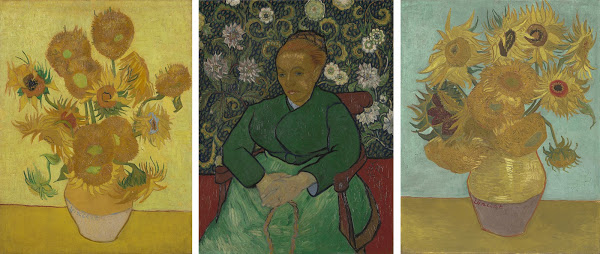

4、1888年8月 15本 ロンドン・ナショナル・ギャラリー

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》

それまでに描かれた3枚の絵は、ひまわりの鮮やかな黄色と青系の背景との対比で、花の存在感を強調していました。

しかし、この作品では、新たな試みとして、明るい背景にも関わらず明るい色彩で花を描くことに挑戦しました。

花の中心部分や花びらには、絵の具をチューブから直接絞り出したかのように厚く塗り重ねられており、その勢いある筆使いが作品全体に生命力を吹き込んでいます。

背景はやや薄いトーンで、ムラがなく丁寧に塗られています。同じ黄色系の色彩を使用しつつも、トーンや塗り方の違いによりひまわりが一層引き立っています。

花瓶と背景&テーブルの対比

花瓶の2色は、背景の薄い黄色とテーブルのオレンジ色とを逆転させたもので、この遊び心ある配色が作品に独特の魅力を加えています。

また、花瓶とテーブルは、日本の浮世絵の影響により、単純化され、平面的に表現されており、輪郭線がはっきりと描かれています。

ゴーギャンが欲しがった作品

ロンドン版は、「黄色い家」に飾られた4枚のひまわりの絵の中で、ゴーギャンが特に気に入り、「本質を表した完璧な1枚」と絶賛した作品でした。

2人の共同生活は、ゴッホの耳切り事件で終わりを迎え、その後二度と会うことはなかったものの、絶交したわけではありませんでした。

手紙を通じての交流は続き、ゴーギャンは後に「あの《ひまわり》(ロンドン版)を送ってほしい」とゴッホに頼んでいます。

ゴッホ自身もロンドン版のひまわりを特に気に入っており、失いたくなかったため、代わりとなる複製を作成することにしました。しかしながら、結局その絵をゴーギャンに送ることはありませんでした。

ロンドン・ナショナル・ギャラリー、SOMPO美術館、ゴッホ美術館

ひまわりの絵は、初期のロンドン版からゴッホ美術館版に至るまで、徐々に装飾的な要素が強まり、愁傷的な傾向を帯びていきました。

この変化は、壺に反射する光の描写など、写実的な要素から徐々に移行する様子を示しています。

各作品に使用されている「黄色」の色調や明るさには微妙な違いがあり、背景に対するひまわり、壺、テーブルのコントラストもそれぞれの作品で異なります。

筆遣いにおいても、SOMPO版が全体に厚く塗られているのに対し、ロンドン版とゴッホ美術館版では、テーブルや壺などの一部が平面的に塗られています。

さらに、SOMPO版やゴッホ美術館版では、花の芯に赤や水色が使われているなど、3つの作品の中で様々な表現の違いが見られます。これらの違いは、ゴッホの芸術的な探求と発展を物語っています。

フィンセント・ファン・ゴッホ《マルメロ、レモン、ナシ、ブドウのある静物》1887年

ゴッホはパリ滞在中からアルルでの時期にかけて、画法において一貫して明るい色に明るい色を重ねるという手法を追求し、点描やその他の手段に頼らずに、筆致の変化だけで筆の動きを見せることに挑戦していました。

これは、色彩の豊かさと動きのある表現を通じて、画面に生命感を吹き込む試みでした。

パリにいた時期から、ゴッホは上の絵のように、黄色い背景に黄色い果物を描くなど、色彩と筆遣いに関する研究を積極的に行っていました。

これらの作品は、彼が《ひまわり》のシリーズを描く前から、色彩と筆遣いに関して綿密な研究をしていたことを示しています。

《ひまわり》のシリーズは、ゴッホは異なる色調や明度の「黄色」を用いながら、筆遣いの変化で対象を表現しようとした試みだったと考えられています。

ゴーギャンが描いたひまわり

ポール・ゴーギャン《ひまわりを描くフィンセント・ファン・ゴッホ》1888年

上の作品は、ゴーギャンがアルルでのゴッホとの共同生活を始めて2か月が経った頃に、ゴッホが《ひまわり》を制作している様子を想像して描いた作品です。

実際には共同生活中にゴッホはひまわりの絵を描いていません。

ポール・ゴーギャン《ひじ掛け椅子の上のひまわり》1901年

また、ゴーギャンは、晩年、友人に頼んでひまわりの種を送ってもらい、育て、絵に描いています。

5、1888年12月-1889年1月 15本 SOMPO美術館

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》

こちらが日本にある《ひまわり》です!SONPO美術館(旧・損保ジャパン日本興亜美術館)が所蔵しています。

目の粗いジュート布に描かれていることから、ゴーギャンとの共同生活中に制作された作品だと推測されています。

この作品については、過去に何度も贋作疑惑が持ち上がっていますが、調査の結果、毎回「真筆」であると結論づけられています。

贋作の疑いが持ち上がった際には、ゴッホのコレクターであり画家のエミール・シェフネッケルや、ゴーギャンの作ではないかという推測がなされたこともあります。

6、1889年1月 15本 ファン・ゴッホ美術館

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》

ゴッホが本作を完成させる約1週間前、弟テオへの手紙で「ある意味、僕にはひまわりがある」と述べており、このモチーフが彼にとって非常に特別な存在であったことを示しています。

黄色い背景でひまわりを描いたのは本作で3点目でした。彼の長年の色彩と表現に関する研究の集大成として、黄色い背景のひまわりは、ゴッホ自身だけでなく、広く世界にも認められる代表作のひとつとなりました。

さらに、この連作からは、ゴッホが単に感情に任せて描くタイプの画家ではなく、緻密な試行錯誤を重ね自らの芸術的理念を追求した画家だったことがわかります。

本当の意味でゴッホのひまわりは枯れかけている?

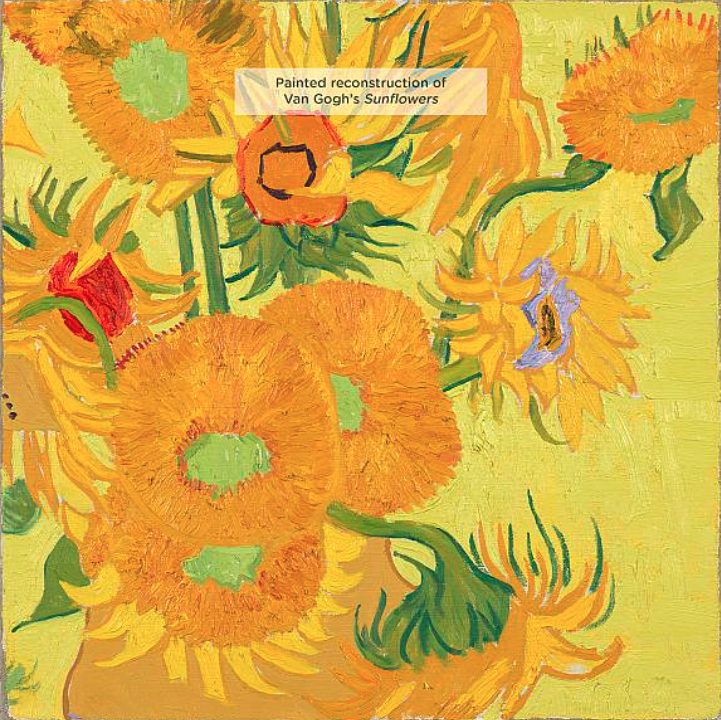

ゴッホ美術館によるX線調査結果から、ひまわりの花びらや茎に使われたクロムイエローが光に長期間さらされることで徐々に茶色へと変色していることが明らかになりました。

この退色は、絵画の見た目にも影響を及ぼし、完成時の鮮やかな色彩とは異なる雰囲気を現在に伝えています。

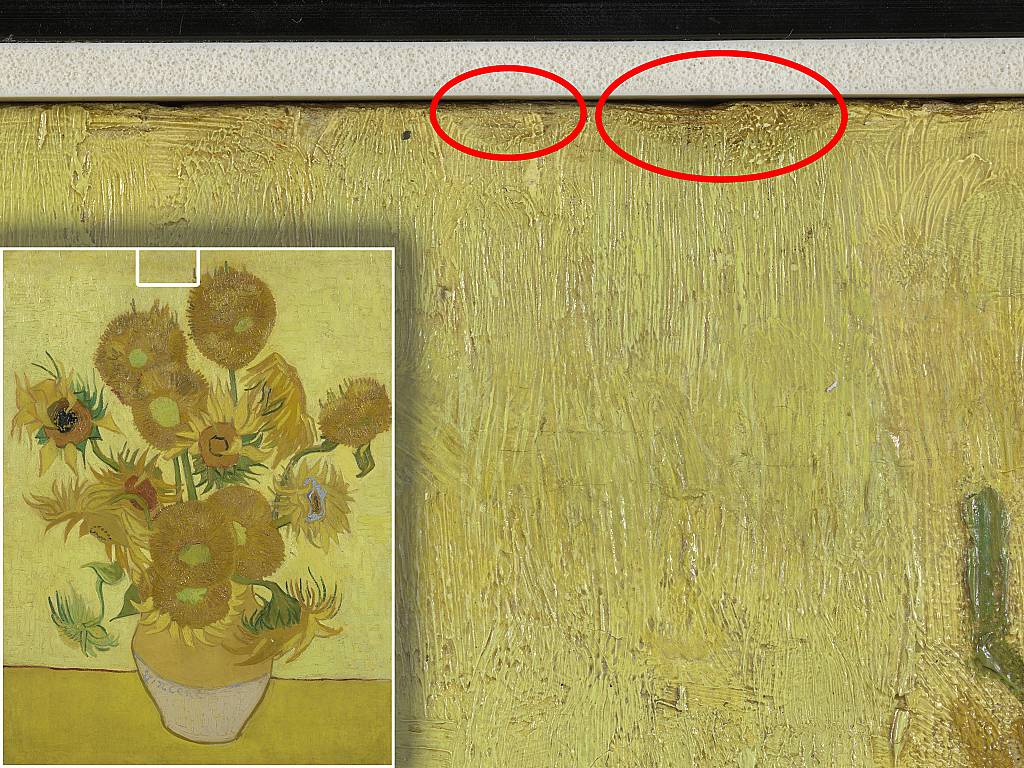

上のひまわりの拡大図

上の画像は、ゴッホ美術館が発表した、完成当初の色味の再現したものです。

当時のゴッホが意図したであろう明るく、活力あふれる色使いが、時間の経過とともに落ち着いた、やや暗いトーンへと変わってしまっています。

比べると雰囲気が全然違いますね。元の絵は毒々しい感じすらします。

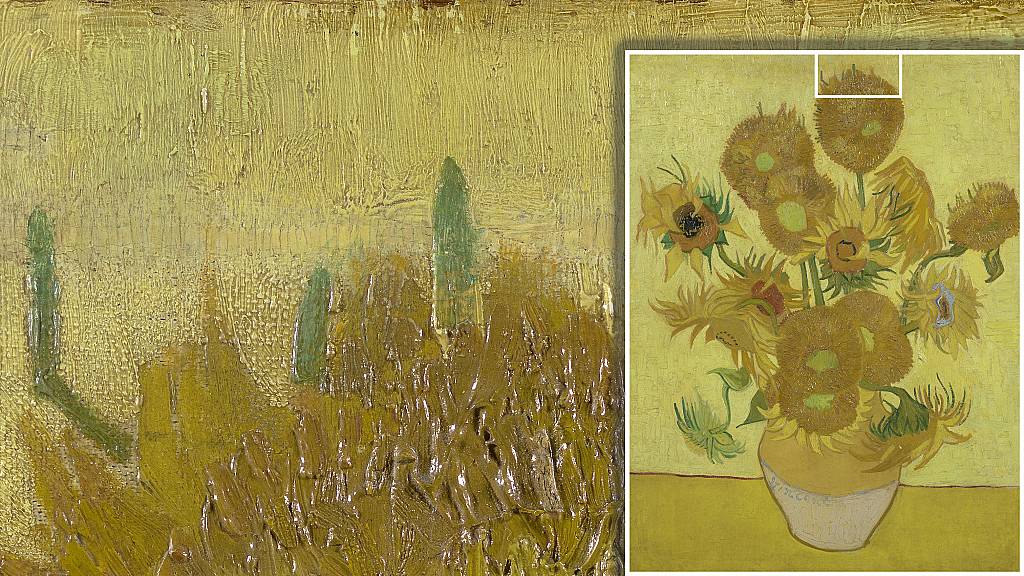

画面の上を継ぎ足している

出典:Van Gogh Museum, Amsterdam『Creating space above the bouquet Sunflowers』

この絵をよく見ると、上部が継ぎ足されていることがわかります。

追加された部分の塗料がオリジナルのキャンバスと同じであるため、後から別の人物が勝手に継ぎ足したのではなく、ゴッホ自らが絵画のバランスを考慮し、上部を追加したことがわかります。

描いている最中に、上部の花が絵の端に近すぎると感じ、バランスを取るため上を追加したのでしょう。

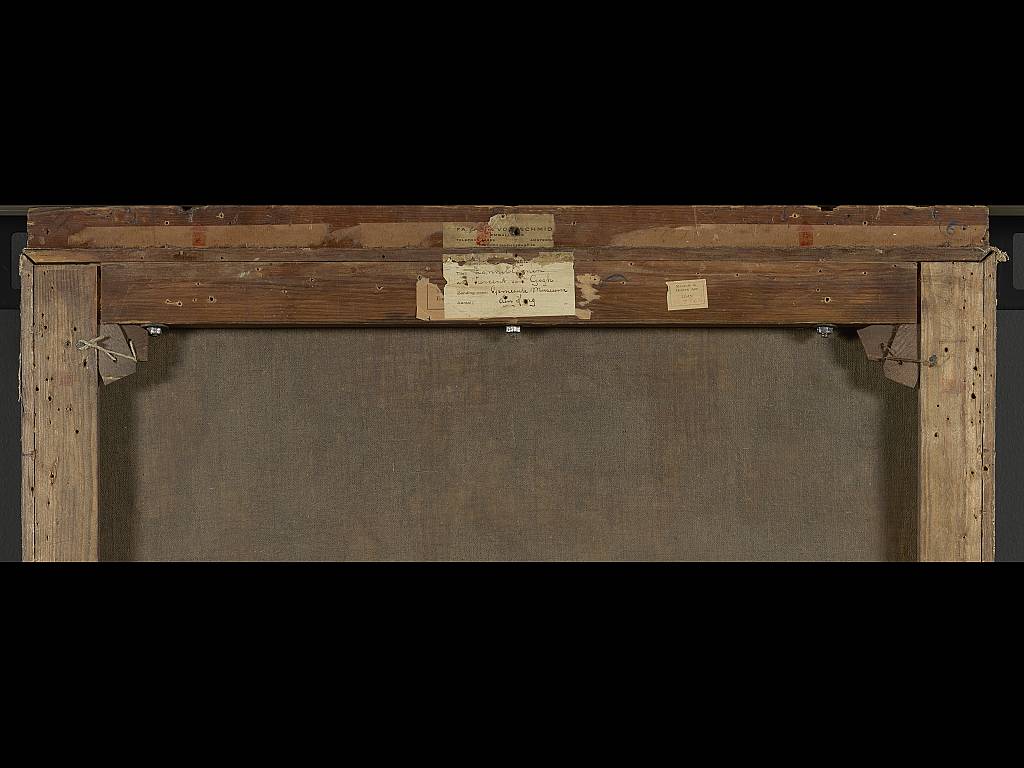

出典:Van Gogh Museum, Amsterdam『Creating space above the bouquet Sunflowers』

裏から見ると継ぎ足したことがよくわかります。

出典:Van Gogh Museum, Amsterdam『Creating space above the bouquet Sunflowers』

X線写真で見ると、丸の部分、釘やボルトで固定されていることが確認できます。

出典:Van Gogh Museum, Amsterdam『Creating space above the bouquet Sunflowers』

丸の部分はゴッホの指紋だとされており、絵の具が完全に乾く前にここをつかんだのだろうと考えられています。

7、1889年1月 12本 フィラデルフィア美術館

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》

本作は、三番目の作品を模写したものです。

右側のひまわりに赤色がアクセントとして使われています。この赤色の使用は、画面全体の明るさとコントラストを高め、特に右側の明るい部分を一層際立たせています。

さらに、画面左側には影のような暗い部分があり、これが右側の明るい部分をさらに強調しています。

三連祭壇画

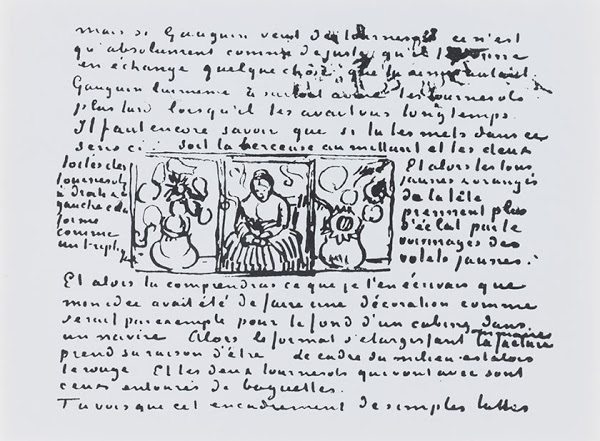

1889年5月23日ゴッホからテオ宛の手紙の一部

ゴッホは、テオへの手紙の中で、《ゆりかごをゆする女》の横に《ひまわり》をかけたいと語っていました。

ゴッホ美術館、《ゆりかごをゆする女(ルーラン夫人の肖像)》1888-1889年、フィラデルフィア美術館

そうすることによって、《ゆりかごをゆする女》の頭部に使われている黄色とオレンジの色調が輝きを増すと述べています。

これら3つの絵で「感謝の気持ち」を象徴しているそう。

ひまわりは太陽の花

ひまわりは、多くの言語や文化で「太陽の花」として知られ、その名の通り、生命力やエネルギーの象徴とされています。

ひまわりはフランス語でLes Tournesols(レ トゥルヌソル)ですが、soleil(ソレイユ、意味:太陽)と呼ばれることもあります。

日本でも有名な「シルク・ドゥ・ソレイユ」、意味は「太陽のサーカス」です。

英語ではsunflower、オランダ語ではzonnebloemと言い、いずれも「太陽の花」を意味しています。

ゴッホの出身国であるオランダでも、ひまわりは生命の象徴として捉えられています。異なる文化や言語を持つ国々でも、ひまわりが持つイメージが共通していることは興味深いですね。

信仰心の象徴

ひまわりが太陽に向かって咲くという性質は、西洋では信仰心や忠誠心の象徴と見なされてきました。

また、太陽は古代エジプトの神ラーをはじめ、多くの文化で神の象徴でもありました。

牧師の息子として育ち、若い頃には熱心なキリスト教徒であったゴッホにとって、ひまわりは単なる自然のモチーフを超え、信仰心や博愛の精神を表現するものとなっていた可能性があります。

ゴッホの棺桶の周りにはひまわりが

ゴッホが亡くなり、彼の葬儀が行われた際、棺桶の周りには黄色い花(ひまわりやダリア)でいっぱいでした。

そのときの様子はこちら↓

インスピレーションを受けて

イサーク・イスラエルス《ゴッホのひまわりの前に立つ女性》1916-1920年

上の絵は、ゴッホの死から約30年後、オランダの画家イサーク・イスラエルスが、ゴッホの弟テオの妻ヨーからゴッホの《ひまわり》を借りて描いた作品です。彼はテオの親友でした。

この絵から、ゴッホの《ひまわり》の額が、元々はシンプルな白いフレームだったことがわかります。

イサーク・イスラエルスの父親ヨゼフ・イスラエルスは、生前のゴッホが尊敬していたハーグ派の有名な画家でした。

本当は14本だった?

イサーク・イスラエルス《ゴッホのひまわりの前に立つ女性》1918年

絵の中の《ひまわり》は、下の絵だと推定されています。

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》1888年

2つの絵を見比べると、イサーク・イスラエルスの作品では左下のひまわりが1本ありません。

また、ゴッホは本作を「14本の花束」と言及していたにも関わらず、実際には15本描かれています。

単純にゴッホの数え間違えとも、後年描き加えられたともいわれており、様々な説がありますが、はっきりとはしていません。

「14」という数字は、アルルで芸術家の共同制作の夢を抱いていたゴッホがこだわった数字だともいわれています。

ゴッホ自身を含めたアルルに集う画家の仲間たちをキリストの12人の弟子(12使徒)になぞらえたもので、そこに指導者となるゴーギャンと画商の弟のテオを加えることで完成する数字でした。

ですが、実際にはゴッホの夢が実現することはありませんでした。