こんにちは!

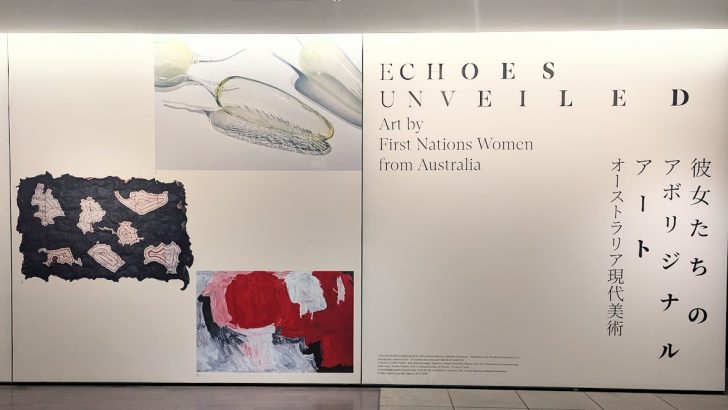

アーティゾン美術館で開催中の「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」展に行ってきました。

目次

彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術

チケットの入手方法

基本的には事前予約制です(1回まで日時変更可)。

余裕があれば当日窓口販売(2,000円)もしていますが、ネットで事前に購入(1,800円)した方が安いです。基本的には直前でもネットで買えます。

大学生まで無料です。

詳細はこちら

ロッカー

100円不要のロッカーです。

ロッカールームすらかわいい。

音声ガイド

展覧会用の音声ガイドはありませんが、アーティゾン美術館所蔵作品の一部はスマホにダウンロードして聞くタイプの無料の音声ガイドがあります。

音声を聞きたい場合はイヤホン必須ですが、音声と同じ内容がアプリ内に文章で書いてあるので、それを読む場合は不要です。

写真撮影

一部を除いて写真撮影OKです。撮影不可なものにはマークが付いています。

混雑状況

土曜日の午後行きましたが混んでいませんでした。

再注目されるアボリジナル・アート

近年、世界の現代美術では「その土地ならではの文化や視点」に目を向ける動きが広がっています。そうした中で、オーストラリアの先住民によるアボリジナル・アートが、ふたたび大きな注目を集めています。

2024年のヴェネツィア・ビエンナーレでは、アボリジナル作家の個展を展示したオーストラリア館が、もっとも名誉ある「金獅子賞」を受賞。その評価の高さが世界に知られるきっかけとなりました。

日本で初めて、アボリジナル女性作家にフォーカス

今回の展覧会では、アボリジナルをルーツにもつ7人の女性作家と1組のグループによる、あわせて52点の作品が紹介されます。アボリジナルの女性作家に焦点をあてた展覧会は、日本ではこれが初めてです。

もともとアボリジナル・アートは、1970〜80年代に男性たちによって始まりましたが、やがて女性たちがその場を切りひらき、今ではアボリジナル・アートやオーストラリア現代美術をけん引する存在となっています。

アートで語る「脱植民地化」と今を生きる力

作品が持つ魅力は、色や形の美しさだけではありません。植民地時代の歴史、土地とのつながり、自然への思い、そして失われた文化の回復など、深いテーマが込められています。

とくにこの展覧会に参加している作家たちは、芸術を通じて「脱植民地化」という考え方を実際の行動として表現しています。

それぞれの背景や土地の記憶が作品に息づいており、さまざまな素材や手法を使って、今のアボリジナル・アートの豊かさと広がりを見せてくれます。

アボリジナル・アートを支える女性作家たち

マリィ・クラーク

失われた文化の記憶を未来へつなぐアーティスト

1980年代にジュエリー作家としてキャリアをスタート。その後、植民地時代に失われた地域の文化や儀式をよみがえらせる活動に取り組み、写真や映像、立体作品などさまざまな手法で作品を発表しています。

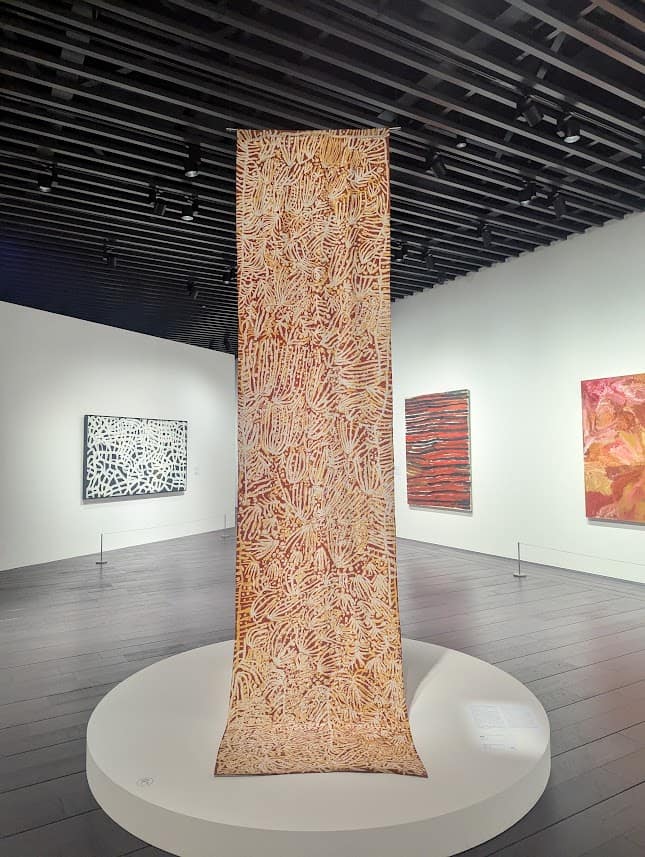

《ポッサムスキン・クローク》(2020–21年)

ポッサム(フクロギツネ)の毛皮でできたクローク(外套)は、かつて先住民の大切な装いでした。この作品は文化の復元と継承の象徴です。

《私を見つけましたね:目に見えないものが見える時》(2023年)

顕微鏡写真を使い、「見えないもの」と向き合うまなざしを作品にこめています。

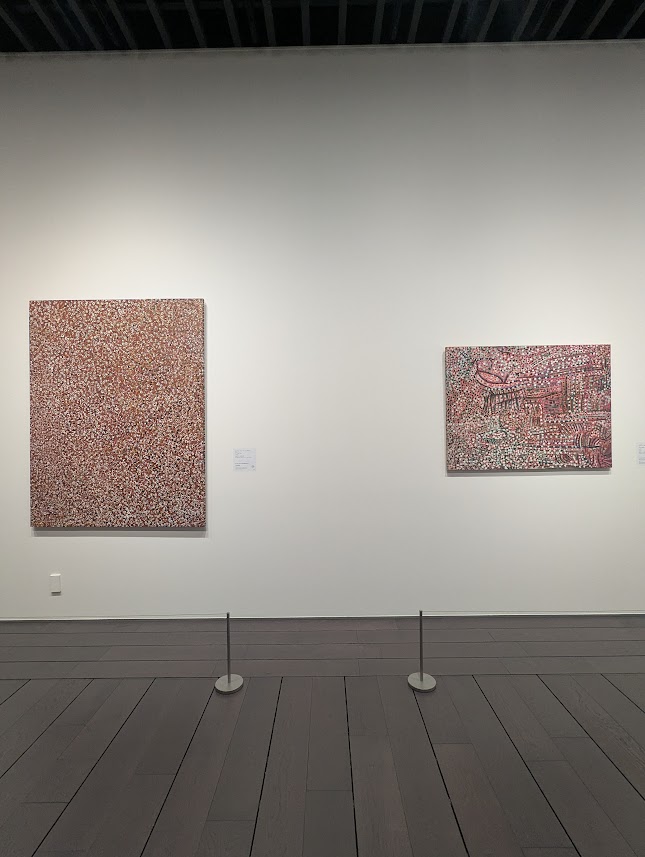

マーディディンキンガーティー・ジュワンダ・サリー・ガボリ

80歳から始めたカラフルなアートの旅

80歳を過ぎてから絵を描き始め、10年でなんと約2,000点もの作品を生み出しました。彼女の絵は、ふるさとや家族の記憶を色と形であふれるように表現しています。

《私の祖父の国》(2011年)

やさしい色と大胆な筆づかいで、祖父の土地を描いた代表作です。

《ニンニュルキ》(2010年)

自然や記憶を自由な色と形で表現した、のびやかな作品です。

ジュリー・ゴフ

忘れられた歴史を呼び起こすアート

タスマニア先住民のルーツを持ち、自分自身の出自をたどる中で歴史と向き合い続けています。土地に残された記憶を、木や石炭といった素材を使って表現しています。

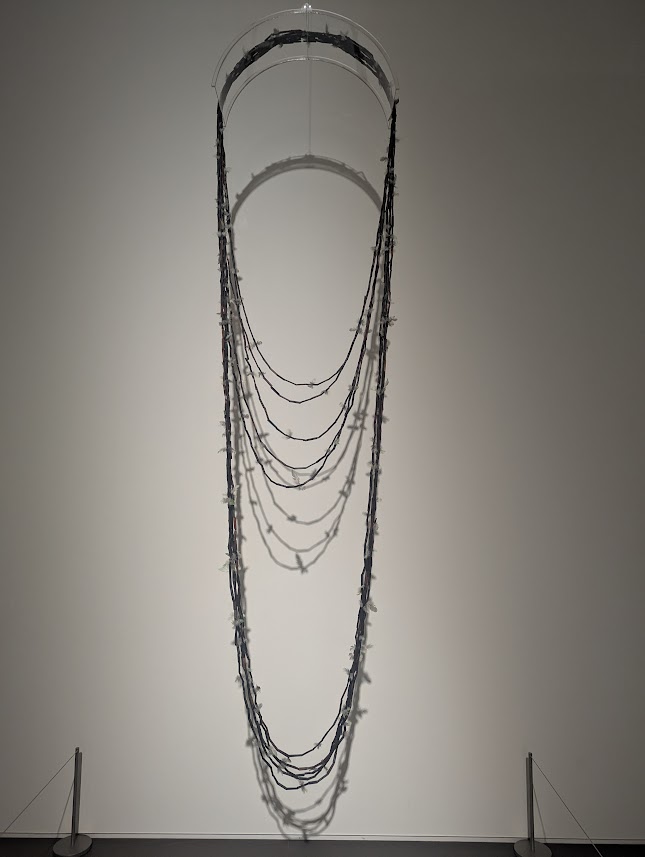

《1840年以前に非アボリジナルと生活していたタスマニア出身のアボリジナルの子どもたち》(2008年)

焼けた木の枝を使い、植民地時代の複雑な家族関係を表現しています。

《ダーク・バレー、ヴァン・ディーメンズ・ランド》(2008年)

石炭などの自然素材で、土地に刻まれた過去を形にしています。

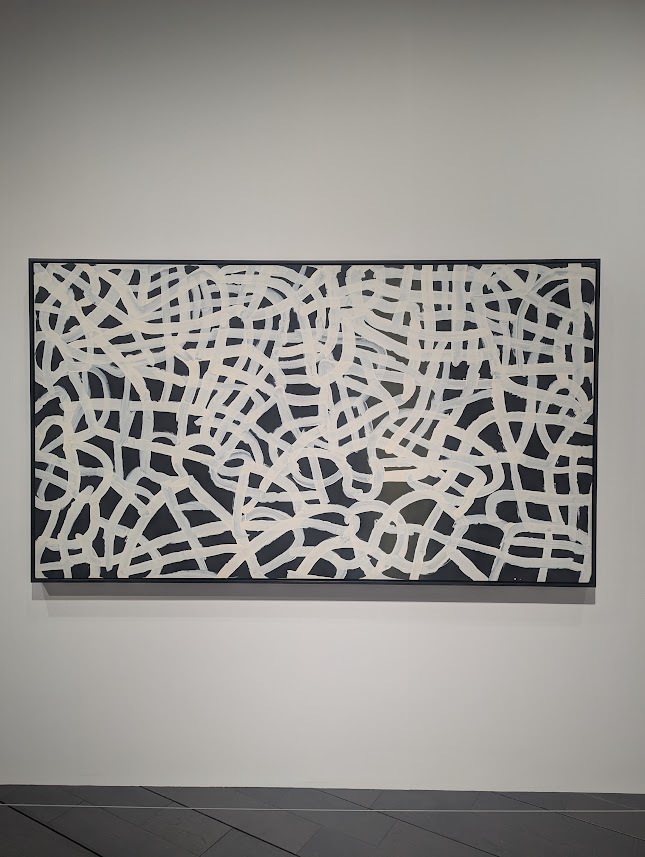

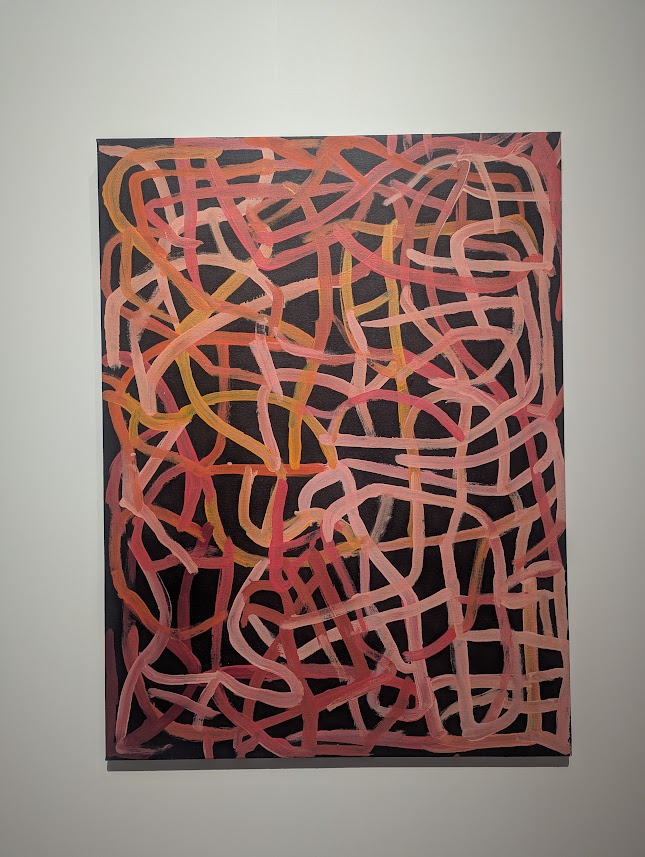

エミリー・カーマ・イングワリィ

点のひとつひとつに宿る、土地と精霊のリズム

1988年から絵を描き始めてから亡くなるまでのわずか8年で、3,000点以上の作品を制作しました。点描で描かれた絵には、大地や自然のリズム、精霊の気配が満ちています。

《春の風景》(1993年)

春の風のように軽やかで明るい色づかいが印象的です。

《無題(最後のシリーズ)》(1996年)

生涯最後の作品群。深く、静かで、圧倒的な力を感じる作品です。

ノンギルンガ・マラウィリ

伝統を革新する、バーク・ペインティングの革新者

ユーカリの木の皮に天然の顔料を使って絵を描く「バーク・ペインティング」で知られています。伝統的な手法を受け継ぎながら、自分だけのスタイルを生み出しました。

《ボルング》(2016年)

細やかな線と自然の色を使った、神話的で力強い作品。

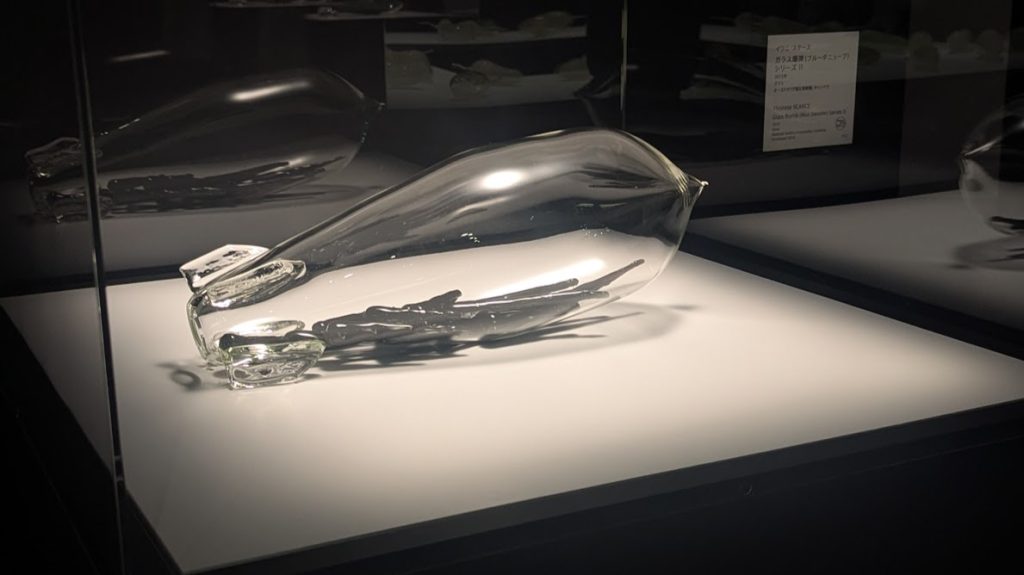

イワニ・スケース

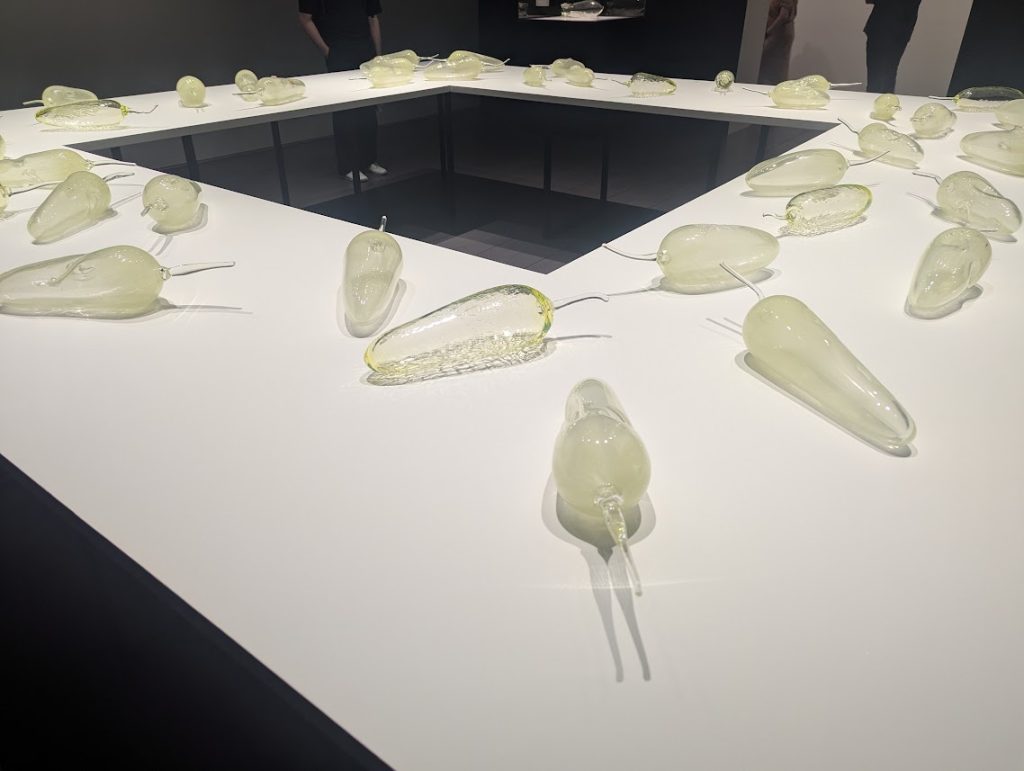

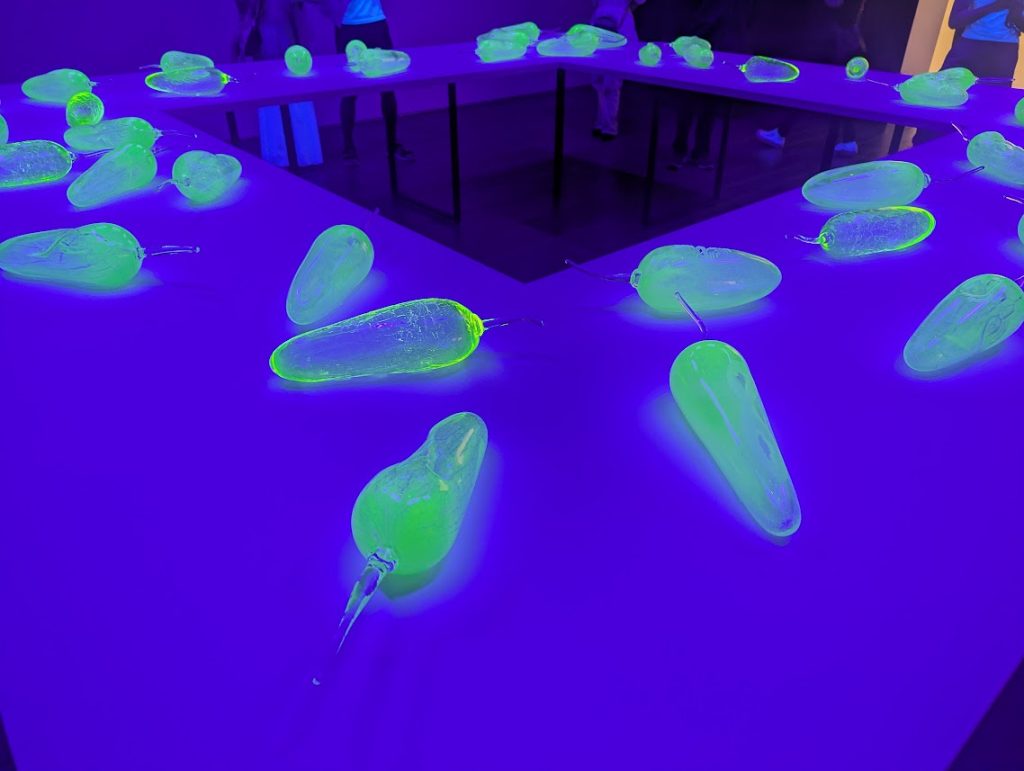

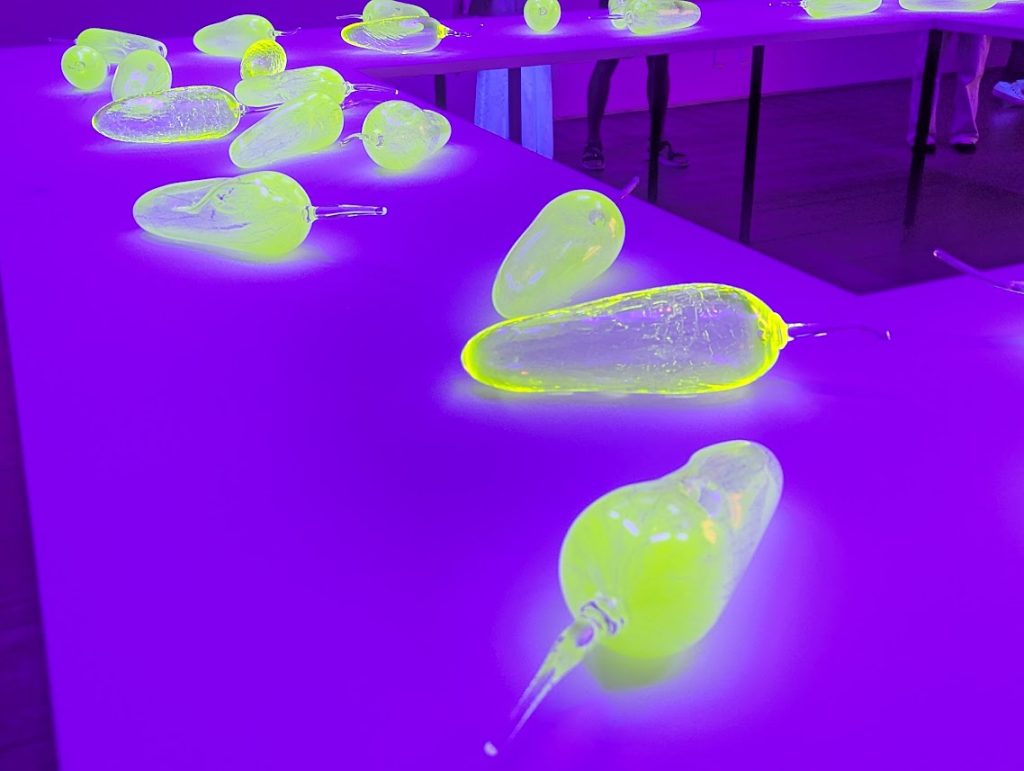

ガラスに託す、大地の記憶と問いかけ

1973年生まれ。吹きガラスという繊細な素材を使って、植民地支配や核実験で傷ついた故郷の大地を表現しています。その作品には、静かで深い怒りと、土地への祈りのような感情が込められています。

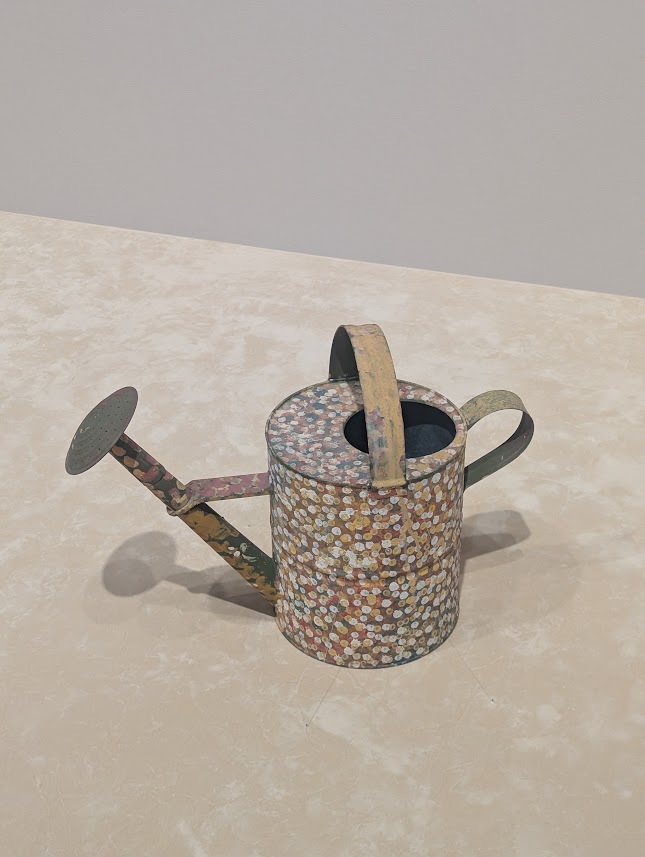

《えぐられた大地》(2017年)

ウランガラスという放射性の成分を含む素材を用い、大地に刻まれた“見えない傷”を静かに語るような作品です。

ジャンピ・デザート・ウィーヴァーズ

砂漠に生きる女性たちの、共同の物語

ジャンピ・デザート・ウィーヴァーズは、中央砂漠から西砂漠に暮らす女性たちが集まって活動するアーティスト・コレクティヴです。草を編んで立体作品をつくる伝統技法を生かしながら、日々の暮らしや地域の物語を映像作品としても発信しています。

《タンギ(ロバ)》(2021年)

ロバのかたちをした愛らしい作品。砂漠の暮らしに根ざした視点で生まれた映像です。

《私の犬、ブルーイーとビッグ・ボーイ》(2018年)

家族のように大切にされている犬との日常を映した、温かな映像作品です。

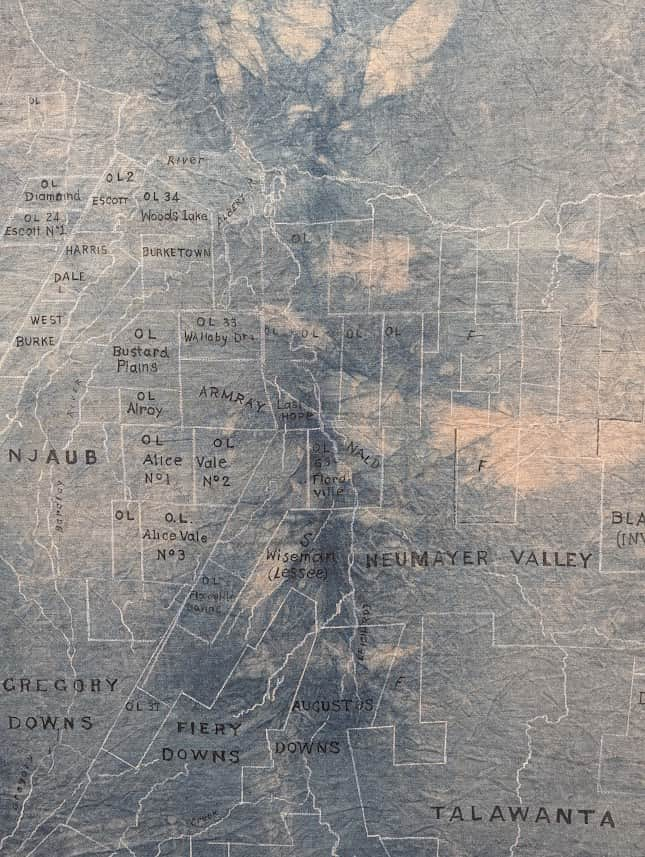

ジュディ・ワトソン

歴史をたどり、記憶をすくい上げる静かなまなざし

1959年生まれ。1997年にエミリー・イングワリィとともに、ヴェネチア・ビエンナーレのオーストラリア館に参加したことで注目されました。政府の記録文書やアーカイブをもとに、アボリジナルの視点から歴史を問い直す作品を多く手がけています。

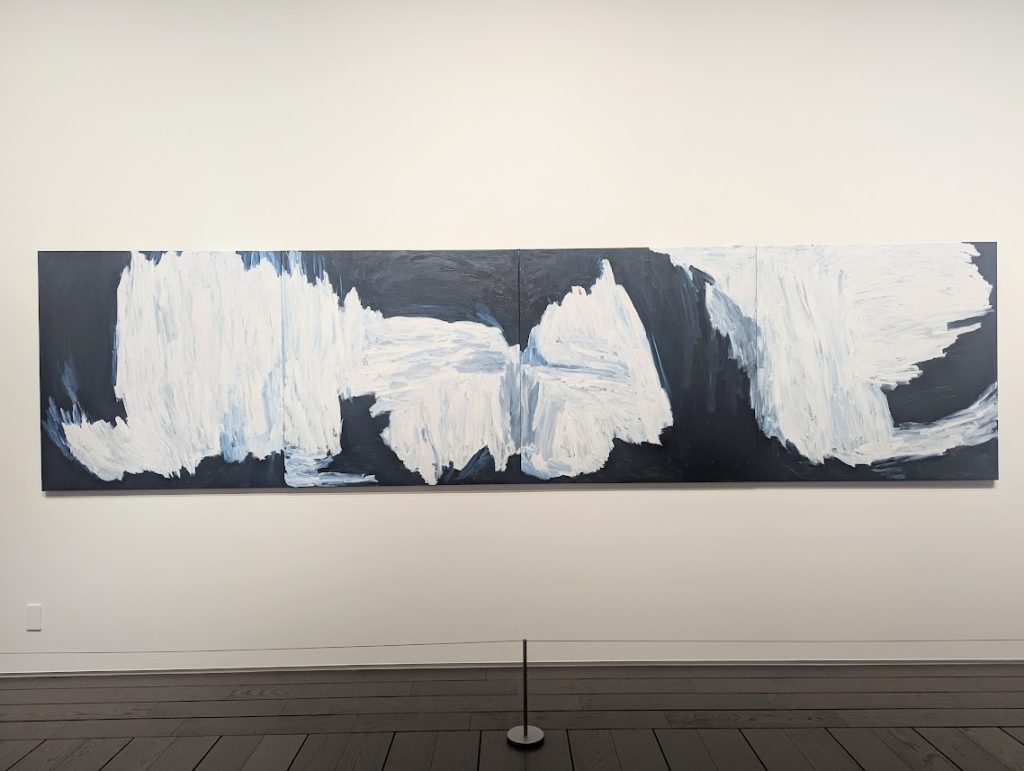

《赤潮》(1997年)写真右

記憶や出来事が波のように押し寄せてくるような力を感じます。

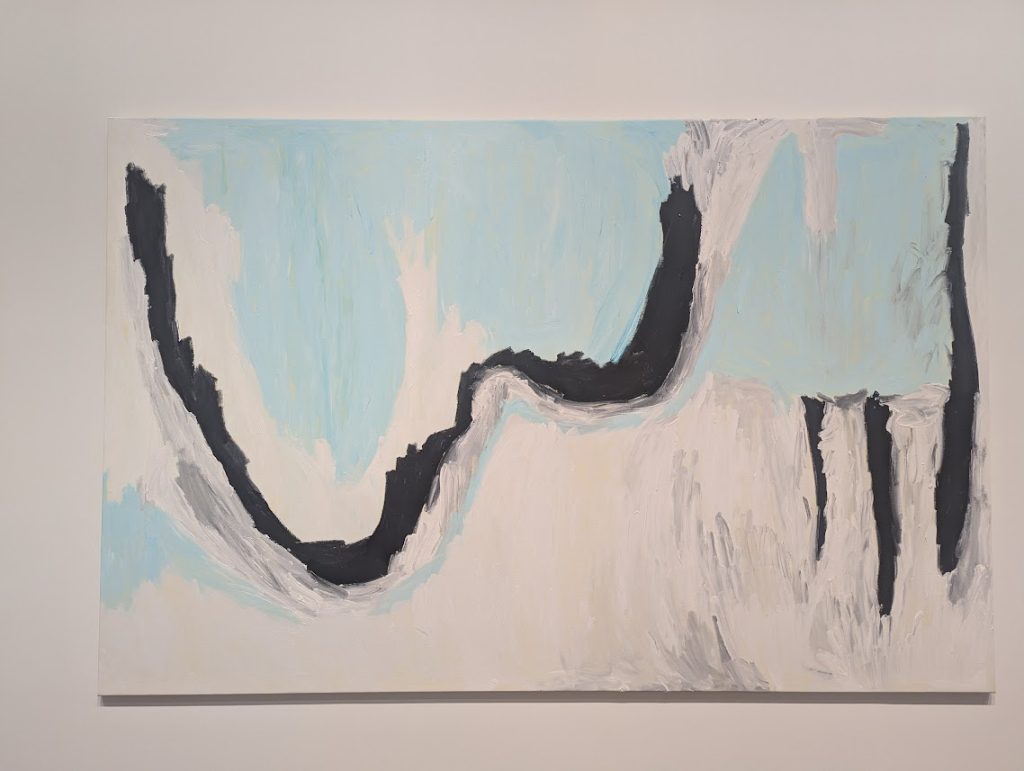

《記憶の深淵》(2023年)

天然藍の深い青と鉛筆の繊細な線が、記憶の奥底を静かにたどるような作品です。

土地と都市、過去と現在をつなぐ多様な表現

今回紹介された作家たちは、オーストラリアの各地で活動しています。伝統が色濃く残る地域に根ざしている作家もいれば、都市を拠点に新しいメディアを取り入れて活動する作家もいます。

その表現はじつにさまざまで、アボリジナル・アートが今、どれほど多様で豊かなものであるかを実感させてくれます。

作品から感じる、問いとかすかな希望

この展覧会は、ただ作品を見るだけでなく、作家たちの背景や思いにふれながら、「私たちはどう生きていくのか?」という問いを投げかけてきます。

土地へのまなざし、忘れられた歴史、壊された文化、そしてそれでもなお続く創造の力。彼女たちの作品は、傷ついた過去と向き合いながら、未来へと希望をつなごうとする、静かで力強い声を持っています。

アートを通じて出会うこの声に、ぜひ耳を傾けてみてください。あなたの中にもきっと、新しい気づきが生まれるはずです。

ミュージアムショップ

展覧会のグッズとしては図録、ポストカード、キーホルダー、フラットバッグ、バンダナ、Tシャツなどがありました。

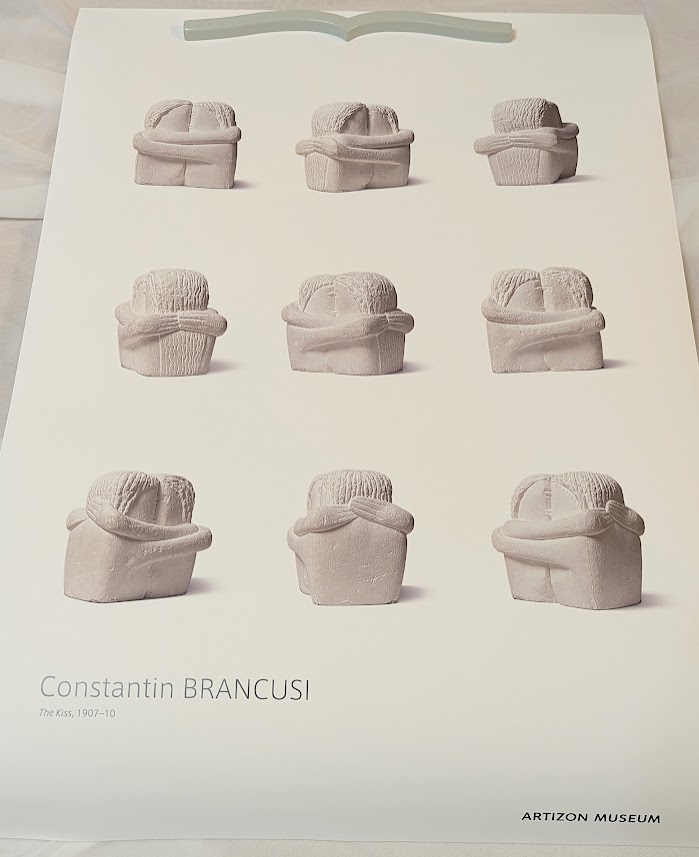

展覧会グッズではありませんが、なんとブランクーシの《接吻》あらゆる角度A2ポスター(990円)が売っていて即購入しました!かわいい!本当にかわいいねえ。

カフェ&レストラン

ミュージアムカフェは、予約していないと入れない日もあるので事前予約◎

今回はCコース(前菜+パスタ+メイン+デザート)5200円を選択。パンとコーヒーor紅茶付き。

アボカドとココナッツのムース 新緑野菜のマリネ

見た目がまずかわいい。アボカドとココナッツのムースの下に雲のようなカブ、下にズッキーニ。おいしかった。

甘海老とフルーツトマトの冷製パスタ

HPの料理写真と見た目がなんだか違うけれどもおいしかった!濃厚クリーム素麺って感じ。フルーツトマトの甘さよ。梅ソースがいいアクセントになっていました。

ヒラメのポワレ 海苔の焼きリゾットと蛤のスープ

メニューには鰈(ヒラメ)と書いてありましたが、この日はヒラメでした。

ラズベリーのミルフィーユ

サクサクのパイ生地、たっぷりのクリーム、ラズベリーの甘酸っぱさ、中に入っているラズベリー味?のチョコが合わさってとてもおいしい。

彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術 概要

会期:2025年6月24日〜9月21日

会場:アーティゾン美術館

住所:東京都中央区京橋1-7-2

開館時間:10:00〜18:00(金〜20:00)※入館は閉館の30分前まで

休館日:月(ただし、7月21日、8月11日、9月15日は開館)、7月22日、8月12日、9月16日