こんにちは!

38歳という若さで亡くなった夭折の画家ヴォルスについて解説します。ちなみに「ヴォルス」は本名ではありません!

早速見ていきましょう!

目次

ヴォルス(1913-1951年)

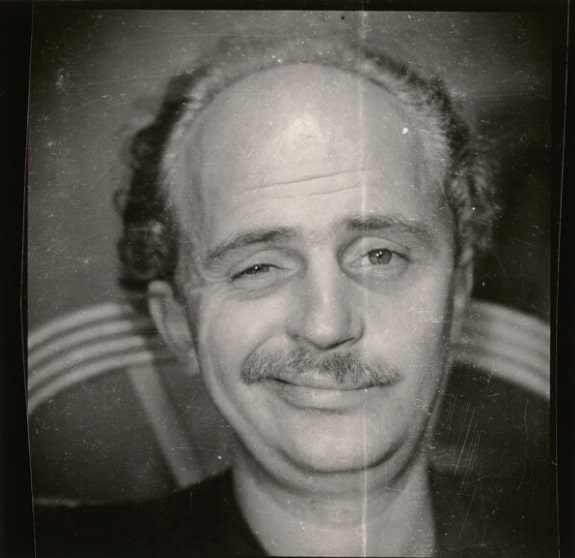

ヴォルス《自画像(顔をしかめたヴォルス)》1940-1941年 / プリント 1976年

ヴォルスは、20世紀前半に主にフランスで活動したドイツ出身のアーティストで、本名はアルフレート・オットー・ヴォルフガング・シュルツェ。

短い生涯にもかかわらず、第二次世界大戦後の美術史において「アンフォルメル」(非定型芸術)の先駆者として知られています。

今回は、波乱に満ちたヴォルスの人生を紹介します。

裕福な家庭、このまま順風満帆な人生になるかと思いきや…

ヴォルス《無題》1943-1944年

ヴォルスは1913年、ドイツ・ベルリンの裕福な家庭に生まれました。

父親はザクセン州文化行政の高位官僚で芸術のパトロンでもあり、その影響もあって幼い頃からバイオリンを習い、絵画や写真など多方面に才能を示す少年でした。

しかし裕福なエリートコースに進むかと思いきや、人生は一筋縄ではいきません。

ヴォルス《シエナの大地》1946年

1930年、在学していた高校を退学処分になってしまいます。

退学理由については諸説あり、一説にはユダヤ系の同級生を庇ったためとも言われていますが、確実な資料は残っておらず、あくまで伝聞にすぎません。

同年には最愛の父も亡くし、この頃からヴォルスの生活は大きく変わりました。

故郷に安住することなく各地をさすらうボヘミアンとしての人生が始まったのです。

ジョブホッパー

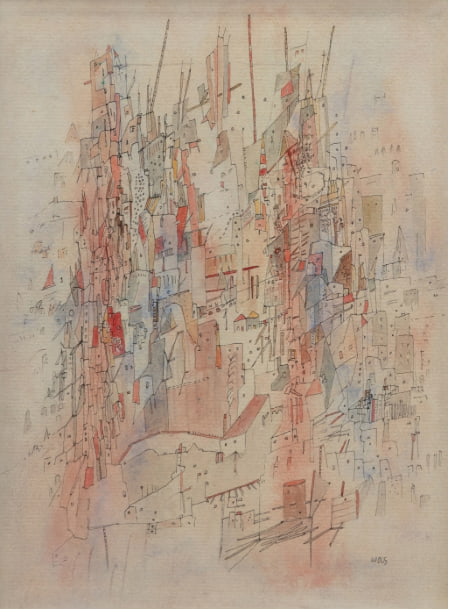

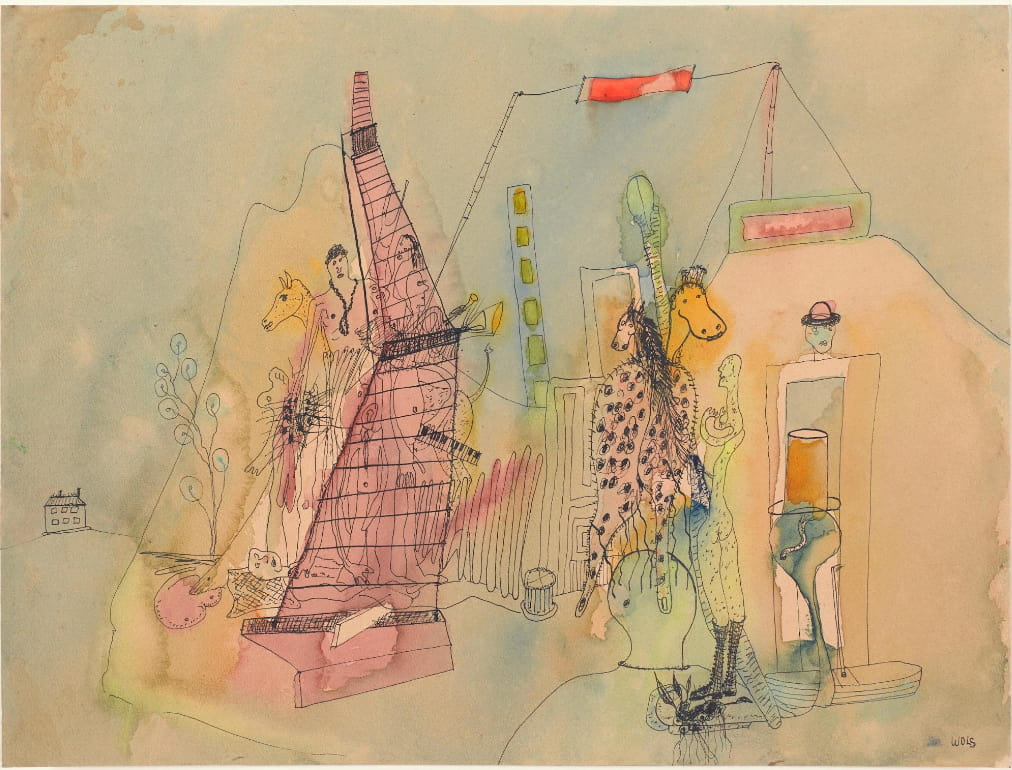

ヴォルス《街》1944-1945年頃

退学後、ヴォルスはしばらく定職に就かず興味のおもむくままに生きています。

例えばドイツの自動車メーカー、メルセデス・ベンツの工場で働いたかと思えば、写真家のスタジオでアシスタントを務めたり、さらにはフランクフルトの民族学研究所のアシスタント、スペインでのタクシー運転手など…。

ヴォルス《無題》1940年代

しかしどれも長続きせず、当時最先端の美術学校だったバウハウスに一時入学してあのパウル・クレーに師事したものの、それすらも短期間で去っています。

まさに「気まぐれ」と言われるかもしれませんが、逆に言えば一つの枠に収まらない自由人だったのでしょう。

クセつよ写真を撮る

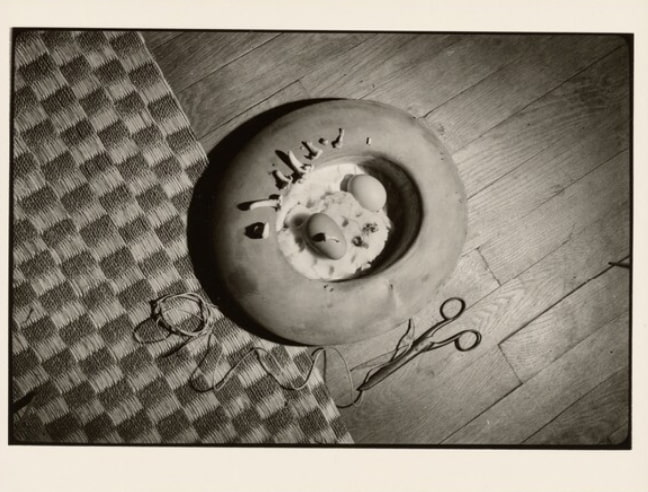

ヴォルス《帽子型とキノコの構成》1938-1939年 / プリント 1976年

ナチス政権の台頭に嫌気がさしたヴォルスは1932年、故国ドイツを離れてフランス・パリへ渡りました。

師事していたモホイ=ナジの勧めもあったといいます。

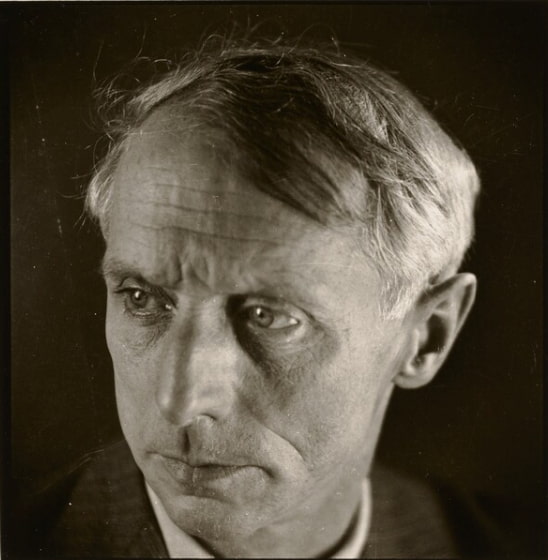

ヴォルス《マックス・エルンスト》1936-1939年 / プリント 1976年

パリでは超現実主義の画家マックス・エルンストらと知り合い、美術界に身を置き始めます。

ヴォルス《ニコール・ボウバン》1933年頃 / プリント 1976年

当時はまだ絵より写真に力を入れており、1937年のパリ万国博覧会では公式フォトグラファーに抜擢され、同年パリで写真展を開催するほどの腕前でした。

この頃から本名の Wolfgang Schulze を略して「Wols(ヴォルス)」というアーティスト名を使い始めています。

ヴォルス《ジャック・プレヴェールの肖像》1936–1939年 / プリント 1976年

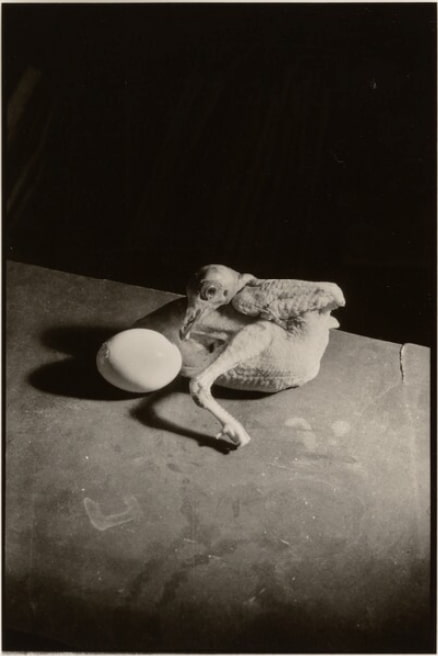

被写体もひと味違っていて、交流のあった詩人ジャック・プレヴェールや画家マックス・エルンストといった友人たちのポートレートのほか、まぶたを閉じた人々や市場で見かける鶏肉・ウサギ肉・タマネギといった食材までカメラに収めています。

ヴォルス《無題(鶏と卵)》1938–1939年 / プリント 1976年

その生々しい食材をオブジェのように撮った写真からは、ヴォルスならではの強い凝視のセンスが光っています。

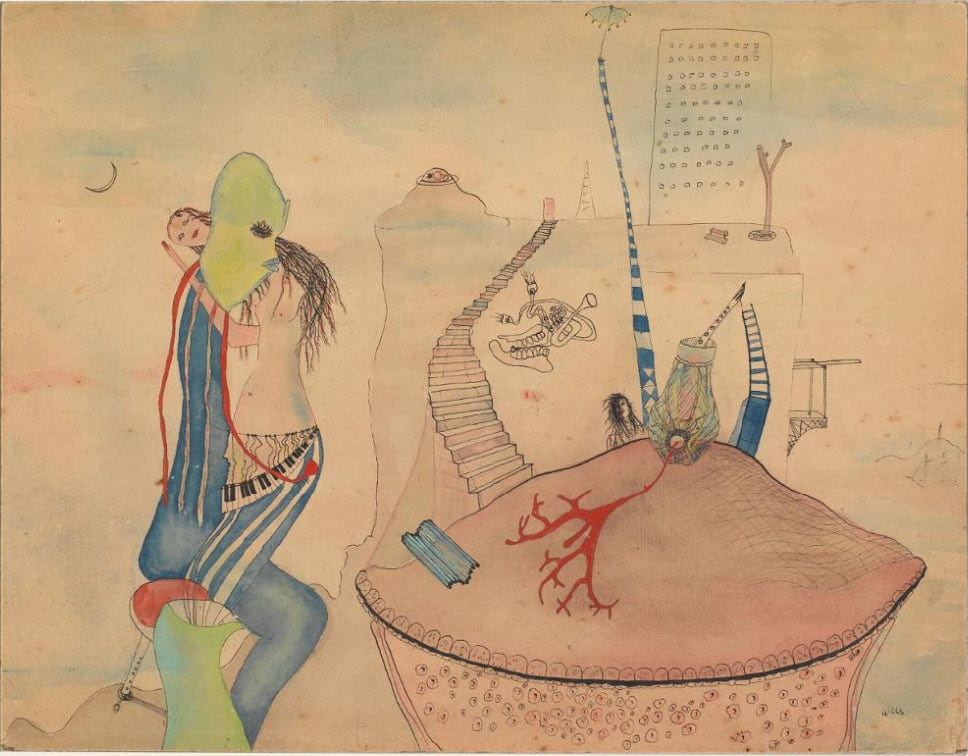

収容所で描き始めた独特な「絵」

ヴォルス《ミルの収容所》1940年

しかし、人生の転機は突然やってきます。1939年に第二次世界大戦が勃発すると、フランス在住のドイツ人だったヴォルスは「敵性外国人」として当局に捕えられ、収容所を転々とする身となってしまいました。

その過程で愛用のカメラを没収されてしまい、写真家としての道は強制的に断たれてしまいます。

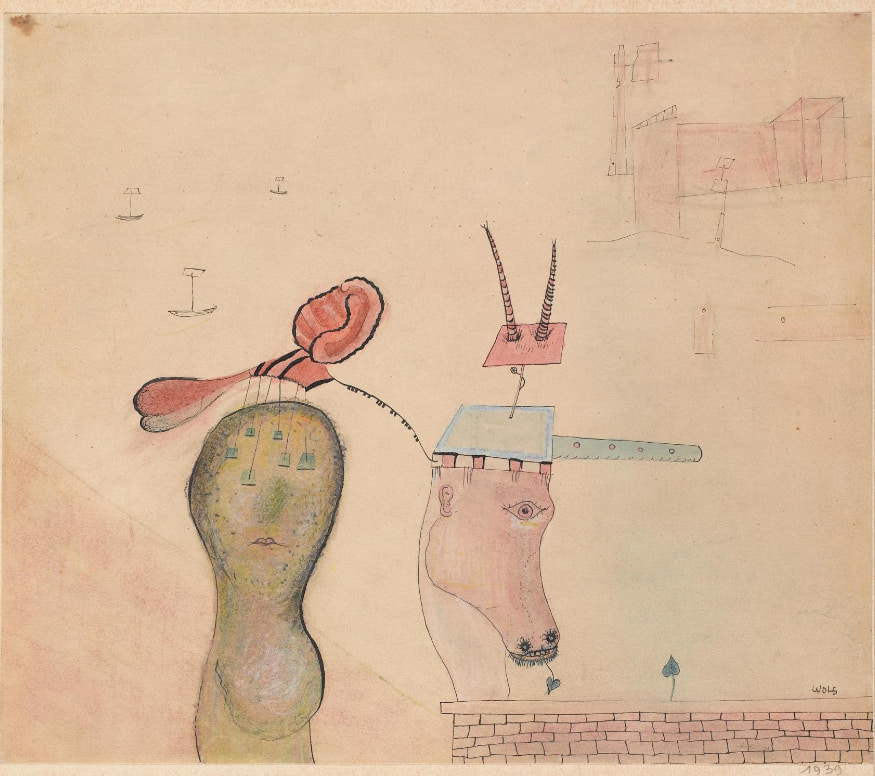

ヴォルス《無題》1939年

自由を奪われた収容所で彼が頼ったのは紙と絵筆でした。

描くこと以外にすることもなく、逆に創作に没頭する日々が始まります。

ヴォルス《無題》1939年

収容所で描かれた数々の水彩画には幻想的なイメージが強く表れており、閉ざされた環境で彼はかえって自分の内面世界に深く潜り込んでいったのかもしれません。

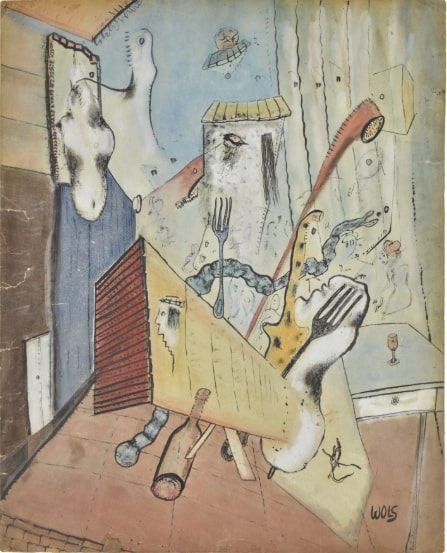

ヴォルス《2つのフォーク》1938-1939年

ヴォルスの作品は、一見すると何が描いてあるのか分からない不思議な抽象画です。

しかしその中には彼ならではの詩的な美しさと内面世界が映し出されています。

制作過程ではしばしば目を閉じて直感的にイメージを掴み取り、そのまま筆を走らせたとも言われます。

ヴォルス《シュルレアリスム的な構成》1940年

これはシュルレアリスム(超現実主義)のオートマティスム(自動筆記)的な手法に通じるもので、偶然性や即興性を重視したアプローチでした。

実際、ヴォルスは正式な美術教育をほとんど受けておらず、常識や伝統にとらわれない即興的な創作姿勢が作品にも表れているのです。

ほとんどが水彩画

ヴォルス《ガッシュ #16》1940-1941年

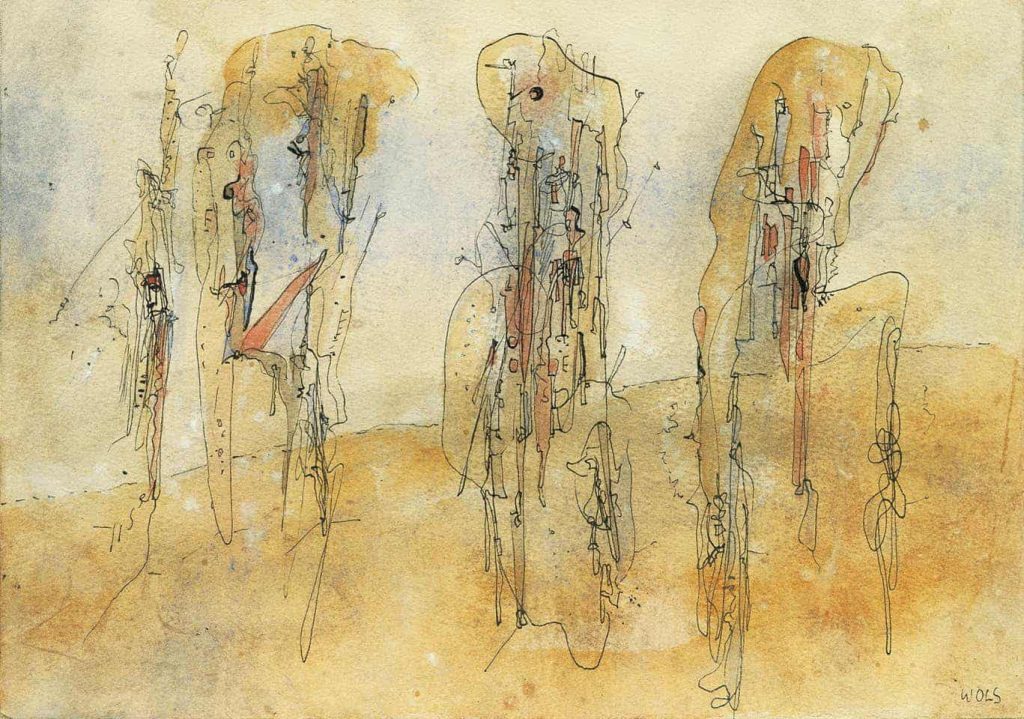

ヴォルスの絵画の多くは小さなサイズの紙に描かれた水彩やインク画です。

現存する作品のほとんどは戦争が始まった1939年以降のもので、水彩による作品がおよそ1,000点にも及ぶ一方、油彩画は100点前後しか残っていません。

ヴォルス《コンポジション》1950年

水彩では細い線を無数に積み重ね、まるで蜘蛛の巣の糸のような繊細な描線で微細なイメージを描き込みます。

一部の作品には都市の風景や港、船など現実の光景の痕跡がうっすらと残されていますが、他方では完全に抽象的な世界に達しており、いずれにせよ見る者の心象風景に訴えかけるような不思議なイメージに満ちています。

ヴォルス《グリーンストライプ、ブラック、レッド》1946-1947年

油彩作品では、水彩の細密さとはまた異なるダイナミックな技法を見せました。

ヴォルス《母音》1950年

キャンバスに絵具を垂らしては流し、時に激しく塗料を叩きつけ、乾かぬうちに表面をひっかいて線を刻む――そんな荒々しくも独創的な手法で絵具を何層にも重ねています。

ヴォルス《コンポジション》1946年

茶や黒のシミ(タッシュ)のような滲みと鮮やかな色彩の点描を組み合わせた抽象画は、後に評論家ミシェル・タピエに「アンフォルメル(Art autre=もう一つの芸術)」と評され、同時代の画家ジョルジュ・マチューらからも称賛されました。

荒々しさの中にもどこか抒情的で、「混沌と秩序が同居する世界」とでも言うべき独特の雰囲気を醸し出しています。

収容所内で結婚

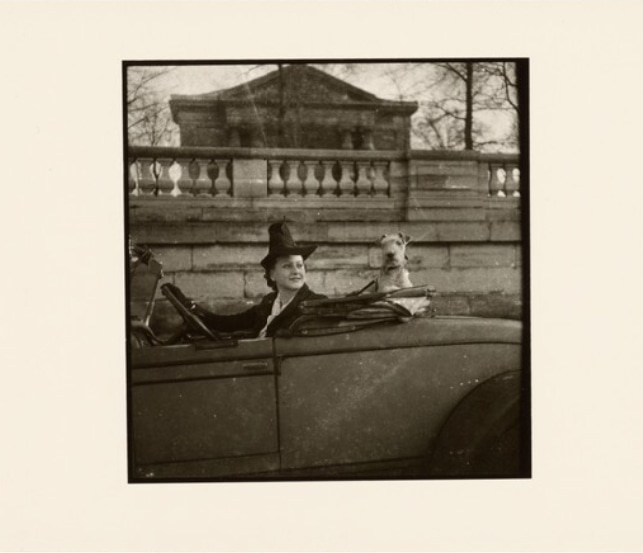

ヴォルス《車に乗っている女性と犬》1932–1942年 / プリント 1976年

幸い1940年にはフランス人の恋人グレティ(上の写真の女性がグレティだといわれている)と収容所内で結婚し、妻がフランス国籍だったおかげで釈放されることになりました。

命あっての物種とはこのことで、一歩間違えば戦禍に命を落としていたかもしれません。

戦争中は南仏のカシやデュルフィといった町に隠れ住み、終戦を迎えると再びパリに戻りました。

画家として

ヴォルス《無題》1942-1943年

戦後ようやく、ヴォルスの画家としての才能が世に認められ始めます。

彼は、大変な自由人であり孤独を好む芸術家でもありました。

特定の美術団体や流派に属することなく、仲間内のサロンより一人きりの制作時間を大事にするようなところがありました。

ヴォルス《すばらしい風景》1941-1942年

1945年12月、パリのルネ・ドルーアン画廊で初めての個展(水彩画展)を開きました。

当初こそ商業的成功には恵まれませんでしたが、フランス文学界の重鎮ジャン=ポール・サルトルがヴォルスの作品を高く評価し、彼に注目する知識人が現れます。

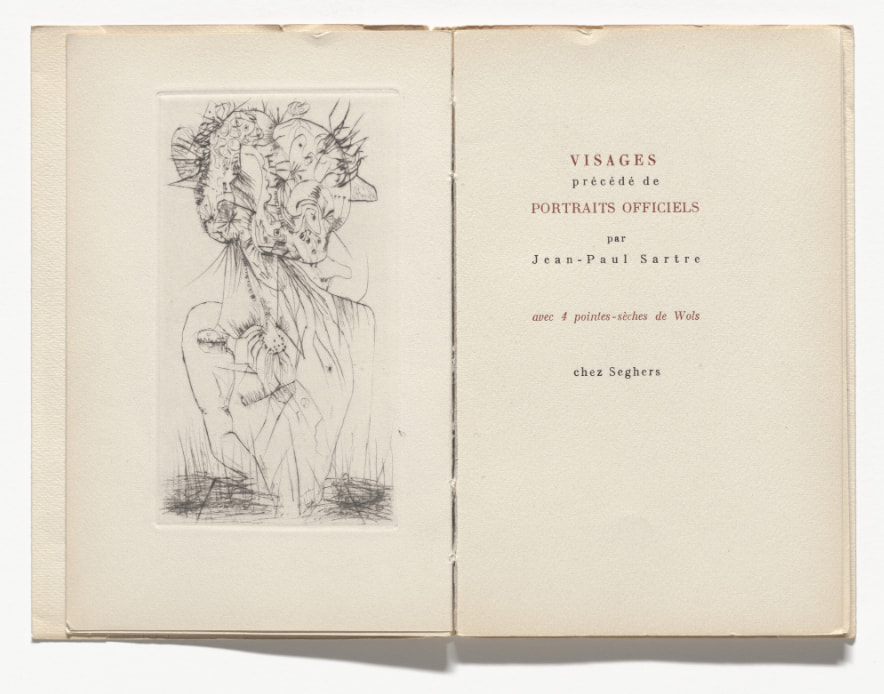

ヴォルス『顔』(ジャン=ポール・サルトル著)の扉絵《肖像》1948年

サルトルから依頼を受けて彼や詩人アントナン・アルトーの著書に銅版画の挿絵を提供するなど、文化人たちとの交流も生まれました。

とはいえ本人は特定の流派やグループに属することはなく、常に孤高で独創的なスタイルを貫きました。

その意味では「群れないオオカミ(=Wolf)」まさに名前の由来通り(Wolfgangの愛称がWols)のような芸術家だったと言えるでしょう。

ヴォルス《無題》1939年

彼はグループ展より個展を選び、流行の画風より自分のスタイルを追求しました。

ある意味、自分の殻に閉じこもってマイペースに創作する職人肌だったのでしょう。

その反面、人付き合いが悪いわけではなく、写真家時代の友人や奥さんとは親しく付き合っていますし、サルトルら文化人からも愛されていました。

きっと寡黙だけど根は優しくユーモアのある人物だったのではないでしょうか。

アル中からの食中毒

ヴォルス《黄色のコンポジション》1950年

1947年には同じ画廊で2回目の個展を開催し、その頃には画家としての名声も徐々に高まっていきます。

しかし皮肉なことに、この頃ヴォルスの健康は既に蝕まれていました。

戦中からの極度の貧困や不規則な生活、そして何より大酒飲みだった彼は、深刻なアルコール依存に陥っていたのです。

ヴォルス《コンポジション》1947年頃

まさに身体を張ったボヘミアンぶりですが、その代償は大きく、1951年、腐った肉(馬肉という説も)に当たったことによる食中毒が命取りとなって38歳であっけなくこの世を去ってしまいました。

壮絶な最期ですが、酒と放浪に彩られた生き様は彼らしいと言えるかもしれません。

代表作と後世への影響

ヴォルスは多くの作品にタイトルを付けませんでしたが、それでもいくつか知られている代表作があります。

その中から、彼の作風を象徴するような作品を少しだけ紹介します。

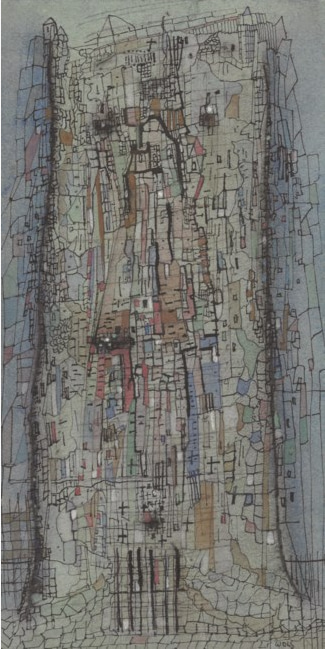

《ダブった街》1947年

ヴォルスの代表的な油彩作品の一つで、原題は It’s All Over The City(直訳すると「街じゅうに広がった」の意)です。

青みがかった背景と土埃のような茶色の上に、黒いインクがぐにゃぐにゃと絡まり合ったような不思議な模様が描かれています。

一見すると「誰かがスパゲッティを投げつけたのかな?」なんて思ってしまう混沌ぶりですが、その混乱の渦の中にも微妙なバランスと美しさがあります。

実際この作品では絵具を垂らし込んだり飛び散らせたりする技法が用いられており、偶然生まれたインクの線やシミを活かしつつ全体が調和するよう計算されています。

近づいて細部を見ると、絵具のひび割れや削り取られた跡があり、ヴォルスがキャンバス上で格闘した痕跡が感じられます。

混沌から秩序を紡ぎ出すようなこの作品は、戦後の不安定な時代における彼自身の心理風景を映しているのかもしれません。

《蝶の翼》1947年

フランス語題 Aile de papillon(蝶の翼)という名の通り、蝶の羽ばたきを連想させるような繊細な抽象水彩画です。

サイズは葉書ほどの小さなもので、淡いブルーや赤の絵具がにじむ背景に、羽毛や触角を思わせる細い線がふわりと描かれています。

具体的な蝶の形が描かれているわけではありませんが、にじみ広がる色彩と有機的な線の組み合わせが生き物の翅(はね)や微生物の拡大図のようにも見えてきて、不思議な生命感があります。

ヴォルスの水彩作品らしく、非常に細かな線描で構成されていますが、その線は計算ずくというより自動筆記的に走らせたものです。

見る側の想像力によって蝶にも宇宙にも見える不定形さが、この作品の面白いところでしょう。

「抽象画なんて難しい」と敬遠してしまいそうになりますが、タイトルを知ると「あ、蝶かな?」と途端に親しみが湧いてくるのもユニークですね。

《ターコイズ》1949年

フランス語で La Turquoise(トルコ石)という作品で、その名の通り鮮やかな青緑色が印象的な一枚です。

水彩とインクで描かれた小品で、中央ににじんだ青緑の染みがあり、その周囲を黒インクの線や点が取り囲むように配置されています。

まるで夜空に浮かぶ星雲か、顕微鏡で覗いた鉱物の結晶のようにも見える幻想的な構図です。

ヴォルスはこの頃、透明感のある色彩の上に線描を重ねる技法を確立しており、本作でも澄んだターコイズブルーの上に細い線を走らせることで独特の深みを生み出しています。

タイトルが示す「宝石のトルコ石」にヒントを得て見ると、確かに宝石の原石のようにも思えてきて面白いところです。

小さいながらも宇宙的な広がりを感じさせる作品です。

ヴォルスの作品の多くは無題であるため、見る者の想像に委ねられる部分も多く、それがまた彼の作品の魅力でもあります。

ヴォルスの即興性や詩的感覚は、以降の抽象表現や現代アートに少なからぬ影響を与えています。

おわりに

ヴォルス《タペストリー》1949年

38年という短い生涯でありながら、ヴォルスは写真・水彩・油彩を通じて強烈な存在感を残しました。

伝説的な逸話もありますが、彼の絵には常に詩情と孤独、そして自由があります。

画壇に背を向け、自分の内面と向き合い続けた孤高の画家ヴォルス。

一度その作品を見れば、彼がなぜ今も語り継がれるのか、きっと納得できるはずです。