目次

杉本博司とはどんな人?

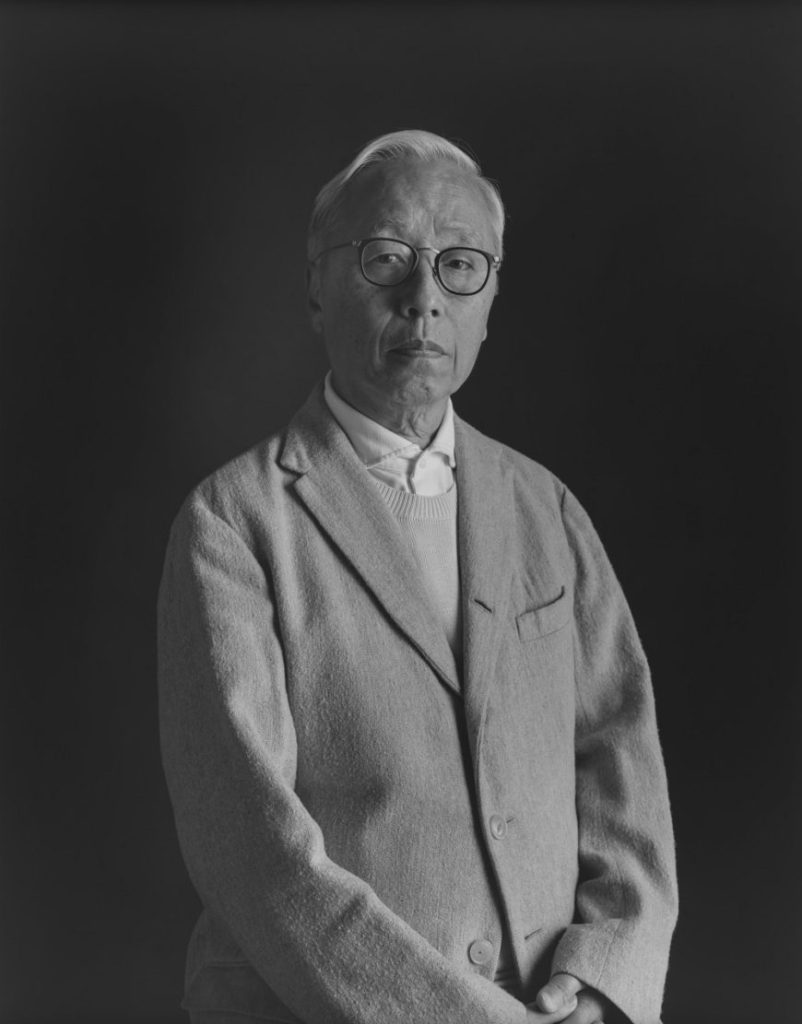

Hiroshi Sugimoto, Self portrait, 2019. Photo: Courtesy the artist Sugimoto Studio

出典:The Guggenheim Museums and Foundation『Hiroshi SUGIMOTO 杉本博司』

杉本博司(すぎもと ひろし)さんは、「時間を写真に封じ込める」独特の作風で世界的に知られる日本の現代アーティストです。

1948年生まれの写真家・美術家で、ニューヨークと東京を拠点に活動しています。

実は建築家としての顔も持ち、自身の建築スタジオまで率いる多才ぶりです。

一見難しそうに聞こえますが、杉本さんの作品は見る人をワクワクさせるアイデアとユーモアにあふれています。

その不思議な世界観とどんなアーティストなのかについてご紹介しましょう。

生い立ちと経歴:普通じゃない道のり?

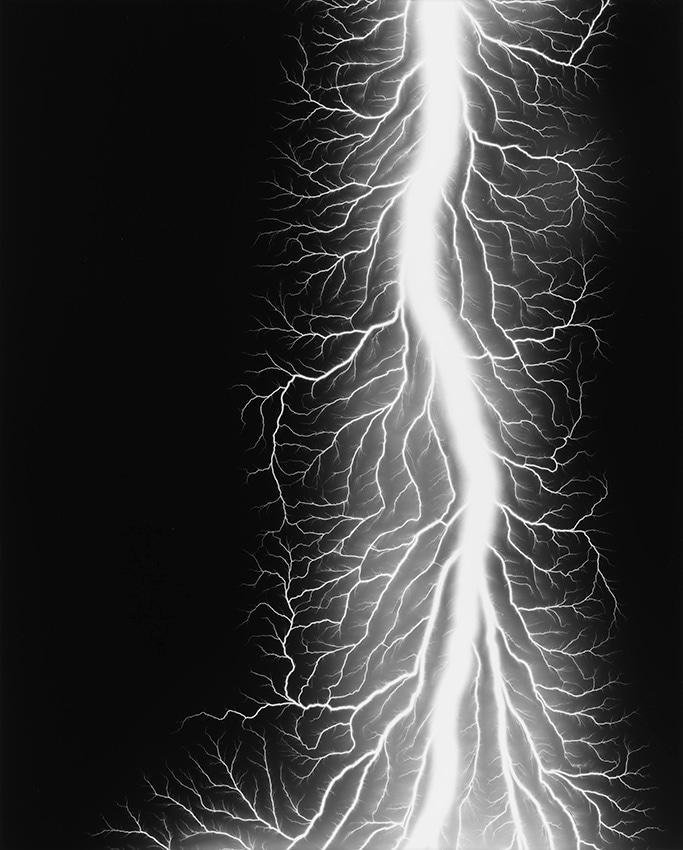

Lightning Fields, 327, 2014

杉本博司さんは東京で生まれ、美容院向け商品の卸売業を営む家庭に育ちました。

学生時代は文学や哲学にも興味を持ち、鉄道模型や写真にも熱中する少年だったようです。

立教大学で経済学を学んだ後、「やっぱりアートの道に進みたい!」と1970年にアメリカへ渡り写真を学びます。

1974年に美術大学を卒業すると、ニューヨークに移り住み、翌年には自前のスタジオを構えて写真作家として生きる決意を固めました。

ニューヨークで創作を始めた杉本さんの転機は1976年。

Polar Bear, 1976

自分の作品(後述する「ジオラマ」シリーズの写真)を一枚、思い切ってニューヨーク近代美術館(MoMA)の写真部門に持ち込んでみたのです。

するとその写真が高く評価され、なんと奨学金付きの創作支援を得られることに! こうしてプロのアーティストとして順風満帆にスタートを切りました。

しかし杉本さん、順調なだけではありません。

奨学金が切れた後の1970年代後半からしばらく、なんと古美術商人として生計を立てていたのです。

日本とNYを行き来しながら骨董品を売買し、同時に古美術や古建築、古典文学の知識を深めたとか。

アーティスト志望なのに骨董商もやってしまうとは、なかなかの異色経歴ですよね。

Five Elements 458, Sea of Japan, Rebun Island, 1996/2011

その後1977年に東京で初個展、1981年にはニューヨークで個展を開催し、徐々に国際的評価を獲得しました。

2001年には写真界の権威あるハッセルブラッド国際写真賞を受賞し、一流の美術館で次々と展覧会を開く存在となります。

そして極め付けは近年の活躍。2017年には約20年もの歳月をかけて、神奈川県小田原市に「江之浦測候所(えのうらそっこうじょ)」という大規模な文化施設を自ら完成させました。

写真作品だけでなく建築や舞台芸術まで手掛ける杉本さんは、まさに変幻自在のアーティストと言えるでしょう。

主な代表作を一挙紹介!

杉本博司さんの作品で有名なシリーズはたくさんあります。ここでは押さえておきたい主な代表作をザックリ紹介します。

《ジオラマ》シリーズ(1970年代~)

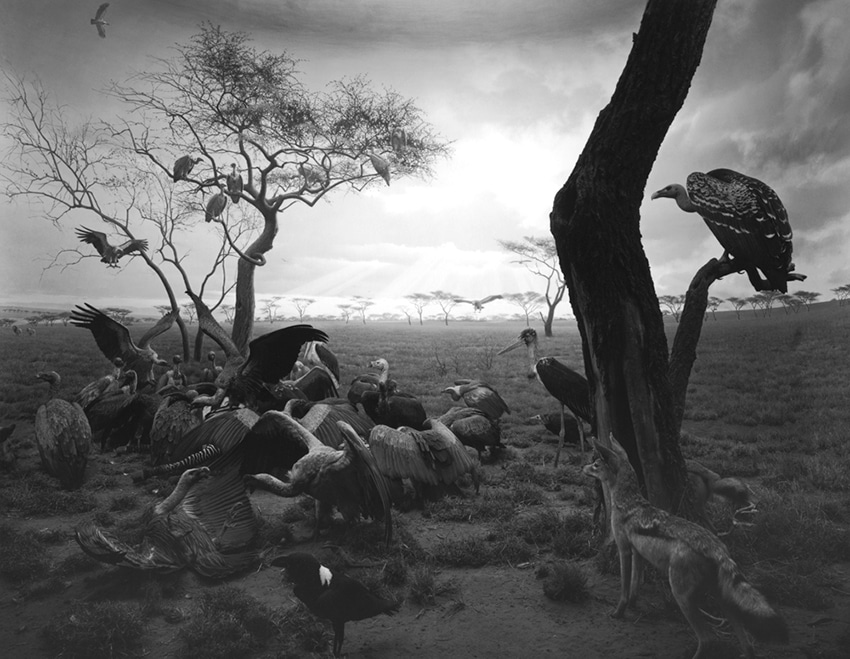

Hyena – Jackal – Vulture, 1976

美術館に展示された古代生物や人類の模型ジオラマを撮影した作品群です。

遠近感を巧みに操り、本物そっくりのリアルな風景写真に見えるのがミソ。

「写真は常に真実を写すもの」という先入観を覆す、杉本さん原点のシリーズです。

一見すると「生きてる?」と思いきや、実は博物館の模型だった…なんて、ちょっとしたドッキリですね。

《劇場》シリーズ(1970年代~)

Carpenter Center, Richmond,1993

アメリカ各地の古い映画館やドライブインシアターに三脚を立て、映画を一本丸ごと長時間露光で撮影した作品です。

結果、スクリーンは真っ白に焼き付いて場内を幽玄な光で照らし出し、観客のいない劇場内部が写し出されています。

映画の物語すべてを1枚の写真に凝縮しちゃったわけですね!長時間露光だからこそ生まれる、不思議で真っ白なスクリーンの存在感が特徴です。

《海景》シリーズ(1980年代~)

Caribbean Sea, Jamaica, 1980

世界各地の海と空の地平線を、上下がちょうど半分ずつになるようモノクロで撮影したミニマルな風景写真です。

空と海以外には何も写っていないシンプルさで、有名な「水平線がど真ん中」のあの写真と言えばピンと来る方も多いかもしれません。

場所はイギリス海峡から北極海、日本海までさまざまですが、どれも水平線の風景はまるで太古から変わらないような静けさをたたえています。

「人類が最初に目にした風景は海だったのでは?」という問いから生まれたシリーズだそうです。

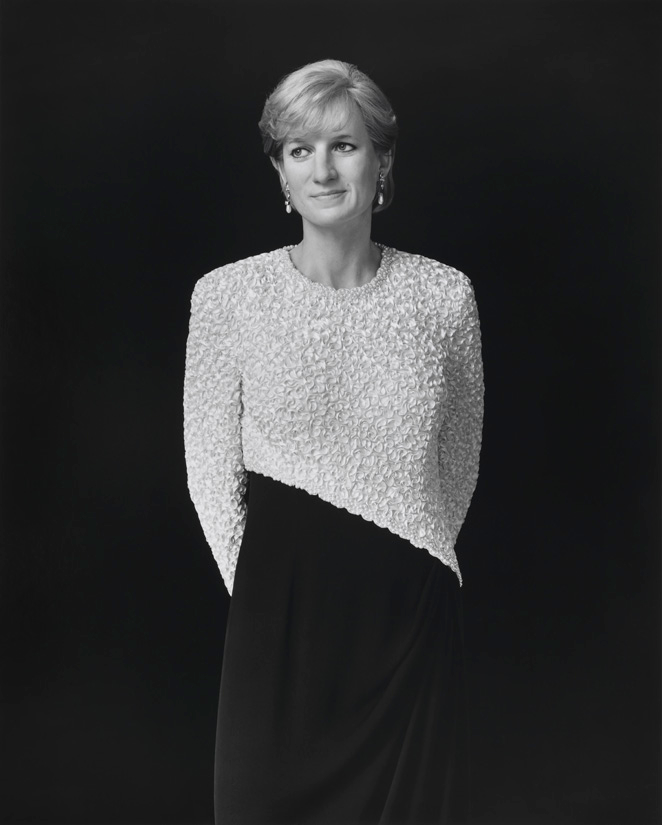

《ポートレート》シリーズ(1990年代~)

Anne of Cleves, 1999

こちらは肖像写真…なのですが、モデルはロウ人形。

ロンドンのマダム・タッソー館などにある歴史上の偉人たちの蝋人形を、本物の人物そっくりに荘厳に撮影した作品です。

例えばヴォルテールやナポレオン、果ては昭和天皇やダイアナ妃まで、まるで亡霊を写真に呼び出したような不思議な肖像が並びます。

生命のない人形相手に「生きている人間の魂」を写し取ろうとする試みで、見る者に錯覚を与えるシリーズです。

《恐怖の館》シリーズ(1990年代~)

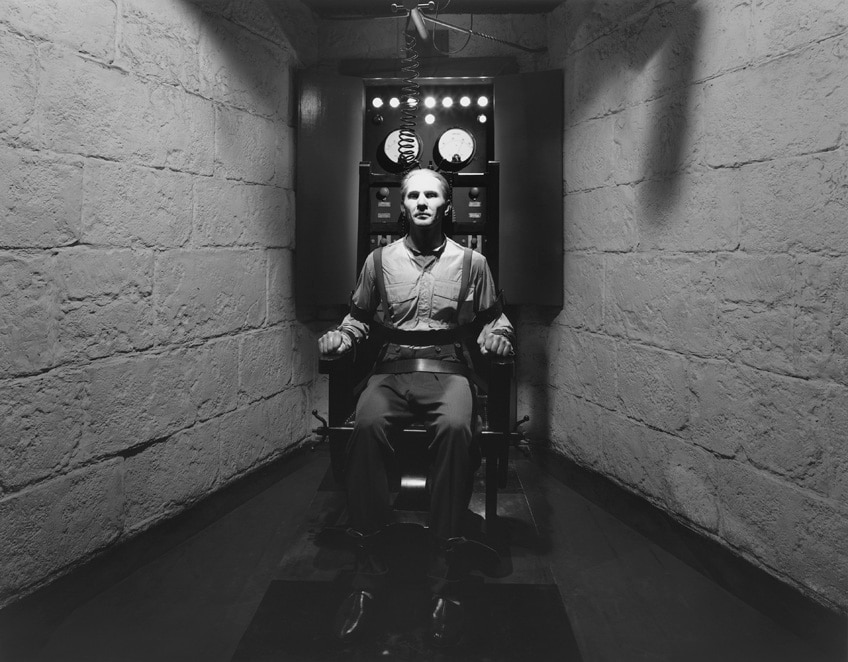

The Electric Chair, 1994

ポートレートと同じくロウ人形を被写体にしていますが、テーマは「死生観」。

マリー・アントワネット処刑に使われたギロチンの刃や電気椅子に座る死刑囚の蝋人形など、歴史的な「死」を直視させるような作品です。

「昔の人々にとって死は必ずしも恐怖一辺倒ではなかった」という杉本さんの考えのもと、現代の私たちにも死と向き合う機会を与えようとするシリーズです。

ちょっと背筋がゾクッとしますが、死を見つめる哲学的な意図が込められています。

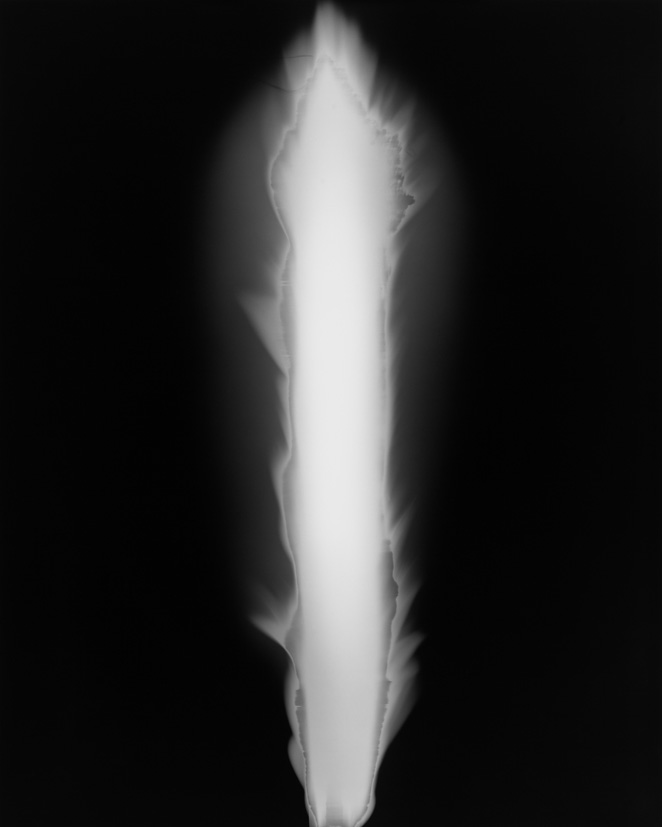

《陰翳礼讃》シリーズ(2000年)

In Praise of Shadow 980727, 1998

真っ暗な中で一本のろうそくが燃え尽きるまで撮影した写真作品です。

燃え上がる炎の軌跡が一本の帯のように写り、光と影だけのミニマルな世界が広がります。

日本の伝統的な美意識「陰翳礼讃(いんえいらいさん)」から着想を得たもので、暗がりに揺れる光の儚さをとらえたシリーズです。

《建築》シリーズ(1990年代~)

World Trade Center, 1997

世界各地のモダニズム建築(例えばル・コルビュジエやフランク・ロイド・ライトの有名建築)をあえてピンぼけで撮影した作品です。

カメラのピントを通常の∞(無限遠)よりさらに先に合わせ、建物の細部をぼかすことで、建築家が本来意図した純粋な形だけを浮かび上がらせようとしています。

装飾や細かなディテールが消え去った写真には、建築のもつ理想のフォルムだけが残り、モダニズム建築の本質を検証する試みでもあります。

「わざとピンぼけの建物写真」なんて普通は失敗作ですが、杉本さんにかかると立派なアートになるのです。

以上が杉本博司さんの主な代表作です。

それぞれ長時間露光やモノクロームといった技法上の共通点もありますが、テーマも実に多彩ですよね。

では、これらの作品群にはどんな特徴や思想が流れているのでしょうか?

作品の特徴とテーマ:時間と幻影を写しとる

Villa Mazzacorati,, Bologna, 2015

“Ie Notti Bianche “

杉本博司さんの作品全般に流れるキーワードはズバリ「時間」と「幻影(イリュージョン)」です。

写真というメディアは本来、一瞬の現実を切り取るもの。

しかし杉本さんは「一瞬」ではなく「長い時間の積み重ね」を一枚に定着させるという離れ業に挑戦しています。

例えば劇場シリーズでは2時間の映画の光を凝縮し、陰翳礼讃では一本のろうそくの生と死の時間を写し込みました。

通常の写真では見えない時間の流れそのものを可視化してしまう、この大胆な発想が杉本作品最大の特徴でしょう。

Diana, Princess of Wales, 1999

また、「写真は現実をそのまま写す」という一般の思い込みを巧みに裏切るのも特徴です。

ジオラマやポートレートでは、本物ではない模型や蝋人形をあたかも本物のように撮影し、我々の目を欺きます。

「真実らしさに満ちたこの世界で、写真が真実を写すことはない」という杉本さんの言葉もあります。

逆説的ですが、「写真は嘘をつけない」からこそ、あえて作り物の被写体で写真の嘘っぽさを表現する…そんな皮肉なアプローチが感じられます。

技法面では、大判カメラ(8×10インチ)による超高精細なモノクロ撮影と、露光時間のコントロールが重要な要素です。

すべてのシリーズにおいてモノクロームで統一しているのも特徴で、色を排除することで見る人に純粋なイメージと想像を喚起します。

広大な海の水平線も、真っ白な映画スクリーンも、モノクロだからこそ私たちはそこに自由に意味を見出せるのかもしれません。

テーマ的には「生命と死」「永遠と刹那」といった哲学的問いが底流にあります。

生物の模型に永遠の命を吹き込むジオラマ、歴史上の人物を亡霊のごとく蘇らせるポートレート、生と死の火を写す陰翳礼讃…杉本さんは人生の儚さや壮大な時間の流れを、一貫して写真という形で表現しているのです。

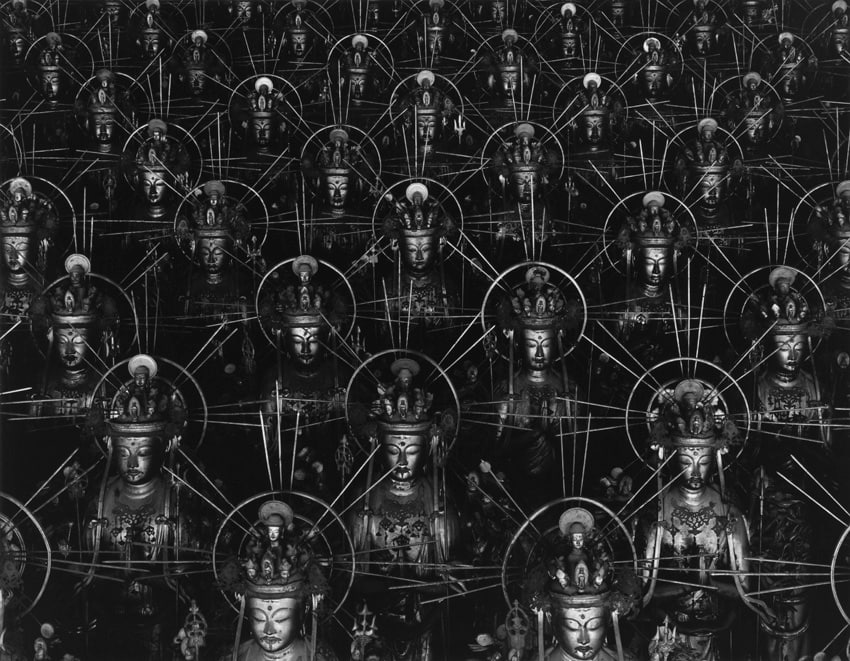

芸術活動の背景にある哲学や発想

Sea of Buddha 002, 1995

では、杉本博司さんはなぜこうした作品を生み出すのでしょう?背景にある哲学や発想を探ってみます。

杉本さんは自らを「ポストモダンを経験した、ポストモダン以前のモダニスト」なんて称したりしています。

難しい言い回しですが、要するに現代の多様な価値観を知りつつも、自分の芸術理念はモダニズム(近代主義)的な普遍性を追求する、という意味でしょう。

彼は写真術の黎明期からの伝統や倫理観を重んじつつ、同時にダダイスムやシュルレアリスムといった前衛芸術からも影響を受けています。

デュシャンの泉の器……。

特にマルセル・デュシャンが大好きだそうで、デュシャン的な発想のひねり(例えば「既成概念をひっくり返す」態度)は杉本作品にも通じるものがあります。

発想の源としてよく語られるのは「時間とは何か?」という問いです。

杉本さんは自分の作品を「Time Exposed(さらされた時間)」と呼んだこともあります。

写真をタイムカプセルに見立てて、過去から未来へのメッセージを込めているのです。

Hiroshi Sugimoto. Adriatic Sea, Gargano I. 1990

実際、海景シリーズでは太古の人類が見た海原を現代の我々に重ね合わせ、劇場シリーズでは映画という時間芸術を一枚の静止画に閉じ込めました。

こうした発想の背景には、「人類共通の風景や記憶を探りたい」という欲求があります。

杉本さんは「人類が最初に見た風景は海ではないか?」「最初に海を見た人は何を感じただろう?」と問いかけ、誰もが持つ普遍的な記憶のイメージを写真で掘り起こそうとしています。

さらに東洋と西洋、伝統と現代の融合も彼の哲学の柱です。

幼少より茶道や能など日本の古典文化にも親しんだ杉本さんは、それらを現代アートの文脈に巧みに取り入れます。

過去の文化財と自身の作品をコラボレーションさせる試みも行っており、「本歌取り」(古い名作の一部を引用し新作を作る和歌の手法)を現代美術に応用していると評価されています。

杉本さんの発想には、歴史への深い造詣とリスペクトが土台にあるのです。

要するに杉本博司さんの哲学は、「写真を通じて時間と真実の本質に迫る」こと。

そのために古今東西の知恵を総動員し、ユーモアとウィットを交えて作品づくりをしている、と言えるでしょう。

おもしろエピソード・意外な一面あれこれ

さて、哲学的なお話の後は、杉本博司さんの人間的な一面やエピソードにも触れてみましょう。

天才アーティストにも意外とユニークな素顔があります。

front view over the worship hall to the main sanctuary

直島の護王神社(ごおうじんじゃ)を杉本博司さんが再建した際の写真。

写真家なのに神社建築まで手がけるとは驚きです。

実は杉本さん、香川県・直島の小さな神社「護王神社」の地下石室やガラス階段の設計にも関わっています。

写真はその社殿で、伝統的なたたずまいの中に現代的な要素(地下へ続くガラスの階段など)が融合した不思議な空間です。

「神社までデザインしちゃう写真家」なんて、なかなかいませんよね。

映画館で瞑想?

Tri-City Drive-In, San Bernardino, 1993

長時間露光の《劇場》シリーズでは映画一本分シャッターを開けっぱなしにしますが、その間杉本さんは何をしているのでしょう?

実は上映中の映画は見ずに客席で瞑想しているらしいです。

映画館のふかふかシートで瞑想…なんだかうっかり寝てしまいそうですが、杉本さんいわく「観客の記憶も一緒に写し取っている」つもりなのだとか。

確かに写真には観客は写らないのに人の気配が感じられる気がする?かもしれません。

MoMA太鼓判の新人

Past Presence 057, 2014

The Empire of Light, II, Réne Magritte

ニューヨークで無名の若者だった杉本さんが、MoMAに飛び込みで売り込みをかけたところ、担当キュレーターに高く評価されました。

若手アーティストがMoMAに直接作品を持ち込んで評価されるのは非常に珍しいことですが、杉本さんの写真にはそれを可能にする新鮮さと独自の完成度がありました。

この出来事は、杉本さんのキャリアにおける重要な転機となりました。

古美術コレクターの顔

古美術商をしていたことからも分かるように、杉本さんは相当な骨董マニアです。

特に茶器や掛け軸、日本や東洋の伝統的な美術工芸品を中心に収集しており、自ら設立した江之浦測候所にもそれらを展示しています。

これらの収集品は杉本さん自身の作品制作や創作のインスピレーション源となり、彼の芸術活動を支える重要な要素となっています。

オペラ座で能を演出

©Ann Ray / OnP

At the Hawk’s Well, Palais Garnier, Paris. 2019

写真以外にもマルチな活躍を見せる杉本さん。

2019年にはパリ・オペラ座のガルニエ宮で、能楽に着想を得た舞台作品「鷹の井戸」の演出を手がけました。

フランスの荘厳な劇場で日本の伝統芸能を披露するという大胆な試みです。

舞台美術から衣装、演出まで関わる様子は、さながら総合芸術プロデューサー! 杉本さんの守備範囲はどこまで広がるのでしょう?

これらのエピソードから見えてくるのは、杉本博司さんの好奇心旺盛で枠にとらわれない人格です。

アートのためなら自ら骨董商にも建築家にも舞台演出家にもなってしまう柔軟さと行動力。

そしてどこか茶目っ気のあるこだわりぶりが、とても魅力的ですよね。

おわりに:杉本博司ワールドへようこそ

Opticks 008, 2018

杉本博司さんは、「時間」「歴史」「記憶」といった壮大なテーマに真正面から挑みつつ、ユニークな発想と美意識で私たちを驚かせてくれる稀有なアーティストです。

作品自体は静かでモノクロームな世界ですが、その背後には少年のような好奇心と哲学者のような思索が詰まっています。

もしまだ杉本博司ワールドを体験したことがなければ、美術館やギャラリーで実物を見てみてください。

きっと写真というメディアの奥深さに驚き、「時間旅行」をしたような不思議な感覚を味わえることでしょう。

笑いと発見に満ちた杉本博司の世界へ、ぜひ一度足を踏み入れてみてください!