こんにちは!

今回は、シモン・ヴーエについてです。

早速見ていきましょう!

シモン・ヴーエ(1590-1649)

シモン・ヴーエ《自画像》1626年

シモン・ヴーエは、イタリアで流行していたバロック絵画のスタイルをフランスに持ち帰り、広めたパイオニア的な画家です。

絵描きの家に生まれた

シモン・ヴーエは、1950年にパリで生まれました。

シモン・ヴーエ《オーバン・ヴーエと推定される肖像》1626年

父親も画家で、ヴーエの弟オーバンものちに画家になりました。

さらに言うと、シモン・ヴーエの妻も息子も孫も画家です。画家一族。

父親から絵を学び、彼はなんと14歳でイギリスに渡り肖像画の腕を振るいました。

その後も1611年にはフランス大使に随行してオスマン帝国(現在のトルコ)へ、さらにイタリア各地へと旅を重ねます。

初期のカラヴァッジョ風の作風

シモン・ヴーエ《ギターを弾く女性》1618年頃

ローマでは画才が開花し、当時最新のバロック様式を次々に吸収しました。

カラヴァッジョ風の強烈な明暗表現やルネサンス絵画のエッセンスを研究し、自分のものにしていったのです。

シモン・ヴーエ《アルテミジア・ジェンティレスキの肖像》1622-1626年

ローマ滞在中は画家仲間のアルテミジア・ジェンティレスキとも交流がありました。

1624年には名誉あるローマの画家アカデミー(聖ルカアカデミー)の会長に選ばれるほどの人気者になりました。

とびきりの美女と結婚

シモン・ヴーエ《マグダラのマリアに扮した画家の妻ヴァージニア・ダ・ヴェッツォ》1627年頃

1626年に結婚しました。妻のヴァージニア・ダ・ヴェッツォも画家で、「とびきりの美女」と評判だったそう。

彼女はヴーエの宗教画で聖母マリアや女聖人のモデルも務めていたといわれており、公私ともにヴーエを支えたようです。

ヴァージニア・ダ・ヴェッツォ《ユディト》1624-1626年頃

妻ヴァージニア・ダ・ヴェッツォが描いた絵↑

シモン・ヴーエ《アンジェリック・ヴーエの肖像(半身像、正面、手に鳩を抱えて)》1632-1635年

娘の肖像画も残しています。

フランス宮廷画家としての活躍

シモン・ヴーエ《若さと美に打ち負かされる時間の翁》1627年

1627年、ヴーエはルイ13世から召還命令を受けてフランスに帰国します。

シモン・ヴーエ《フランスとナバラを象徴する二人の女性像に囲まれたルイ13世》1636-1638年

凱旋帰国した彼はすぐさま「国王第一の画家(首席宮廷画家)」に任命され、ルーヴル宮に住まいとアトリエを与えられるVIP待遇となりました。

シモン・ヴーエ《ロトとその娘たち》1633年

以後、王室や富裕な貴族の依頼で宗教画や神話画、天井画などを量産し、当時のフランス美術界のトップに君臨します。

ヴーエのアトリエはさながら絵画学校のように賑わい、弟子たちが次々と育っていきました。

のちにヴェルサイユ宮殿を手掛けるシャルル・ルブランもその一人です。

シモン・ヴーエ《富の寓意》1638-1640年

そんな中、1640年にはもう一人の天才画家ニコラ・プッサンがローマから招かれ、一時期パリでヴーエのライバルとなります。

彼も首席宮廷画家に任命されました。しかし約2年でローマに帰国しています。

シモン・ヴーエ《幼子イエスの神殿奉献》1641年

ということで、ヴーエの宮廷画家としての地位はその後も安泰でした。

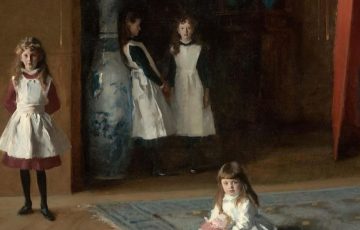

シモン・ヴーエ《聖母被昇天》1644年

空へ引き上げられる聖母マリアを中心に、周囲で驚く使徒たちや飛び交う天使たちが躍動感たっぷりに描かれています。

ヴーエはフランス帰国後、かつての暗い明暗スタイルを離れ、ティツィアーノのような明るい色彩と壮麗な構図へと作風をシフトさせました。

この作品でも淡い光と色彩で劇的な場面を演出しており、後のロココ絵画を先取りしたような優美さも感じられます。

宗教画以外にも、ヴーエは寓意(アレゴリー)や神話を題材にした作品を多く手がけました。

シモン・ヴーエ《妹の子どもを甦らせる聖フランソワ・ド・ポール》1648年

宮廷画家として順風満帆だったヴーエでしたが、弟子のルブランが設立に関わった王立美術アカデミー(1648年創立)からは外されてしまった、なんてこともありました。

ヴーエは当時停滞気味だったフランス絵画界に最新流行のイタリア美術をもたらし、魅力的な作品を量産するとともに後進の育成にも尽力しました。

1649年に59歳で亡くなりますが、その後も弟子たちが彼の様式を受け継ぎ、フランス美術はバロックから古典主義、さらにはロココへと発展していきます。