こんにちは!

今回は、マグリットと『ファントマ』についてです。

早速見ていきましょう!

マグリットとファントマ

映画好き、ファントマ大好き

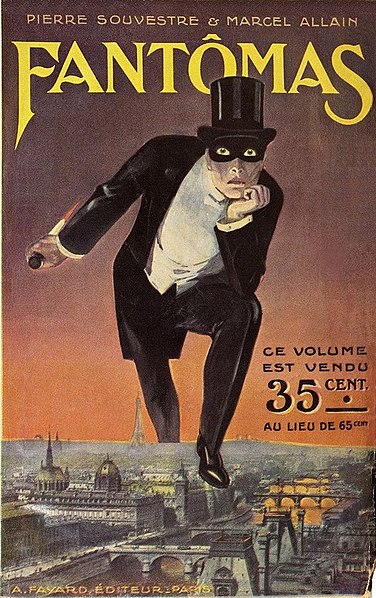

匿名画家によるファントマ第1巻(1911)の表紙

パリで初めて商業映画が公開されたのは、マグリットが生まれる3年前の1895年末のことでした。

映画好きのマグリット少年は、映画『ファントマ』が大大大好きでした。

『ファントマ」は、フランスのピエール・スーヴェストルとマルセル・アランが執筆した天才的な犯罪者を主人公とする探偵小説シリーズで、1911年から刊行され、爆発的な人気を誇りました。

神出鬼没、正体不明の怪盗ファントマの超人的活躍は、人々を虜にしました。

当時、映画黎明期ということもあり、映画は大ヒットしました。

みんなファントマが大好き

彼が15歳の1913年から1914年にかけて、ルイ・フイヤード監督の『ファントマ』シリーズが5作製作されました。

ルネ・ナヴァール演じる怪盗ファントマは、多くの人を魅了しました。

マグリットだけでなく、詩人アポリネール(マリー・ローランサンの元カレ)、マックス・ジャコブ(ピカソと仲良し)も影響を受けました。

詩人ロベール・デスノス(彼の妻は藤田嗣治の元妻)は、「ファントマ大哀歌」というバラードまで書いて褒め称えました。

マグリットもファントマに賛辞を捧げたテキストと、ニック・カーター(アメリカの探偵小説シリーズの主人公) を、それぞれ執筆しています。

シュールな映像

ゴーモン社フイヤード監督による最初の映画化(1913)のポスター

映画のポスターは検閲を回避するために、単行本表紙の血の付いた短剣は描かれていません。

初期の映画は、撮影途中でカメラを置いたまま休憩し、再び撮影を続け、あとで映写して見てみるという流れだったので、主役の上着が一瞬にして変わったり、犬が突然画面に現われたりすることも多々ありました。

このような失敗はすぐ、映画特有のトリック表現に利用されるようになりました。

一区切りさせたいときや、視点の異なる複数のカットを組み合わせるモンタージュなどによって摩訶不思議な場面を作ることが可能になりました。

そして、この新しい表現方法をふんだんに駆使できるような台本が選ばれました。

これらはマグリット少年の想像力をとても刺激しました。

このときすでに、現象と本質、機能と姿の関連性への疑問が、マグリットの心の中に芽生えていたのかもしれません。

マグリットが描いたファントマ

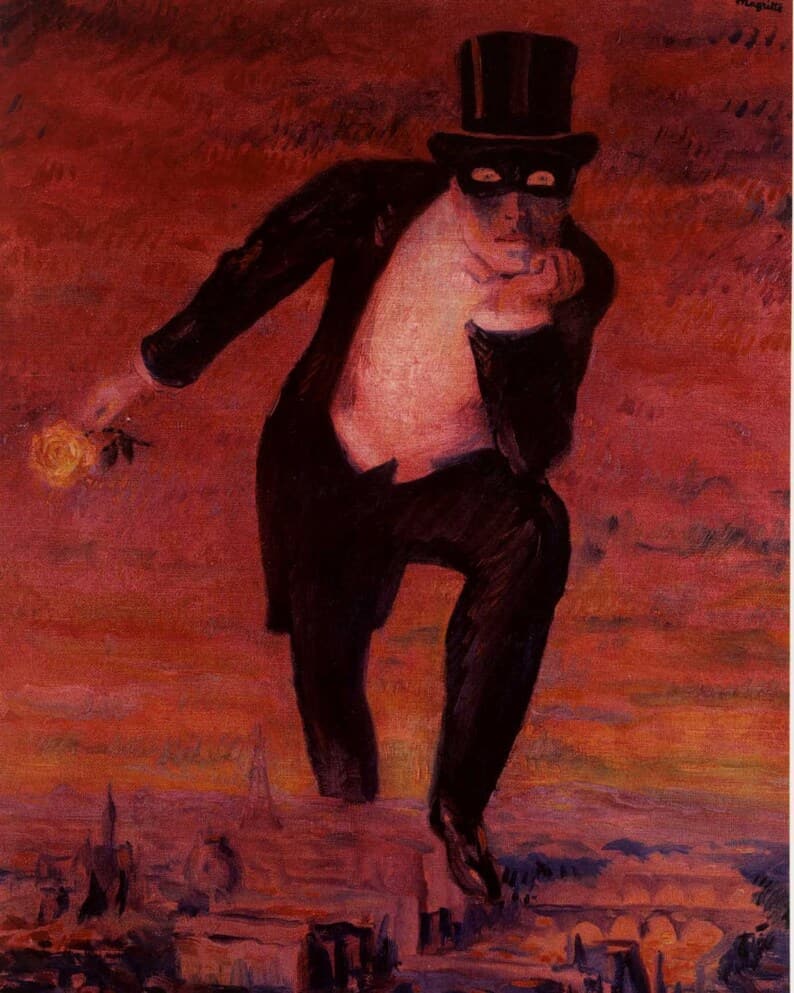

ルネ・マグリット《炎の帰還》1943年

後年、マグリットは、『ファントマ』 第1作の表紙や映画ポスターを元に上の作品を制作しています。

短剣をバラの花に変更し、ルノワール風のタッチで描いています。

このファントマの顔と左手の部分だけを煉瓦の壁の上に重ねて《野蛮人》という作品を1927年に描きました。

その絵は友人メセンスが経営するロンドンの画廊が所有していましたが、1940年秋のドイツ軍による空襲で焼失しました。

その3年後、ますます戦局が悪化する中、ドイツ占領下のブリュッセルで描いたのが《炎の帰還》です。

ルネ・マグリット《脅かされた殺人者》1927年

この絵でも、両脇で隠れている捕縛者たちのイメージを、映画『ファントマ』から借りています。

ルネ・マグリット《海から来た男》1927年

また、上の絵や下の絵に登場する全身黒ずくめの怪人は、映画『ファントマ』や、同じフイヤード監督による『吸血ギャング団』でミュジドラが演じた女怪盗イルマ・ヴェップのイメージが重ねられています。

ルネ・マグリット《女盗賊》1927年

「レ・ヴァンピール」は「吸血鬼」という意味です。

この女性が女怪盗イルマ・ヴェップです。

ファントマやイルマ・ヴェップは、変幻自在で何にでも変身することができ、誰一人その正体を知らないことから、何者でもあり何者でもない「無」のキャラクターです。

目に見えるものが真実とは限らないという構造に、マグリットは強く惹かれたのかもしれません。

仮名で冒険小説を書いた

マグリットは少年時代に、ランギ探偵の仮名で冒険小説を書いたことがありました。

ランギ(Renghis) は、彼の名前(ルネ・フランソワ・ギラン・マグリット) René と Ghislain を合わせて縮めたものです。

残念ながらこの原稿は残っていません。