こんにちは!

今回は、レオナルド・ダ・ヴィンチの《女性の肖像(誤って「ラ・ベル・フェロニエール(美しきフェロニエール)」として知られる)》を解説します。

2026年9月9日〜東京の国立新美術館でルーヴル美術館展「ルーヴル美術館展 ルネサンス」が開催されます!そこになんと!この作品が来ます!巡回はありません。

目次

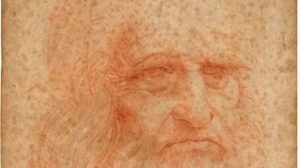

女性の肖像(誤って「ラ・ベル・フェロニエール(美しきフェロニエール)」として知られる)

レオナルド・ダ・ヴィンチ《女性の肖像(誤って「ラ・ベル・フェロニエール(美しきフェロニエール)」として知られる)》1490–1497年頃

ポイントは3つです。通称は実は誤りであること、モデルの人名は確定していないこと、そしてルーヴルで見られる作品であること。

大きさは約63×45センチと小さめの作品です。

なぜ「美しきフェロニエール」という呼び名は誤りなの?

作者不詳《女性の肖像(通称「ラ・ベル・フェロニエール」)》1500〜1510年

もともと「美しきフェロニエール(ラ・ベル・フェロニエール)」という呼び名は、ルーヴルにある別の小さな横顔の女性肖像↑につけられていたものです。

19世紀に呼び名が取り違えられ、このダ・ヴィンチの絵の通称として広まってしまいました。

なのでルーヴルは作品名に「誤ってそう呼ばれる」と明記しています。

額の飾りと名前の関係は?

フェロニエールは、額の中央に小さな飾りを置く細い帯(ヘッドバンド)の呼び名として、のちに一般的な言葉になりました。

この絵の女性も額に細い帯を付けていますが、だからといって本作の通称が正しいわけではありません。呼び名の混同(19世紀)と、装飾の一般名は別の話です。

モデルはだれ?(結論:確定していない)

ジョヴァンニ・アンブロージョ・デ・プレディス《貴婦人の肖像》1455-1508年

よく名前が挙がるのは、ミラノ公ルドヴィーコ・スフォルツァの側近女性たちです。

たとえばルクレツィア・クリヴェッリ、公妃ベアトリーチェ・デステ、ナポリ王女イザベッラ・ダラゴーナなど。

ただし決定的な資料はありません。

ルーヴルの説明でも「モデルは未詳」とされています。

一部ではクリヴェッリ説が有力と紹介されますが、最終的な断定には至っていません。

上の絵はベアトリーチェ・デステがモデルだろうと言われていた絵↑です(近年その説が微妙な感じになってきていますが)。

どう見ると楽しい?見どころを紹介

視線と顔の向き

体は左向き、顔だけがくるっと振り返るポーズ。こちらを見つめる寸前で視線をほんの少し外し、張りつめた空気をつくります。

赤い衣の色が頬にふわっと返る描写

画面をよく見ると、衣服の赤が頬や顎の縁にほんのり映り込んで、肌の影に溶け込んでいます。

これは衣服の色が顔に反射する「返り光」の表現で、レオナルドがとりわけ巧みに使った手法です。

人物と背景・衣服の色調がなめらかにつながり、硬い輪郭線を使わずに立体感と空気感が立ち上がります。

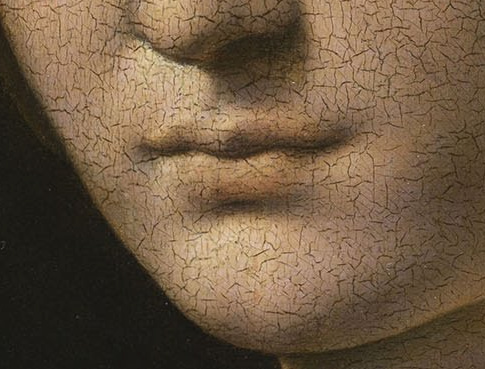

口元・鼻下のつくりに見えるレオナルドらしさ

胸もとと肌の境目に見えるにじみ、下唇の口角まわりの筋肉の張り、鼻の下の影の置き方など、顔の局所にはレオナルドらしい解剖学的な観察が表れています。

とくに、薄い絵具の層を何度も重ねて立体を起こすやり方は、モナ・リザにも通じるものです。

実際、近年の科学調査(高精細撮影やX線・蛍光分析など)でも、こうした薄層の積み重ねが確認されています。

暗い背景

背景に余計なものを置かないため、女性の存在感が前に出ます。ルーヴルの解説でも、ダ・ヴィンチがミラノ在勤期に好んだやり方だとされています。

手前の縁(手すりのような水平線)

観客と女性の間に一歩ぶんの距離をつくる装置。上品な「間」が生まれ、沈黙や自尊の印象が強まります。

流行のファッション(ロンバルディア流の宮廷ファッション)

当時のミラノでは、スペイン風の要素を取り入れた服装が流行していました。

中央分けで平たく抑えた髪を小さな帽子状のネットでまとめています。

額に細い帯をかけ、中央に小さな宝石を留めています。

赤系の胴衣、取り外し式の袖、胸元を横切る帯や飾り紐、スリットからのぞく白い肌着。

レオナルド・ダ・ヴィンチ《白貂を抱く貴婦人》1490年頃

同じミラノ時代のダ・ヴィンチの肖像(たとえば白貂を抱く貴婦人)とも通い合う装いです。

材料の話:なぜ板は「クルミ」なの?

イタリアでも地方によって好まれる板材が違いました。

フィレンツェなど中部ではポプラが多いのに対し、北イタリア(ロンバルディア)ではクルミがよく使われます。

ミラノで活動していた当時のダ・ヴィンチが、地元で手に入りやすく、絵具ののりが良いクルミを選んだのは自然なことです。

《白貂を抱く貴婦人》もクルミ板です。

保存と調査(2014〜2015年、ルーヴルと保存研究機関)

ルーヴルと文化財研究修復センターが、作品の状態を詳しく調べました。

最新のカメラ、X線、赤外線、元素の分布が分かる撮影など、絵を傷つけない方法でチェックし、どの部分が弱っているか、どのくらい光に弱いか、といったことを数値で把握しています。

顎のごく一部に薄く擦れたように見えるところがある、などの所見は報告されていますが、これは長い歴史のなかで起きやすい範囲のもので、作品全体が深刻に劣化しているという意味ではありません。

目的は「むやみに直す」ことではなく、「今後も安全に見せるための基準づくり」です。

本当にダ・ヴィンチの作品なの?

過去には

・20世紀には「工房の手が入っている」「弟子が主に描いたのでは」という見方が何度も出ました。名前としてはボルトラッフィオやアンブロージョ・デ・プレディスがよく挙がり、仕上げのむらに見える部分や来歴の空白などが根拠として取り沙汰されました。

現在は

・ルーヴル美術館はダ・ヴィンチ本人の作品として公開・解説しています。

・2010年代の大規模なダ・ヴィンチ展でも、主要な肖像作の一つとして扱われるのが一般的です。

・2014〜2015年の保存と科学調査で、絵の層構造やスフマートのかけ方がダ・ヴィンチの技法とよく合うことが確認され、現在の帰属判断を後押ししています。

結論

・作者の帰属は現在はダ・ヴィンチ本人ということになっています。

来歴の要点(わかる範囲で)

17世紀半ばにはフランス王室の所蔵目録に記録があり、その後、王室・王冠コレクションを経てルーヴルに至りました。

なお、昔の記録では、もともと「ラ・ベル・フェロニエール」と呼ばれていた別の小さな横顔の女性肖像と、このダ・ヴィンチの肖像は区別されていました。

19世紀に呼び名が取り違えられて、現在の通称がこの絵に定着した、という整理です。

似た作品やコピーってあるの?

レオナルド・ダ・ヴィンチの追随者《女性の肖像(通称 ラ・ベル・フェロニエール)》おそらく1750 年以前

20世紀に真贋騒動で話題になった別の作例↑(現在は「ダ・ヴィンチの追随者による作品」と見なされることが多い)があります。

作者不詳《レオナルド・ダ・ヴィンチ「ラ・ベル・フェロニエール」に基づく模写》19世紀

ほかにも19世紀の模写などがシャンベリ美術館に残っています↑。

まとめ

この肖像は、名前の混乱やモデル未詳といった謎を抱えつつも、こちらに向き直る一瞬の身振り、合うようで合わない視線、暗い背景と繊細な装いによって、見ている私たちの前に静かな緊張を生み出します。

要点を押さえて鑑賞すると、作品の「見え方」と「背景」がすっきりつながって、いっそう楽しめます。