こんにちは!

今回は、バロック時代に活躍したイタリアの女性画家アルテミジア・ジェンティレスキについてです。

早速見ていきましょう!

目次

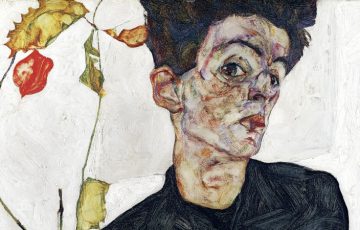

アルテミジア・ジェンティレスキ(1593-1654年)

アルテミジア・ジェンティレスキ《絵画の寓意としての自画像》1625-1626年

アルテミジア・ジェンティレスキは、17世紀バロック期に活躍したイタリアの女性画家です。

男性優位の時代にあって稀有な存在で、生涯で40年以上にわたりヨーロッパ各地の宮廷で名声を博しました。

フィレンツェの美術家アカデミーには女性で初めて正式会員となり、その卓越した才能と強い意志で同時代の君主たちをも魅了したと言われます。

彼女の人生は決して平坦ではありませんでしたが、その経験を糧にした力強い作品の数々と、女性ならではの視点が評価され、現在ではバロックを代表する画家の一人として認められています。

父も画家

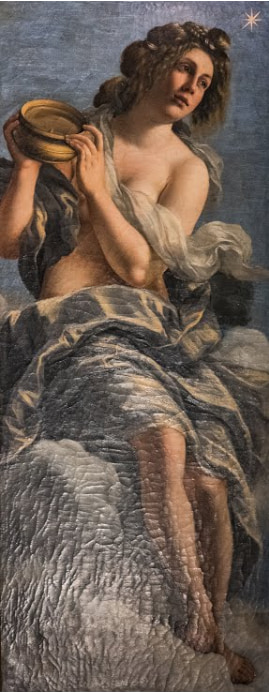

オラツィオ・ジェンティレスキ《巫女(シビュラ)に扮した若い女性の肖像》1620年

アルテミジアは1593年、ローマで画家オラツィオ・ジェンティレスキの娘として生まれました。

上の絵は父オラツィオが、アルテミジアをモデルに描いたとも言われている絵↑です。

幼い頃から父の工房で絵画を学び、抜群の才能を示します。

10代で大人顔負けのクオリティー

アルテミジア・ジェンティレスキ《スザンナと長老たち》1610年

17歳のときに最初の署名入りの作品である《スザンナと長老たち》↑を描き上げています。

その年齢にしては驚くほどの完成度で、後年高く評価されることとなります。

アルテミジア・ジェンティレスキ《聖母子》1609-1610年

しかしその直後、彼女の人生に暗い影が落ちました。

父の同僚からのレイプ被害

アルテミジア・ジェンティレスキ《ホロフェルネスの首を斬るユディト》1610年

1611年、父の同僚画家アゴスティーノ・タッシによってアルテミジアは性的暴行を受け、翌年この事件は法廷闘争に発展します。

彼女は17歳にして勇気を持って加害者を告発し、裁判で証言しました。

当時の裁判では証言の信憑性を確かめるため被害者に拷問が加えられる慣習があり、アルテミジアも指に縄を巻かれる拷問に耐えながら「それでも事実です」と訴えたことが裁判記録にも残っています。

裁判の結果、加害者のタッシには有罪判決が下され、懲役刑とローマからの追放が言い渡されましたが、処罰は短期間で終わり、実質的には軽いものでした。

事件の影響で家族の名誉が傷つくことを恐れた父オラツィオは、アルテミジアを別の画家ピエラントニオ・スティアッテージと結婚させる道を選び、彼女はローマを離れてフィレンツェへ移ることになりました。

この苦難を機にローマを去った彼女は、夫と共にフィレンツェへと移り住むことになります。

メディチ家の宮廷画家&史上初のアカデミー女性会員

アルテミジア・ジェンティレスキ《ダナエ》1612年頃

フィレンツェに移ったアルテミジアは才能を開花させ、メディチ家の宮廷画家として成功への道を歩み始めます。特にメディチ家のコジモ2世、クリスティーナ大公妃が彼女のことを気に入っていました。

女性画家への風当たりが強い時代でしたが、彼女は持ち前の技量で周囲を納得させ、ついに1616年、フィレンツェの美術家アカデミーに史上初の女性会員として迎えられました。

ミケランジェロの甥孫やガリレオら知識人との交流

正式な教育を受ける機会がなかった彼女ですが、自力で読み書きを習得し、知識人や芸術家たちとの交流を通じて教養と人脈を広げていきます。

アルテミジア・ジェンティレスキ《芸術への傾向》1615-1616年

なかでも、ルネサンスの巨匠ミケランジェロの甥孫であり詩人・文化人でもあったミケランジェロ・ブオナローティ・イル・ジョーヴァネからは、フィレンツェのカーサ・ブオナローティ天井画装飾の一部↑を依頼されるなど、芸術的な関係が築かれました。

さらに、天文学者ガリレオ・ガリレイとの書簡のやりとりも残っています。

こうした当時の知識人たちとの交流から、彼女の教養人としての側面が見て取れます。

女性が描く「女性像」

フィレンツェ時代には次々と大作を手掛け、宮廷や貴族からの注文も舞い込みました。

彼女の作品は、当時一般的だった女性像の描き方とは一線を画しています。

アルテミジア・ジェンティレスキ《タルクィニウスとローマのルクレツィア》1620-1650年

題材の多くは聖書や古代の物語から取られていますが、そこに描かれるヒロイン達(ユディト、スザンナ、クレオパトラ、ルクレツィア等)には彼女ならではの感受性と真実味が備わっていると評価されます。

特に女性の強さや情熱、時に脆さまでもが巧みに表現され、観る者を物語の中に引き込む語り手としての才能が光ります。

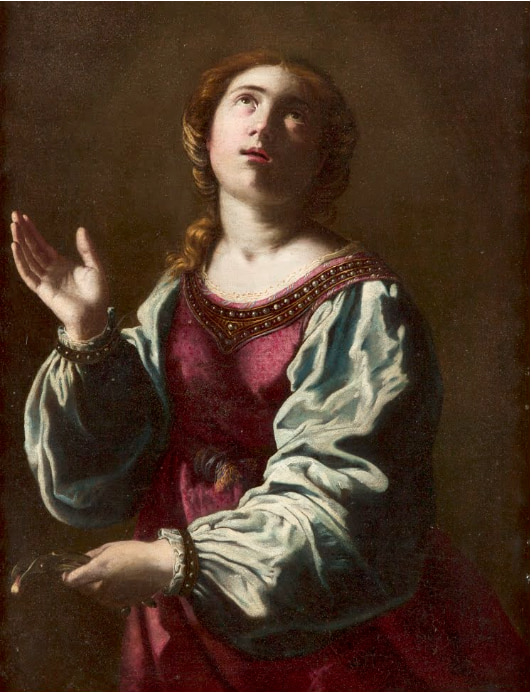

アルテミジア・ジェンティレスキ《聖カタリナに扮した自画像》1615-1617年頃

1610年代半ばには、自らをモデルにした聖女や音楽家の自画像などを描いています。

こうした作品は自己アピールにもなり、彼女が当時いかに評価されていたかを物語ります。

代表作のユディトとホロフェルネスの絵の逸話

アルテミジア・ジェンティレスキ《ユディトとその侍女》1618-1619年

アルテミジアが描いた、ユディトがホロフェルネスを斬首する場面は、彼女の代表作のひとつとして知られています。

アルテミジア・ジェンティレスキ《ホロフェルネスの首を斬るユディト》1620年頃

この作品には複数のバージョンがあり、そのうちフィレンツェのウフィツィ美術館に所蔵されているもの↑は、トスカーナ大公コジモ2世・デ・メディチの依頼だったと言われています(正確にはわかっていません)。

この絵について、報酬の支払いが遅れたという逸話や、友人であった天文学者ガリレオ・ガリレイがその支払いを後押ししたとする説も一部に見られますが、こちらも伝承的な要素が強く、史料による裏付けは十分ではありません。

アルテミジア・ジェンティレスキ《ユディトとその侍女》1623-1625年

この頃、アルテミジアは5人の子を出産し、そのうち4人が幼少期に相次いで亡くす不幸にも見舞われましたが、それでも筆を置くことなく製作に打ち込み続けました。

ローマでの画家シモン・ヴーエらとの交流

アルテミジア・ジェンティレスキ《アハシュエロス王の前に立つエステル》1620年代

1620年頃、アルテミジアは一時的にローマに戻りました。

ローマでは、フランス人画家シモン・ヴーエと出会い、彼が描いた彼女の肖像画も残っています(↓の記事内で紹介しています)。

また、学者でありコレクターとしても知られるカッシアーノ・ダル・ポッツォら知識人との交流も生まれました。

ダル・ポッツォは彼女のパトロンとなり、知識人とのつながりはアルテミジアの制作活動を支える重要な後ろ盾となっていきます。

フェリペ4世も彼女の絵を欲しがった

アルテミジア・ジェンティレスキ《悔悛するマグダラのマリア》1625-1626年

その後アルテミジアはヴェネツィアを経て1630年頃にナポリへ移住し、ナポリでも活発に制作活動を続けました。

スペイン統治下のナポリでは国外からの パトロンとも繋がりが生まれ、シチリアのコレクターであるアントニオ・ルッフォやスペイン王フィリペ4世までも彼女の顧客に名を連ねています。

アルテミジアは自身の才能に見合った待遇を強く求める人でもあり、ルッフォとの手紙の中で「私と組めば損はありません。貴方様は“女性の中にシーザーの精神”を見出すでしょう」とまで綴っています。

シーザーは、軍事・政治・カリスマ、全部そろったローマの最強英雄です。

この言葉からは、自身の芸術に対する誇りと当時の女性としては異例の自己主張の強さがうかがえます。

父と一緒に働くが…

1638年にはイングランド国王チャールズ1世の招きでロンドンに渡り、父オラツィオと共に王室の仕事に携わりました。

ロンドン滞在中、1939年に父が急逝するという悲劇もありましたが、アルテミジアはイギリス宮廷でしばらく制作を続けています。

自分の腕前は作品が証明する

アルテミジア・ジェンティレスキ《絵画の寓意としての自画像》1625-1626年

上の絵は、まさにこのロンドン滞在期に描かれた作品でした。

自身を「絵画の女神(ラ・ピットゥーラ)」に見立てて表現した大胆な自画像です。

17世紀当時、「絵画」という概念は女性に擬人化されることが多く、伝統的に「絵画の寓意」は女性像として描かれてきました。

しかし実際にそれを女性画家自身が体現した例は極めて珍しく、アルテミジアはここで己の姿をもって絵画そのものを象徴させるという前代未聞の試みに挑んでいます。

キャンバスに向かって集中している横顔、躍動感ある構図、輝く絹の衣装の質感など、いずれも高度な技巧で描かれており、彼女の円熟した自信と誇りが感じられます。

おそらく1638年以降イングランド王室に仕えていた頃に制作されたもので、ロンドンで現存する唯一のアルテミジア作品と考えられています。

王侯貴族の肖像画が主流だった当時のイギリスで、女性芸術家がこのような寓意画を遺したことは特筆すべき出来事です。

また、本作は美術史的にも意義深く、後世の女性画家たちにとってひとつの象徴的な先例となりました。

アルテミジア自身、この頃シチリアのパトロンに宛てた手紙の中で「作品はそれ自体で語るでしょう(自分の腕前は作品が証明する)」と述べています。

アルテミジア・ジェンティレスキ《聖アポロニア》1642-1644年

その言葉通り、彼女は作品を通じて自身の存在価値を雄弁に語り、男性社会の中で画家として確固たる地位を築き上げたのです。

ナポリで最後まで作品を作り続けた

アルテミジア・ジェンティレスキ《ユディトとその侍女》1645-1650年

しかしイングランドでの厚遇には満足できなかったようで、1640年頃までにはナポリへ戻りました。

以降ナポリにアトリエを構え、晩年まで精力的に制作と弟子の指導を行ったとされています。

アルテミジアの正確な没年については資料に揺れがあり、1652年から1656年の間にナポリで亡くなったと考えられています。

彼女の死後、その名声は次第に薄れていきましたが、20世紀に入ってから再評価が進み、今ではその功績が広く知られるところとなりました。

伝記映画や小説、舞台作品などで彼女の波乱の生涯が題材にされることも多く、現代の視点から見ても特別な存在感を放つ画家です。