こんにちは!

東京駅にある東京ステーションギャラリーで開催中の「藤田嗣治 絵画と写真」展に行ってきました。

目次

藤田嗣治 絵画と写真

おしゃれ番長、藤田嗣治のイケイケフォト大集合展覧会でした〜!

チケットの価格と入手方法

一般1,500円、高・大学生1,300円、中学生以下無料です。

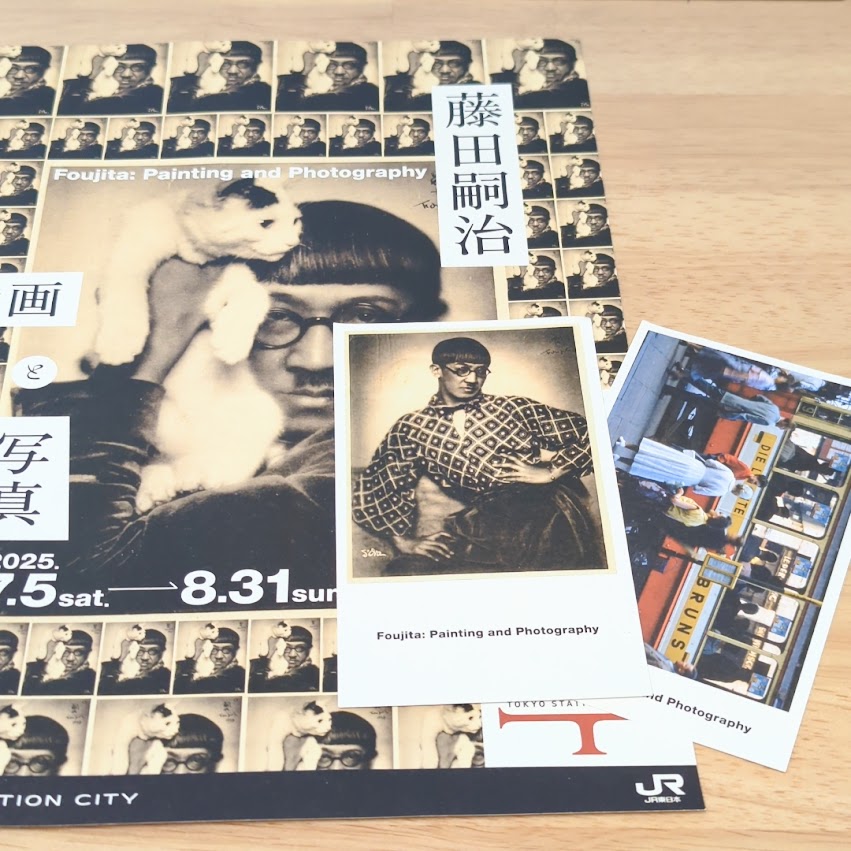

チケットの絵柄はランダムです↑

詳しくはこちら

ロッカー

展覧会入場口の近くにコイン不要の無料ロッカーがあります。

音声ガイド

ありません。

写真撮影

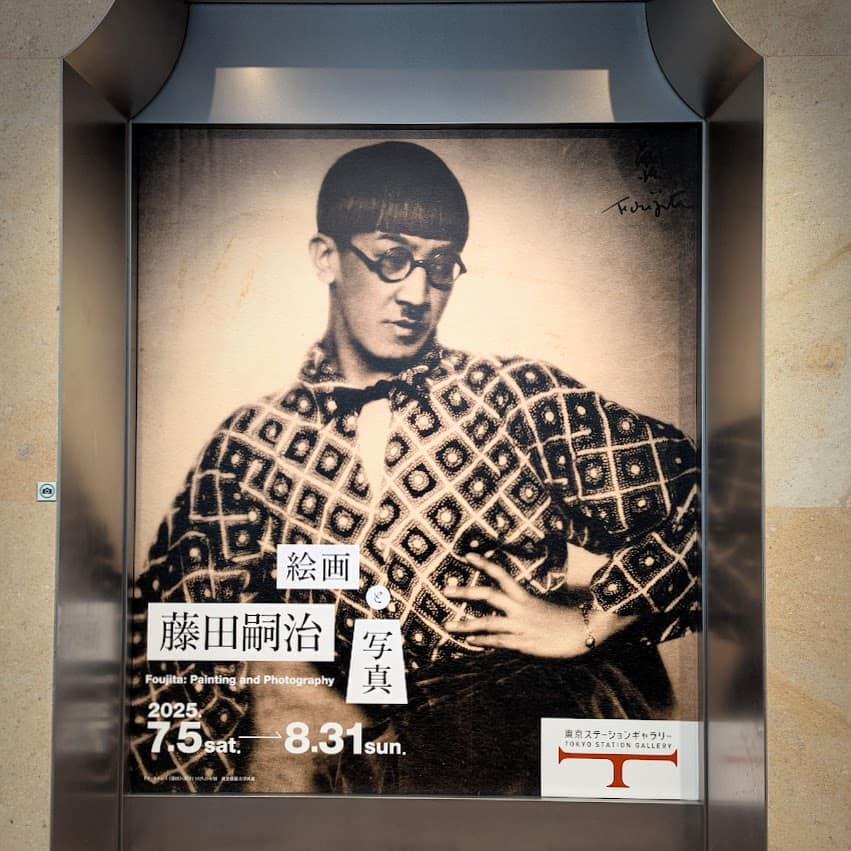

館内は撮影不可です。出口の通路にフォトスポットがあります↑↓

混雑

休日の12時頃行きましたが、ほどほどの人の数でとっても見やすかったです。

絵画と写真、その両方で世界に愛されたフジタ

藤田嗣治ってどんな人↓

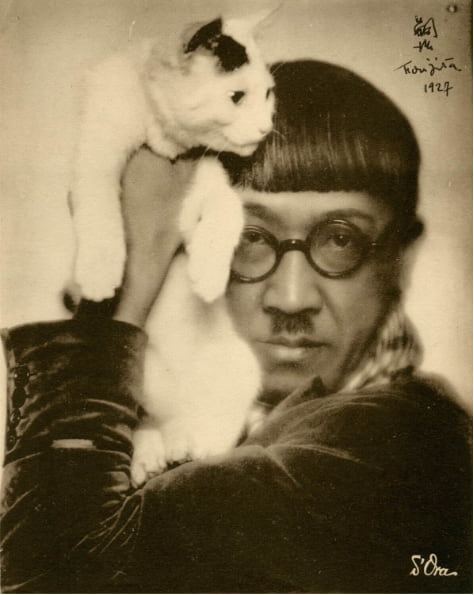

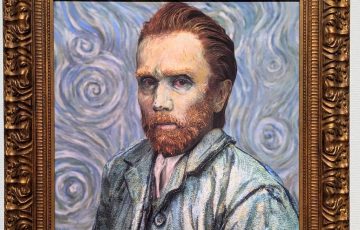

ドラ・カルムス《藤田》1927年 東京藝術大学所蔵

おかっぱ頭に丸メガネ、口元のちょび髭に猫を連れた姿。

私たちが思い浮かべる藤田嗣治(レオナール・フジタ)のイメージは、本人が意図的に作り上げたものだったのかもしれません。

東京ステーションギャラリーで開催中の「藤田嗣治 絵画と写真」展は、フジタの芸術を「写真」という視点から読み解くユニークな展覧会です。

写真と絵画、両方の「眼」を持っていたフジタの表現の幅広さをあらためて感じることができました。

見どころ1:絵画と写真でつくられた“画家フジタ”

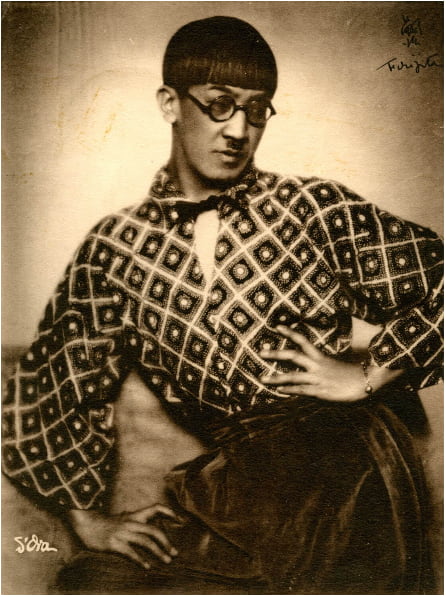

ドラ・カルムス《藤田》1925-29年頃 東京藝術大学所蔵

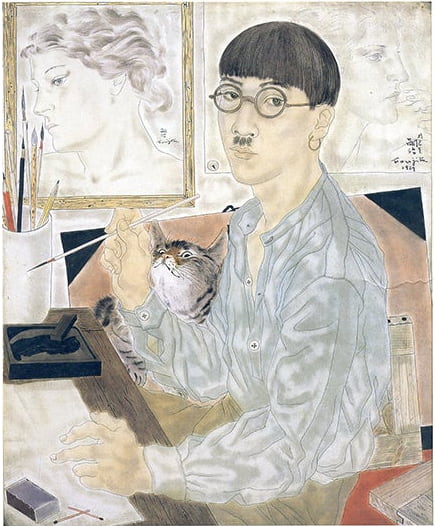

まず注目したいのは、セルフブランディングの先駆者としてのフジタの姿です。

何度も描かれた自画像、繰り返し撮影されたポートレート写真。

そこには「見られたい自分」を丁寧に作り上げていった、戦略家としての一面が見えてきます。

現代のSNS時代に通じるような「自己演出」は、まさに映像メディアが爆発する前夜の「先取り」。

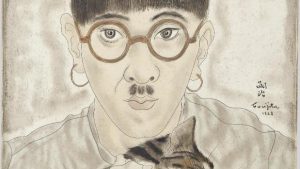

藤田嗣治《自画像》1929年

展示では、自画像と写真が並んで紹介されており、アイコニックなキャラクターがどのように構築されたのかを追体験できます。

見どころ2:写真が絵画になる瞬間を目撃

藤田嗣治《市街 バスの前の人々》1955年 東京藝術大学所蔵

旅先での風景、動物、建物、服の模様……。フジタはスケッチのかわりにカメラを使い、絵画の素材として写真を蓄積していきました。

一見、なんの変哲もないスナップ写真ですが、その一部が切り取られ、構成され、まったく異なる作品へと生まれ変わっている様子には驚かされます。

展示では、絵画の横にその「元写真」が並べられていて、絵画鑑賞が2倍楽しさ増し。

見どころ3:写真家フジタのもうひとつのまなざし

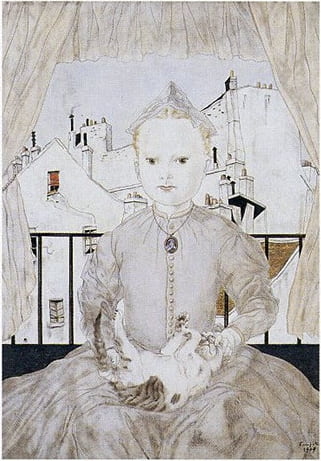

藤田嗣治《子供2人》1955年 東京藝術大学所蔵

フジタはカメラを愛し、人生のあらゆる瞬間を写真に収めていました。

その数、数千枚。今回の展示では、彼が自らシャッターを切った写真が過去最大級のボリュームで紹介されています。

1930年代の世界旅行、1950年代のヨーロッパ。

モノクロからカラーまで、まるで映画のワンシーンのような作品群は、画家としての目と、旅人としての感性が混ざり合った、味わい深いスナップです。

絵画と写真、そのどちらでも「藤田嗣治」だった

藤田嗣治《猫を抱く少女》1949年

この展覧会を見終えて感じるのは、フジタは絵を描くときに写真を参考にしながら構図や細部を丁寧に描き出し、写真を撮るときにはまるで絵画のように構図や光のバランスにこだわっていた、ということです。

彼にとって、レンズも筆も「自分を描く手段」だったのかもしれません。

自画像とポートレート、絵画と素材写真、旅の記録と創作のヒント…。

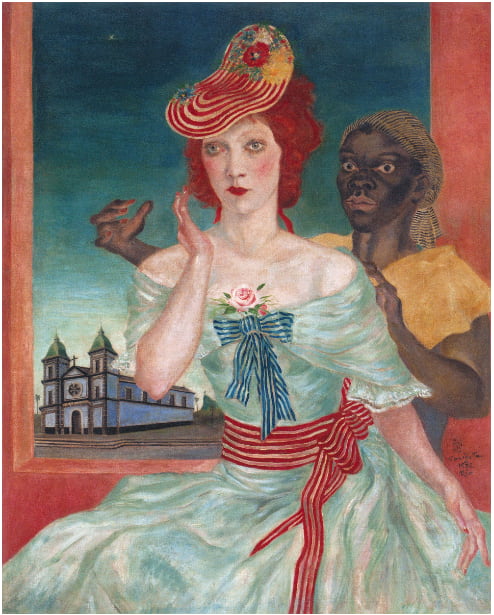

藤田嗣治《婦人像(リオ)》1932年

展示室を巡るうちに、私たちはフジタというひとりの表現者にぐっと近づいていく感覚を味わえます。

「描くこと」と「撮ること」、その両方に情熱を注いだフジタ。

写真を切り口に見えてくる、新たな一面に出会える展覧会でした。

ミュージアムショップ

図録、ポストカード(普通のポストカードと、猫型)、クリアファイル、アクリルキーホルダー、メガネケース、メモ、ノート、マグネット、Tシャツ、トートバッグなどがありました。

カフェ&レストラン

ありませんが、東京駅内にある美術館なので周辺に飲食店はたくさんあります。

藤田嗣治 絵画と写真 概要

会期:2025年7月5日(土)〜8月31日(日)

会場:東京ステーションギャラリー

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅 丸の内北口 改札前

開館時間:10:00~18:00(金曜日は20:00閉館)

※入館はいずれも閉館30分前まで

休館日:月曜日(7月21日(月・祝)、8月11日(月・祝)・25日(月)は開館)、7月22日(火)、8月12日(火)