こんにちは!

今回は、十和田市現代美術館を紹介します。

目次

- 十和田市現代美術館

- 常設展示

- ジム・ランビー《ゾボップ》── エントランスで鳴り響く色とリズム

- ロン・ミュエク《スタンディング・ウーマン》── 巨大スケールで映す人間のもろさ

- 山本修路《松其ノ三十二》── 岩にしがみつく一本松が語る自然の物語

- 山極満博《あっちとこっちとそっち》── 美術館の“隙間”に潜む小さな発見

- 塩田千春《水の記憶》── 赤い糸が結ぶ船と生の連鎖

- ハンス・オプ・デ・ベーク《ロケーション(5)》── 真夜中のダイナーで惑う時間感覚

- トマス・サラセーノ《オン・クラウズ(エア-ポート-シティ)》── 空に浮かぶ未来都市のプロトタイプ

- オノ・ヨーコ《念願の木》《三途の川》《平和の鐘》── 行為そのものを作品に変える

- 森北伸《フライングマン・アンド・ハンター》── 空中で繰り広げられる追走劇

- アナ・ラウラ・アラエズ《光の橋》── 強靱さと儚さを抱えた青い光

- 栗林隆《ザンプランド》── 天井裏に潜む“湿地帯”への越境

- ソ・ドホ《コーズ・アンド・エフェクト》── 世代をつなぐ人形の連鎖

- フェデリコ・エレーロ《ウォール・ペインティング》── 階段室を染める即興の色彩

- マリール・ノイデッカー《闇というもの》── 舞台照明が切り取る深夜の森

- レアンドロ・エルリッヒ《建物—ブエノスアイレス》── 鏡面に現れる“重力からの解放”

- マイケル・リン《無題》── 花咲く床で交わされる日常の会話

- 屋外展示

- ポール・モリソン《オクリア》── 既視感と不穏が交錯するモノクロ風景

- 奈良美智《夜露死苦ガール2012》── 外壁に立つ“内なる子ども”

- ラファエル・ローゼンダール《RR Haiku 061》── 三行詩が喚起する自由な想像

- チェ・ジョンファ《フラワー・ホース》── 花で覆われた駒街道のシンボル

- 椿昇《アッタ》── 巨大アリが突きつける大量消費への警告

- エルヴィン・ヴルム《ファット・ハウス/ファット・カー》── 膨らんだ家と車が問いかける価値

- 草間彌生《愛はとこしえ十和田でうたう》── 水玉が紡ぐ永遠の賛歌

- ジャウメ・プレンサ《エヴェン・シェティア》── 光の柱が指し示す創造の原点

- インゲス・イデー《ゴースト/アンノウン・マス》── 建築を茶目っ気でずらす白い彫刻

- ニュー-テリトリーズ/R&Sie(n)《ヒプノティック・チェンバー》── 催眠へ誘う有機的建築

- 本山ひろ子《ヨコドリ》── 花壇でくつろぐ 43 羽の小鳥たち

- マイダー・ロペス《トゥエルヴ・レヴェル・ベンチ》── 座り方次第で空間が変わるカラフルなベンチ

- 劉建華《痕跡》── 巨大枕に残った誰かの面影

- 近藤哲雄《ポット》── 商店街を彩る白い花器ベンチ

- 日高恵理香《商店街の雲》── ふわりと漂う透明ベンチ

- レストラン&カフェ

- ミュージアムショップ

- 十和田市現代美術館 概要

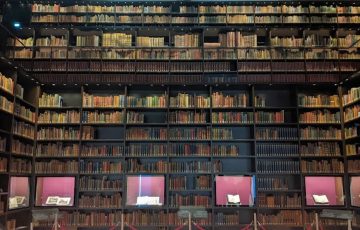

十和田市現代美術館

十和田市現代美術館は 2008 年、官庁街通りの景観をまるごと「Arts Towada」という大きな美術館に見立てる構想の中核として誕生しました。

38 点の恒久設置作品が展示されています。草間彌生や奈良美智、ロン・ミュエクなど 33 組のアーティストたちの作品が、中庭や屋上、階段室まで敷地の隅々を彩っています。

展示室は作品ごとに独立した「アートの家」となり、建物と建物のあいだを抜けるたびに視界が開け、街へと視線が抜けていく、そんな開放感と回遊性こそ、この美術館の醍醐味です。

直島が大好きな方は絶対に好きな感じの美術館でした。とってもおすすめです!

チケット

常設展

一般 1,800円、高校生以下 無料

企画展は展覧会によって値段が変わります。

詳しくはこちら

ロッカー

チケットカウンターの近くにコインロッカーがあります。

音声ガイド

無料の音声ガイドがあります。あると作品の理解度がかなり変わるのでおすすめです!

詳しくはこちら

写真撮影

基本的には写真撮影OKです。動画もOKですが、長時間の撮影は不可です。

混雑

平日の午前に行きましたが空いていました。

常設展示

※最新の展示内容は公式HPをチェックしてください。

以下では、私が行った時に見ることができた常設作品を順にご紹介します。

ジム・ランビー《ゾボップ》── エントランスで鳴り響く色とリズム

真っ白なホールの床一面を、鮮烈なストライプが幾何学的に覆い尽くします。

窓枠や空調口など建築の縁を「縫う」ように始まったラインは、太さと色を変えながら中央へ収束し、まるでレコードの重低音が空間を震わせるよう。

ポップカルチャーを引用するランビーの手にかかると、何げない床が一瞬でダンスフロアへと化けます。

ロン・ミュエク《スタンディング・ウーマン》── 巨大スケールで映す人間のもろさ

高さ約 4 メートル。精密を極めた皮膚のしわや血管は驚くほどリアルなのに、この老人像は現実にはあり得ない大きさで私たちを見下ろします。

厳しくも優しくも映る表情、虚空を見つめる眼差し。

ミュエクは老いと孤独という普遍的な弱さを、サイズの誇張でさらに際立たせました。

山本修路《松其ノ三十二》── 岩にしがみつく一本松が語る自然の物語

小庭の大岩を抱くように根を張り、枝を垂らした松は、厳しい風雪に耐えてきたかのような佇まい。

日本庭園の技法をベースに、「自然と人の関わり」を探る山本が、想像上の過酷な環境とそこに根差す生命のドラマを凝縮しました。

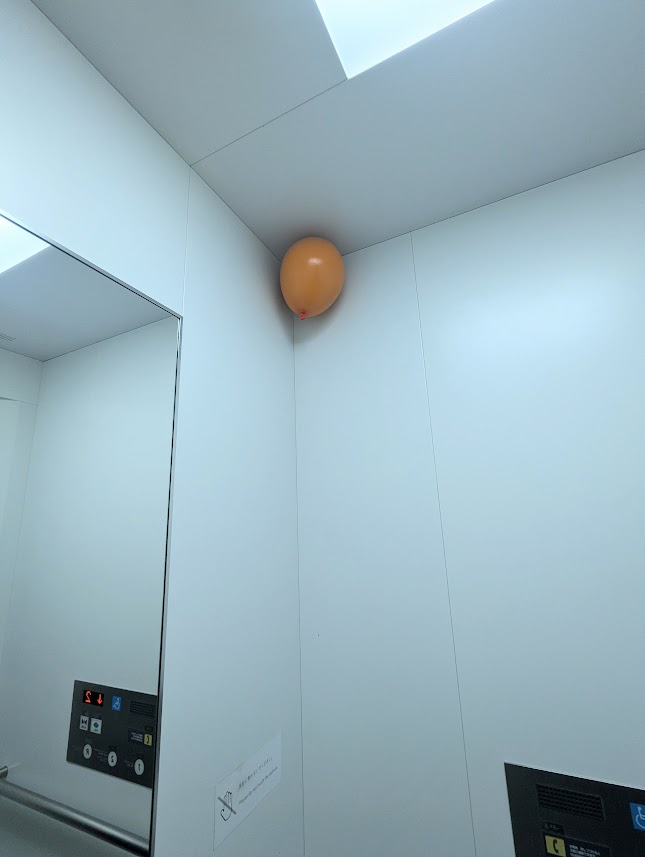

山極満博《あっちとこっちとそっち》── 美術館の“隙間”に潜む小さな発見

通路の天井や足元、壁の境目……ふと視線を動かすと、小さな作品たちがひょっこり顔を出します。

見上げては立ち止まり、引き返しては探し当てる。

鑑賞者自身の動きがインスタレーションの一部となり、空間との新しい関係が立ち上がります。

こんなところにも!これも作品です。

塩田千春《水の記憶》── 赤い糸が結ぶ船と生の連鎖

十和田湖で使われていた古い木船を、無数の赤い糸が四方に引き止めています。

糸が象るのは人と人との縁、場所に刻まれた記憶、そして生と死の境界。

見る者は複雑に絡み合う糸の層に身を沈め、見えないつながりの重みを感じ取ります。

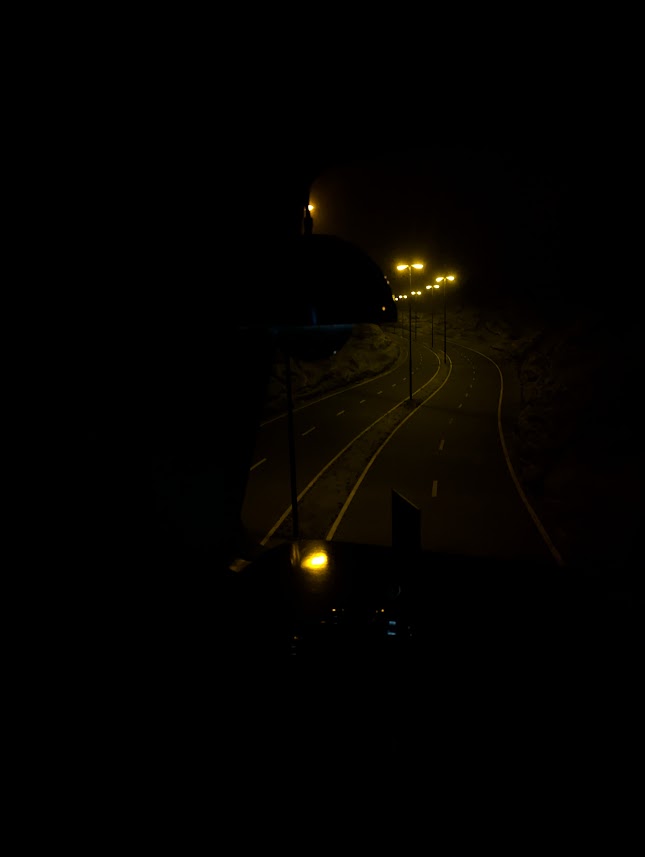

ハンス・オプ・デ・ベーク《ロケーション(5)》── 真夜中のダイナーで惑う時間感覚

薄闇に浮かぶ実寸大のダイナーは人影ひとつなく、窓外には延々と続く高速道路。

くぐもったラジオ音とオレンジ色の街灯だけが、外界と隔絶された深夜の静けさを強調します。

窓の向こうに広がるパノラマは巧妙な錯視。観客の「ここにいる」という実感を揺さぶります。

今回見た展示で一番心に残っている展示です。本当にすごかった!写真ではわかりやすいように調節してかなり明るくしていますが、実際にはこんな感じ↓で真っ暗、目が慣れてくると見えてくる感じです。

トマス・サラセーノ《オン・クラウズ(エア-ポート-シティ)》── 空に浮かぶ未来都市のプロトタイプ

透明バルーンが蜘蛛の巣状のロープで連結され、雲のように天井へ浮かびます。

国境も領土も超えて移動し、互いに支え合う球体は、サラセーノが描く持続可能な都市のビジョンそのもの。

多様性と共生を象徴する空中都市が、私たちを上へと誘います。

オノ・ヨーコ《念願の木》《三途の川》《平和の鐘》── 行為そのものを作品に変える

玉石の《三途の川》をまたいで古鐘《平和の鐘》をつき、短冊に願いを書いて《念願の木》へ結びます。

観客の一連の動きが不可視の彫刻を立ち上げます。

ここでは形よりも祈りや行為こそが主役。「平和はあなたの中にある」というオノのメッセージがそっと響きます。

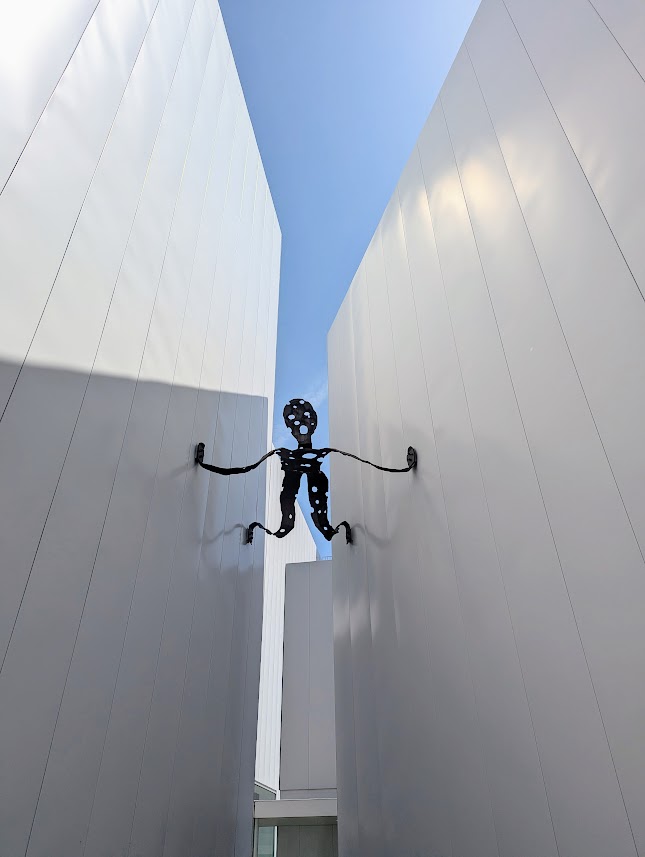

森北伸《フライングマン・アンド・ハンター》── 空中で繰り広げられる追走劇

建物の谷間に張りつく“飛行者”と、その姿を橋の上から狙う“ハンター”。

穴だらけの薄膜で形づくられた二つの人体は、風と光を透かして刻々と表情を変えます。紙のように軽やかなボディが、落下と捕獲の緊張感を一層高めています。

アナ・ラウラ・アラエズ《光の橋》── 強靱さと儚さを抱えた青い光

鋼のフレームで組まれた彫刻内部に、柔らかなネオンブルーの光と浮遊感のある音響が満ちています。

男性的な「強さ」を象徴する素材で、壊れやすい繊細さをあえて描き出すアラエズは、私たち自身の脆さとしなやかさを静かに映し返します。

栗林隆《ザンプランド》── 天井裏に潜む“湿地帯”への越境

白い家具が並ぶ室内の天井に空いた穴から顔を出すと、一変して緑滴る別世界が広がります。

「湿地帯」を意味するタイトル通り、上下に二重化された風景は境界を越える行為そのものを体験させ、「見えていない世界」の存在を教えてくれます。

かわいい。苔の香りがしました。

ソ・ドホ《コーズ・アンド・エフェクト》── 世代をつなぐ人形の連鎖

頭上から吊られた人形が肩車で延々と連なり、グラデーションの渦を作ります。

世代から世代へと続く因果の鎖を可視化したこの作品は、自分ひとりの存在が過去と未来の無数の命に囲まれていることを思い出させてくれます。

フェデリコ・エレーロ《ウォール・ペインティング》── 階段室を染める即興の色彩

階段を上るにつれ、壁の抽象的な色面や「目」のようなモチーフが呼吸するように増殖し、屋上へ抜けると空と呼応する水色の床が現れます。

作家が十和田に滞在し、土地の空気を即興で塗り込めた「歩いて体験する絵画」です。

マリール・ノイデッカー《闇というもの》── 舞台照明が切り取る深夜の森

暗室に立ち現れるのは、精巧な模型で再現された闇夜の森。

スポット光が枝葉を照らし出す一方で、その光は闇をいっそう際立たせます。

私たちが自然に抱く畏怖と制御欲。相反する感情が、静寂のなかに潜んでいます。

レアンドロ・エルリッヒ《建物—ブエノスアイレス》── 鏡面に現れる“重力からの解放”

ヨーロッパ風のファサードが床と水平に寝かされ、その奥に巨大な鏡が斜めに立ち上がる。ただそれだけの仕掛けで、観客はまるで街の壁面を自在に歩き、空中でポーズを取っているかのような錯覚を味わいます。

鏡に映るのは重力を無視した不思議な光景ですが、手前から眺める別の観客にとっては、鏡の中の「俳優たち」が身ぶり手ぶりで演出をしているステージにも見えます。

マイケル・リン《無題》── 花咲く床で交わされる日常の会話

カフェスペースの床いっぱいに広がる色鮮やかなフラワーパターンは、十和田の伝統工芸「南部裂さき織おり」に着想を得たもの。

アートを「長く身を置ける空間」と捉えるリンは、日常会話や偶然の出会いを包み込む絨毯のような作品を生み出しました。

屋外展示

ポール・モリソン《オクリア》── 既視感と不穏が交錯するモノクロ風景

ルネサンス木版画からアニメまで、時代も文脈も異なるイメージをコンピュータで組み合わせた牧歌的風景。

親しみやすいリンゴの木が並ぶ一方、スケール感のズレがほのかな不安を呼び込みます。

奈良美智《夜露死苦ガール2012》── 外壁に立つ“内なる子ども”

だるそうに足を組み、鋭い視線を横に投げる少女は、見る者の記憶や感情を鏡のように映し出します。

脱力と反抗が同居するシンプルな線描が、路上に潜む等身大の孤独やユーモアを物語ります。

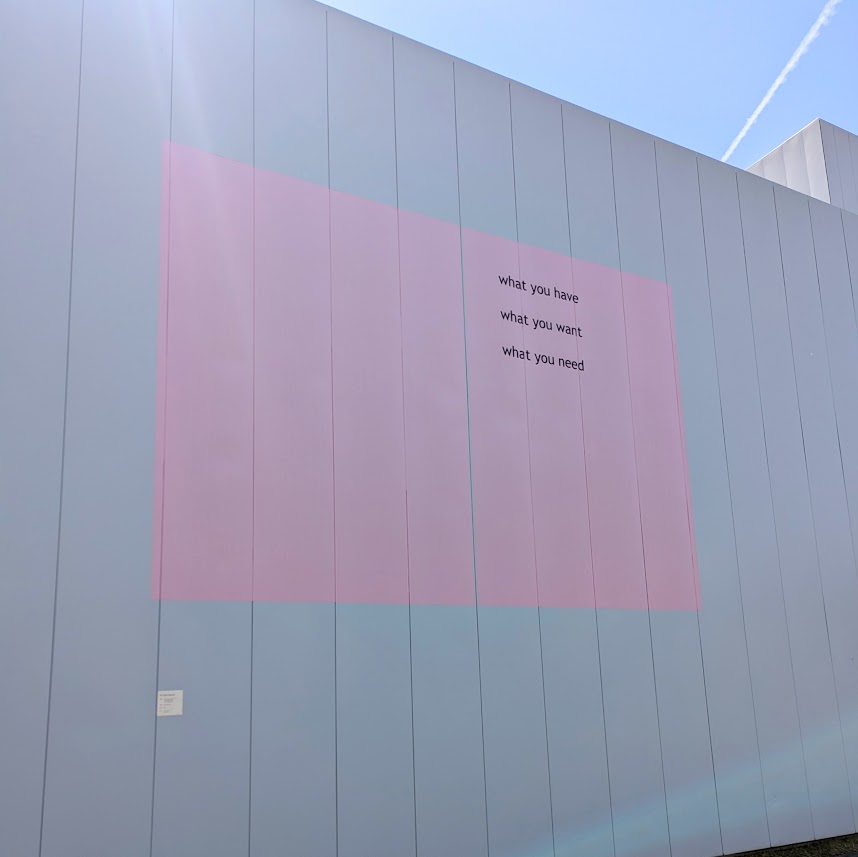

ラファエル・ローゼンダール《RR Haiku 061》── 三行詩が喚起する自由な想像

「What you have あなたが持っているもの/ What you want あなたが欲しいもの/ What you need あなたが必要なもの」

パステルカラーの見開きに並ぶ三つの短句は、日本の俳句に触発されたもの。

そぎ落とされた言葉が、読む人それぞれの物語を呼び覚まします(期間限定展示です)。

チェ・ジョンファ《フラワー・ホース》── 花で覆われた駒街道のシンボル

色鮮やかな造花に包まれた馬が、商都の玄関口で躍動します。

軍馬補充部の歴史を持つ官庁街通りに、平和と希望のブーケを手向けるようなパブリックアートです。

椿昇《アッタ》── 巨大アリが突きつける大量消費への警告

今にも動き出しそうな真紅のボディと鋭い眼光を持つハキリアリ型ロボットが立ち塞がります。

「農耕アリ」と呼ばれるハキリアリをモチーフに、資源を貪り続ける人間社会をアイロニカルに映し出すインパクト満点の作品です。

エルヴィン・ヴルム《ファット・ハウス/ファット・カー》── 膨らんだ家と車が問いかける価値

ぶくぶく肥大した家と車は、富や成功の象徴を滑稽に変形させ、資本主義や美意識にクスッと笑いながら問いを投げます。

家自身が「私は家?それともアート?」と語る映像も必見。

草間彌生《愛はとこしえ十和田でうたう》── 水玉が紡ぐ永遠の賛歌

黄色いドットが芝生を覆い、カラフルなカボチャや少女、犬、キノコが点在する広場。

増殖する水玉は草間の心象風景そのもの。

幻覚を乗り越えるために描き続けたモチーフが、ここでは生命の祝祭へと転じています。

ジャウメ・プレンサ《エヴェン・シェティア》── 光の柱が指し示す創造の原点

ヘブライ語で「創造の石」を意味する文字が刻まれた巨石が、夜になると天へ一本の光柱を放ちます。

見る者は広場から頭上を仰ぎ、世界と宇宙の一体感を直感的に感じ取ります。

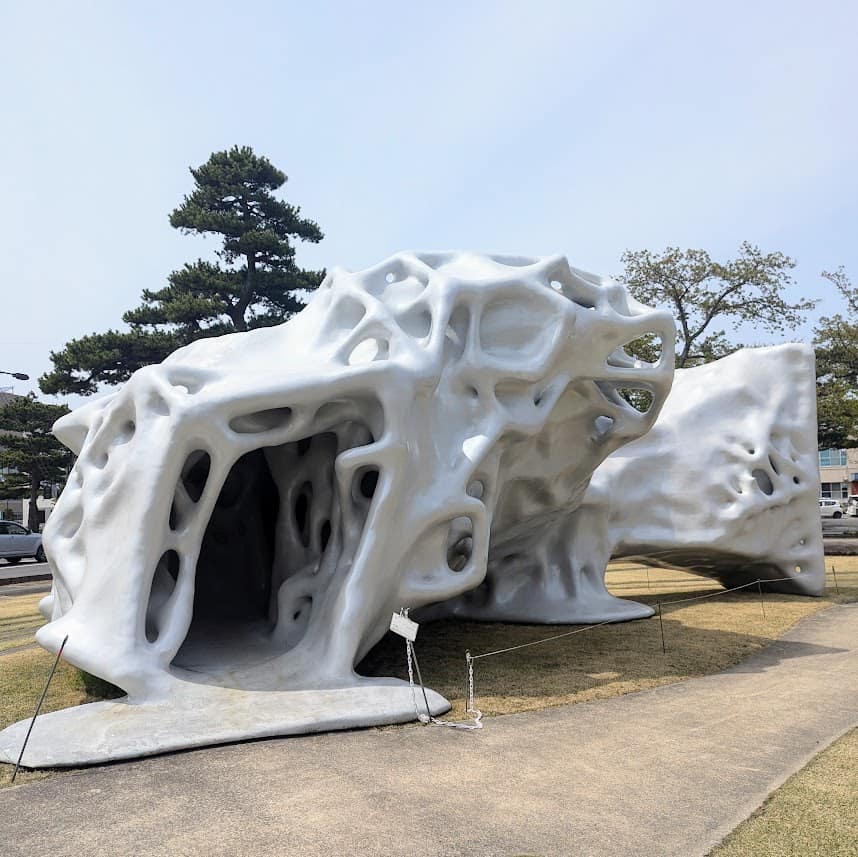

インゲス・イデー《ゴースト/アンノウン・マス》── 建築を茶目っ気でずらす白い彫刻

無機質な白い箱型の美術館に対し、流線型の「幽霊」がふわりと浮かび、「未知の塊」がトイレ棟をのぞき込みます。

ユーモアで建築の硬さを和らげ、広場全体を一つの舞台に変える仕掛けです。

ニュー-テリトリーズ/R&Sie(n)《ヒプノティック・チェンバー》── 催眠へ誘う有機的建築

粘菌の巣のような空間に足を踏み入れると、優しい声が自己と環境の境界を溶かします。

催眠状態へ導く実験的建築は、「まだ見ぬ生き方」を想像する装置でもあります。

本山ひろ子《ヨコドリ》── 花壇でくつろぐ 43 羽の小鳥たち

駐車場の花壇に並ぶふっくらした鳥たちは、金属を鋳造して一体ずつくられたもの。

花壇に置かれた彼らを眺めると、十和田の四季や人々の営みに溶け込む小さな命が愛おしく感じられます。

マイダー・ロペス《トゥエルヴ・レヴェル・ベンチ》── 座り方次第で空間が変わるカラフルなベンチ

高さがランダムに折れ曲がるタイル張りのベンチは、腰掛けたり荷物を置いたりテーブル代わりにしたりと使い方自由。

使う人によって場の景色が変化し、公共空間そのものが生きたアートになります。

劉建華《痕跡》── 巨大枕に残った誰かの面影

官庁街通りのベンチ置かれている大きな枕。

人が腰を下ろせば、私的空間の象徴である枕と公共空間が重なり合い、いつもとは違う景色や新しい時間が生まれます。

近藤哲雄《ポット》── 商店街を彩る白い花器ベンチ

丸い陶器のような 22点のストリートファニチャーは、腰掛けにも花壇にもなる二役仕様。

買い物客や地元の人が草花を生け、道行く人が憩うことで、商店街が自然とコミュニティの広場へと変容します。

日高恵理香《商店街の雲》── ふわりと漂う透明ベンチ

雲形のベンチが商店街に静かに浮かびます。

存在感を消しながら、通行人にさりげなく「座る余白」を差し出すこの彫刻は、日常風景に新たな風景を作り出しています。

レストラン&カフェ

「cube cafe & shop」があります。

奥入瀬ガーリックポークとりんごのカレー。お肉ごろごろでおいしかったです。

青森といえばりんご!ということでアップルパイとタルトタタン(どちらも確か福田菓子舗)、青森のアップルティーを注文しました。おいしかった!このジェラートがまたとってもおいしくて最高だった。

アップルティーは紅茶にリンゴジュースを混ぜているのかな?という感じの味で。これもおいしかった。

ミュージアムショップ

関連書籍、ポストカード、クリアファイル、草間彌生グッズ、ジャムやソースなど地元の食品、美術館のカレーのレトルトなどを購入することができます。

十和田市現代美術館 概要

住所 青森県十和田市西二番町10-9

TEL 0176-20-1127

営業時間 09:00~17:00(入館は16:30まで)

定休日 月(祝日の場合は翌火)、年末年始