目次

ジョルジョ・ヴァザーリ(1511–1574年)

ヤコポ・ズッキに帰属《ジョルジョ・ヴァザーリの肖像》1571-1574年

ジョルジョ・ヴァザーリは、画家・建築家・著述家の三役を同時に果たした、ルネサンス後期を代表する多才な人物です。

フィレンツェではウフィツィ宮(現ウフィツィ美術館本館)やヴァザーリの回廊を設計し、制度面ではアカデミア・デル・ディセーニョの創設に関わりました。

著作では『画家・彫刻家・建築家列伝』をまとめ、のちの「美術史」という見方に大きな影響を与えています。

幼い頃から学び好きだった少年

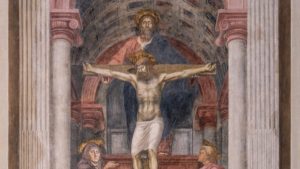

ジョルジョ・ヴァザーリ《キリストの復活》1545年頃

1511年、ヴァザーリは、トスカーナ州アレッツォで生まれ、6人きょうだいの次男として育ちました。

幼いころ、アレッツォに滞在していたステンドグラス作家グリエルモ・ド・マルシラのもとで絵を学び、色の扱いにも親しみます。

あわせて文法・書簡・歴史といった人文学にも早くから触れ、のちに『列伝』を書く力の土台になりました。

13歳で修業へ。フィレンツェとローマで吸収

ジョルジョ・ヴァザーリ《聖ヒエロニムスの誘惑》1541年頃

13歳頃にフィレンツェへ移り、アンドレア・デル・サルトの工房に出入りして腕を磨きます。

ここでポントルモやロッソ・フィオレンティーノの新しい表現にも直にふれました。

政変や疫病でいったん退避しながらも、1529年にはローマへ。

ミケランジェロやラファエロの大作を前に、構図、人体の見方、建築的なものの考え方を総合的に吸収します。

現場で見て、書き留めて、整理する習慣は、この時期に身についたもの。のちの『列伝』執筆にもそのまま生かされました。

宮廷の仕事で「総合演出家」に

ジョルジョ・ヴァザーリ《ロレンツォ・デ・メディチの肖像》1533-1534年

1530年代、復権したメディチ家のもとで、婚礼や凱旋などの祝祭装飾を多数手がけます。

舞台美術、仮設建築、図像計画、解説文までを一つに束ねる仕事を重ねるうち、空間・絵画・物語・テキストを横断できる「総合家」としての力が磨かれていきました。

家、結婚、人脈

1541年、故郷アレッツォに自邸(のちのカーザ・ヴァザーリ)を購入。

部屋ごとに主題を決めて壁面や天井を装飾し、自分の仕事の見本帳のような邸宅に仕立てました。

ジョルジョ・ヴァザーリ《トスカーナの6人の詩人》1543-1544年

1549年、38歳でアレッツォの有力な商家バッチ家の娘ニッコローザ・バッチと結婚。

ヴァザーリの弟のピエトロは詩作と家政に通じ、のちに家名と文書、邸宅の管理を担い、兄の記憶を大切に受け継ぎました。

『列伝』の刊行と広がり

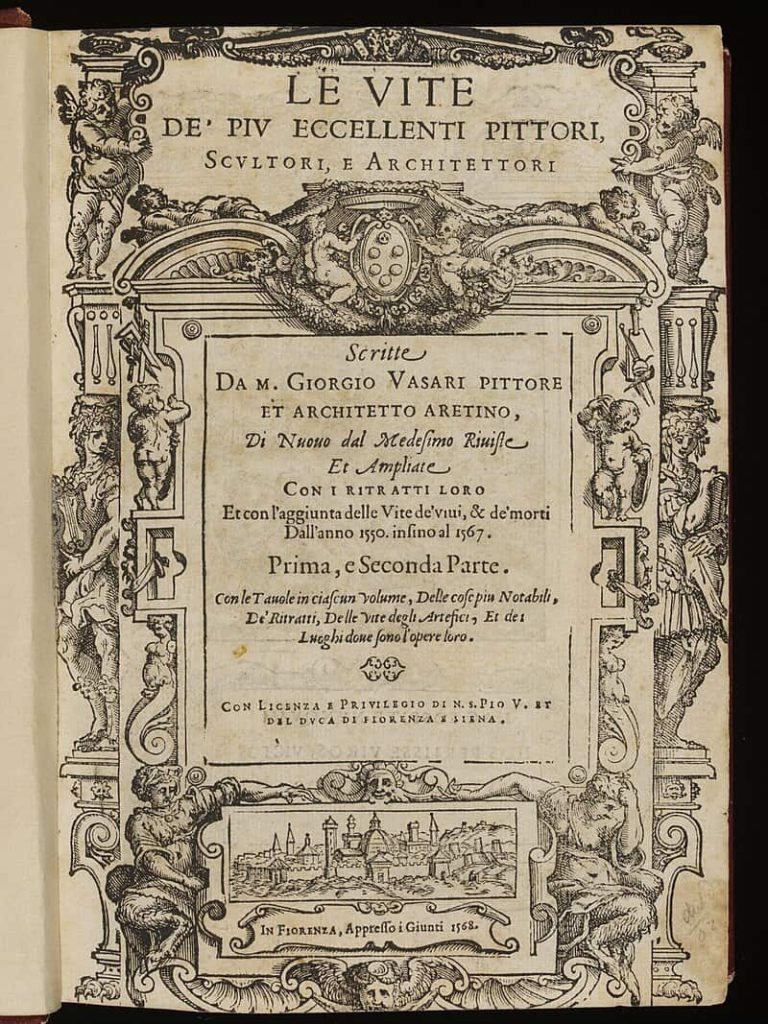

『画家・彫刻家・建築家列伝』第2版表紙 1568年

1550年に『画家・彫刻家・建築家列伝』初版を刊行、1568年に大幅増補版を出します。

古代から同時代の芸術家を「人生と作品の連続」として語り、増補版では木版による肖像も添えられました。

今日の研究では伝承や誤りの混入も指摘されますが、美術を歴史として読む枠組みを広く定着させた功績はきわめて大きいと評価されています。

『列伝』に出てくる有名エピソード

ミケランジェロ《ダヴィデ》は「欠点の多い大理石」から生まれた

大聖堂工房に長く放置されていた、石目の傷や微細な亀裂のある巨大な石材(通称 イル・ジャイアント)から、1501〜1504年にミケランジェロが《ダヴィデ像》を彫り上げたという話。これは当時の記録でも追える事実です。

チマブーエが少年ジョットを見出した話

野で羊を写生する少年の才を見抜いたという有名な物語。象徴的な逸話として伝わりますが、実証は難しいとされています。

ブルネレスキの「卵」

円蓋競技で卵を机に立てて「発想の勝利」を示したという話。寓話的な逸話で、史料で確定するのは困難です。

カスターニョがドメニコ・ヴェネツィアーノを殺したという誤伝

年譜の照合で成立しないことが分かっており、『列伝』の代表的な誤りとしてよく挙げられます。

ウフィツィとヴァザーリの回廊

1560年、コジモ1世の命でウフィツィ宮(現ウフィツィ美術館本館)の建設が始まります。

目的は行政庁舎(Uffizi=“オフィス”)の集約。

細長い中庭の一直線の軸線がアルノ川へ抜ける都市設計は、いまもフィレンツェの景観の特徴になっています。

1565年には、パラッツォ・ヴェッキオとピッティ宮殿を結ぶ高架通路「ヴァザーリの回廊」が完成。

全長約750mの空中動線は、メディチ家が人目を避けて安全に往来するためのものでした。

近年の改修を経て、2024年12月に一般公開が再開されています。

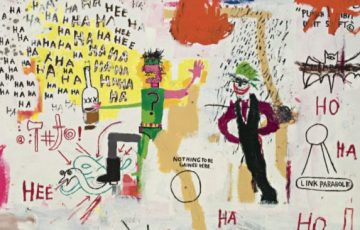

アカデミア・デル・ディセーニョの創設

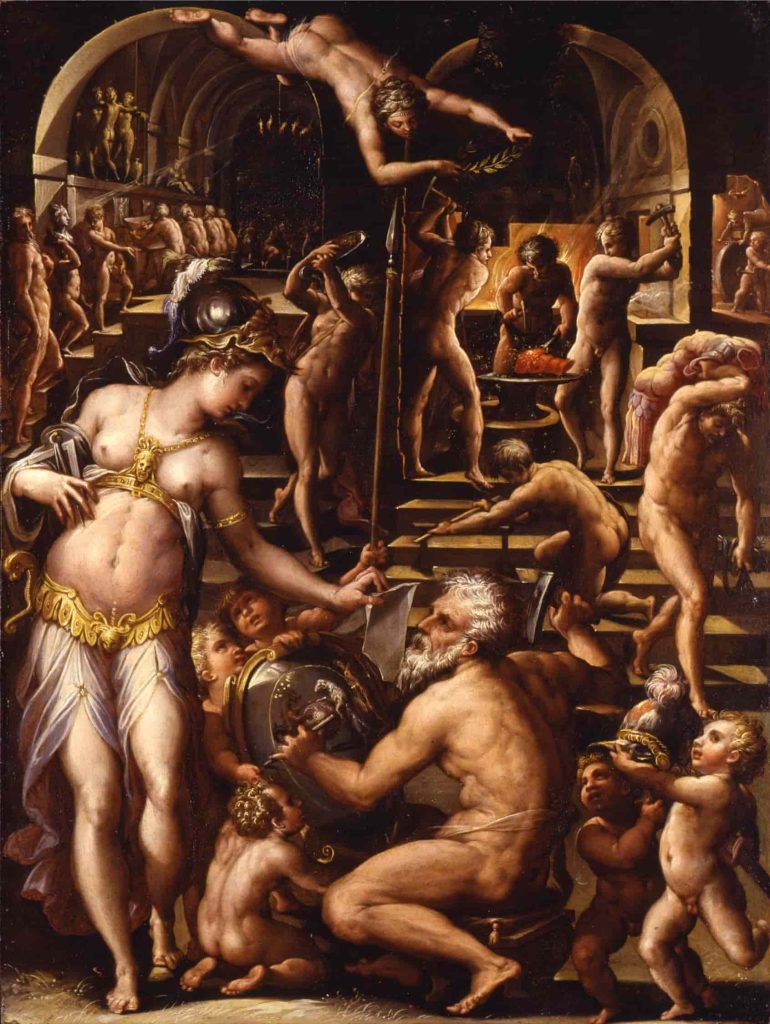

ジョルジョ・ヴァザーリ《ウルカヌスの鍛冶場》1564年

1563年、コジモ1世の後援でアカデミア・デル・ディセーニョが設立され、ヴァザーリも創設に深く関与しました。

素描(disegno)を学びの基礎に据え、芸術家を職人から知的専門職へと押し上げる制度の転換は、のちの美術教育にもつながっていきます。

究極の推し活部屋?フランチェスコ1世の小書斎

出典:Fondazione MUS.E『Museo di Palazzo Vecchio Percorsi Segreti』

フランチェスコ1世の小書斎は、パラッツォ・ヴェッキオ奥にある私室です。なんとここ、面白い仕掛けがある部屋なんです。

窓のない小部屋で、壁下段の楕円形の絵は蝶番付きの扉になっており、中に鉱物や貝、器具のコレクションが収められていました。

狙いは、火・水・土・空気などの「自然」と、錬金・染色・金工・航海といった「技」を、絵と実物を呼応させて一つの物語として見せること。

ヴァザーリは学識者ボルギーニと組み、主題と収蔵物が対応するよう室内全体を設計しました。

制作は1570〜1572年。収蔵・展示・物語を一体化する総合演出力が凝縮された空間です。

ヴァザーリの絵の裏にレオナルド・ダ・ヴィンチ《アンギアーリの戦い》が隠れている?!

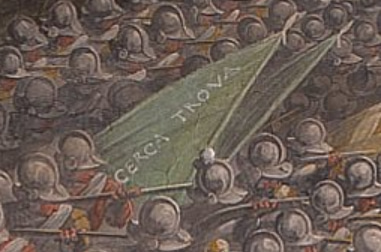

ジョルジョ・ヴァザーリ《マルチャーノ・デッラ・キアーナの戦い》1570-1571年

同じくパラッツォ・ヴェッキオ内にある大壁画↑

中央上部に「CERCA TROVA(探せば見つかる)」という文字があり、これを手がかりに「ヴァザーリが薄い新壁を立て、その後ろにレオナルド・ダ・ヴィンチ《アンギアーリの戦い》を残したのでは」という説が生まれました。

ピーテル・パウル・ルーベンス《アンギアーリの戦い》の模写1603年頃

実際に非破壊調査で、ヴァザーリ壁の裏に空間らしき“すき間”や顔料片が見つかったと報告されましたが、絵そのものの存在を示す決定的証拠には至っていません。

加えて、壁に穴を開ける調査への反対も強く、文化財保護の観点から作業は中断され、結論は出ていない状況です。

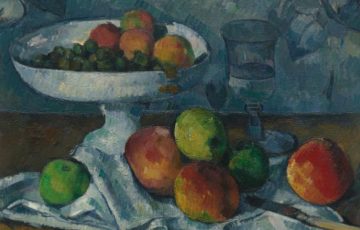

マザッチョ《三位一体》は壊さず覆った

ジョルジョ・ヴァザーリ《ロザリオの聖母》1569年

1570年、サンタ・マリア・ノヴェッラの改装で、礼拝を見やすくする大きな新祭壇とヴァザーリの《ロザリオの聖母》を正面に置く計画になりました。

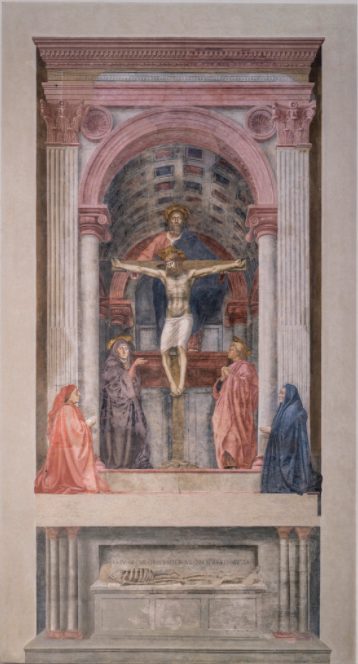

マザッチョ《聖三位一体》1427年頃

その位置の都合で、壁に描かれたマザッチョ《三位一体》は前から覆って見えなくしました(壊していません)。

フレスコは壁そのものなので、当時は前に構造物を立てて隠すのが現実的だったのです。

のちに18世紀に再発見・移設され、1950年代の修復で下部の髑髏の位置関係も確認されました。

要するに、隠した結果、絵そのものは生き残った、という話です。

大聖堂の大装飾《最後の審判》

出典:Duomo Di Firenze『Dome, stained glass windows, choir Cathedral of Santa Maria del Fiore』

1572年、フィレンツェ大聖堂(サンタ・マリア・デル・フィオーレ)のクーポラ内部に《最後の審判》を描く依頼を受けます。

天国と地獄を大きく配し、マニエリスムらしい動きのある身振りと強い明暗で構成した、ヴァザーリ晩年の大仕事でした。

ヴァザーリは1574年に亡くなり、1579年にフェデリコ・ズッカリらが完成させています。

晩年と埋葬

ジョルジョ・ヴァザーリ《受胎告知》1565年頃

ヴァザーリは1574年6月27日にフィレンツェで没し、遺骸は故郷アレッツォのサンタ・マリア・デッラ・ピエーヴェに運ばれ、自家の祭壇近くに葬られました。

ジョルジョ・ヴァザーリ《ゲッセマネの祈り》1570年頃?

1541年に購入した生家〈カーザ・ヴァザーリ〉は、現在も公開されており、邸内装飾や素描から当時の暮らしぶりと審美眼を知ることができます。