こんにちは!

今回は、ゴッホの耳切り事件とその後についてです。

早速見ていきましょう!

ゴッホの耳切り事件

フィンセント・ファン・ゴッホ《包帯をした自画像》1889年

耳切り事件

12月23日、35歳のゴッホが自らの左耳を切り落とす事件が発生しました。

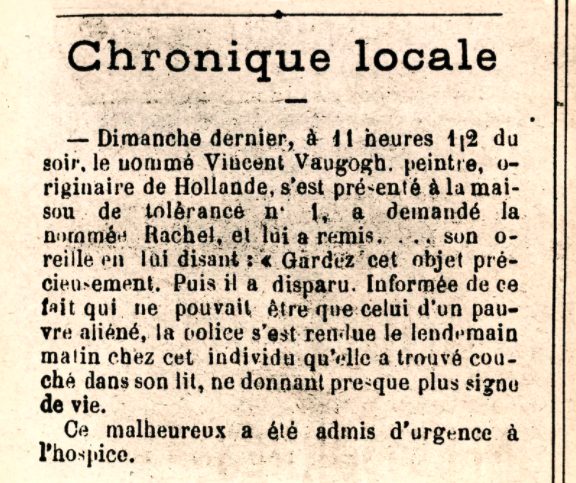

12月30日の地元紙は、次のように報じています。

アルルの新聞「ル・フォロム・レピュブリカン」の「耳切りの事件」についての報告 1888年12月30日日曜日

「先週の日曜日、夜の11時半、オランダ出身のヴァンサン・ヴォーゴーグと称する画家が娼館1号に現れ、ラシェルという女を呼んで、「この品を大事に取っておいてくれ」と言って自分の耳を渡した。そして姿を消した。この行為――哀れな精神異常者の行為でしかあり得ない――の通報を受けた警察は翌朝この人物の家に行き、ほとんど生きている気配もなくベッドに横たわっている彼を発見した。この不幸な男は直ちに病院に収容された。

— 『ル・フォロム・レピュブリカン』1888年12月30日」

ラシェルの本名はガブリエル・ベルラティエといい、娼婦ではなく、娼館の小間使いや店の掃除をして働く19歳の女性でした。

耳切りの動機は?

フィンセント・ファン・ゴッホ《アルルの競技場の観衆》1888年

この絵を描いた数週間後に自分の左耳を切り落とすという事件が発生していることから、「耳切り事件」のきっかけのひとつとして、この絵に描かれている「闘牛」との関連性が挙げられています。

この年のアルルの闘牛シーズンは、4月1日から10月21日までで、この絵が描かれたのが11、12月頃だったので、ゴッホは実際に見た風景を描いたのではなくて、記憶から想像して描いたことがわかります。(ルーラン一家やジヌー夫人も描かれています)

この「闘牛」が、ゴッホに深い印象を与えたと考えられています。

というのも、闘牛では、敗北した雄牛の片方の耳を切断する習慣があります。(素晴らしい演技をしたら片耳、最高に素晴らしかったら両耳、さらにさらにすごいと耳+尻尾)

さらに勝利したマタドール(闘牛士)が、その片耳を女性の観衆に手渡したそう…。

ただし、ゴッホの時代に、アルルで雄牛がこのように殺されていたのかははっきりとはわかっていません。

「闘牛」の流れを簡単に説明すると、牛の背中を刺して、赤い布でヒラヒラかわして、首を刺してトドメを刺して、馬で牛を引きずって退場、牛は食用として利用され、素晴らしいマタドールには観客が白いハンカチを振って称賛し、耳がプレゼントされます…。

一部?それとも全部?

事件後にアルル市立病院を訪れた画家のシニャックから、伝記作家ギュスターヴ・コキオが聞き取ったところによれば、耳全体ではなく、耳たぶを切り落としたとされており、多くの伝記もこれに従っています。

ポール・ヴァン・リッセル(ガシェ医師の仮名)《フィンセント・ファン・ゴッホ、彼の死の床》1890年

死の床にあるゴッホをガシェ医師が描いたスケッチによれば、左の耳介の大部分は無傷で残っているようにも見えます。

他方、当時娼館に臨場した警察官アルフォンス・ロベールは、新聞紙の包みに「耳がまるごとありました」と述べています。

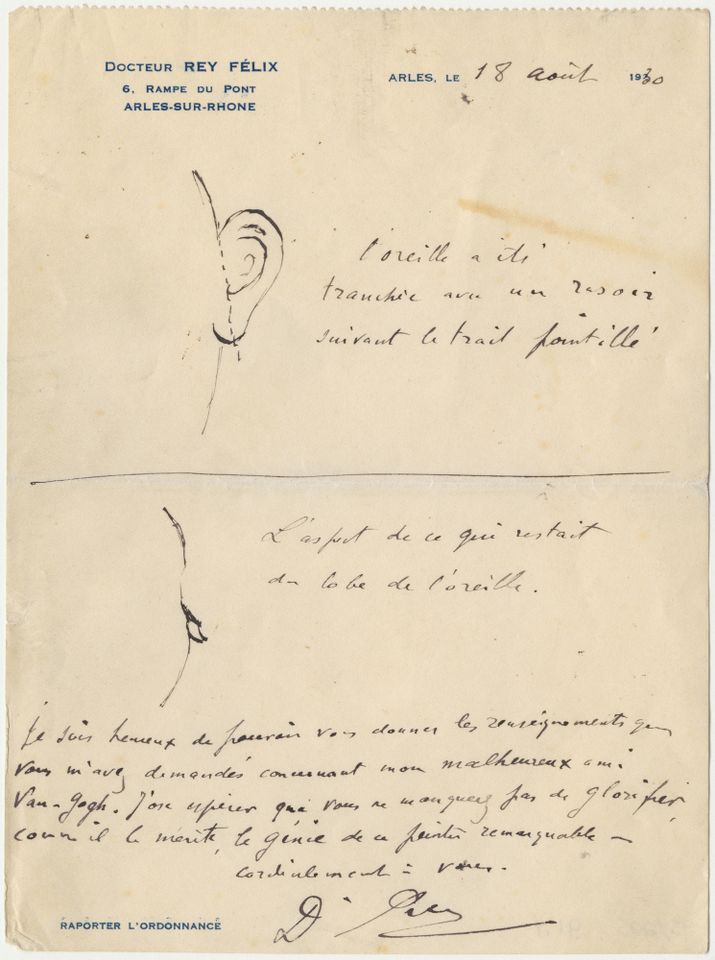

フィンセント・ファン・ゴッホの切断された耳のスケッチが描かれたフェリックス・レーから作家アーヴィング・ストーンへの手紙 1930年

市立病院でファン・ゴッホを診察したレー医師作成の説明図によれば、耳たぶの一部だけを残してほとんど耳全体が切り落とされています。(そのためこちらの説の方が有力)

上の手紙は、小説『炎の人ゴッホ』の著者I・ストーンが取材中に、レー医師から送られた手紙です。

ゴッホ自身は、この時の記憶がなく、この事件について何も語りませんでした。

ゴーギャンの証言は真実か

パリに戻ったゴーギャンと会ったベルナールは、彼から伝え聞いた話として、友人オーリエ宛の手紙で次のように書いている。

「アルルを去る前の晩、私の後をヴァンサンが追いかけてきた。私は振り向いた。時々彼が変な振舞いをするので警戒したのだ。すると彼は言った。『あなたは無口になった。僕も静かにするよ。』。私はホテルへ寝に行き、帰宅した時、家の前にはアルル中の人が押しかけていた。その時警官たちが私を逮捕した。家の中が血まみれになっていたからだ。事の次第はこうだ――私が立ち去った後、彼は家に戻り、剃刀で耳を切り落とした。それから大きなベレー帽をかぶって、娼家へ行き、遊女の一人に耳を渡して言った。『真心から君に言うが、君は僕を忘れないでくれるね。』」

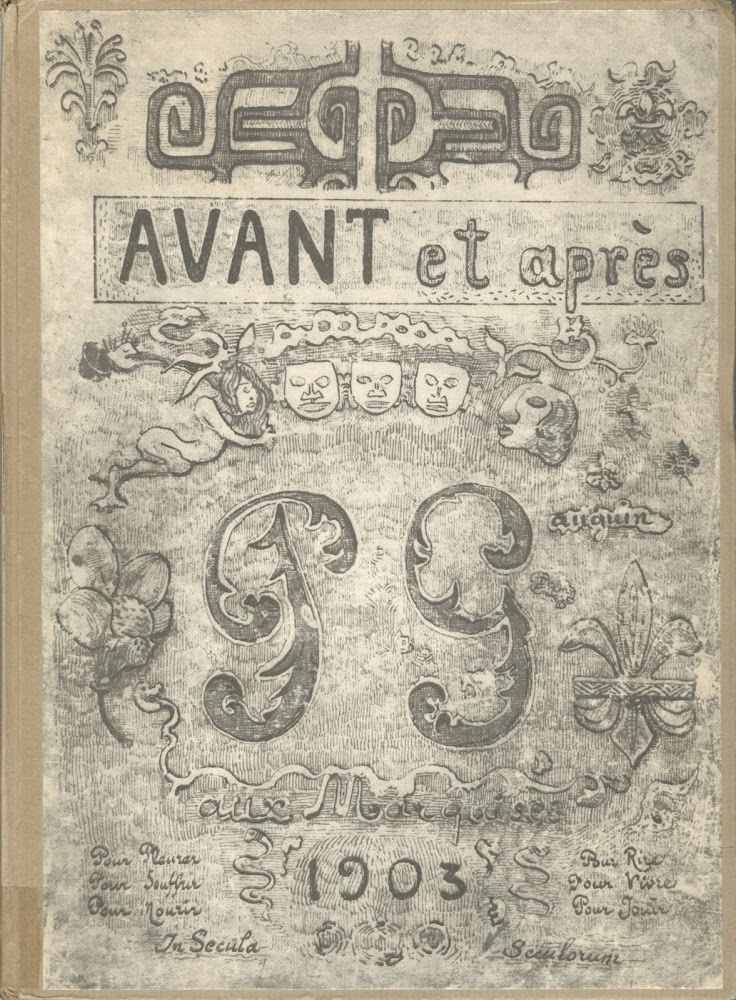

ポール・ゴーギャン『前後録』1903年

一方、約10年後、晩年のゴーギャンが書いた自伝『前後録』の中で、実際にはゴッホがゴーギャンの背後から剃刀を手に突進してきたと主張しています。

当時、ゴーギャンはゴッホを守るためにこのことについて黙っていたと考えることもできますが、話を盛っている可能性もあり、その信憑性には疑問もあります。

翌日の12月24日、ゴーギャンは電報で弟テオをアルルに呼び寄せました。

共同生活の終わり

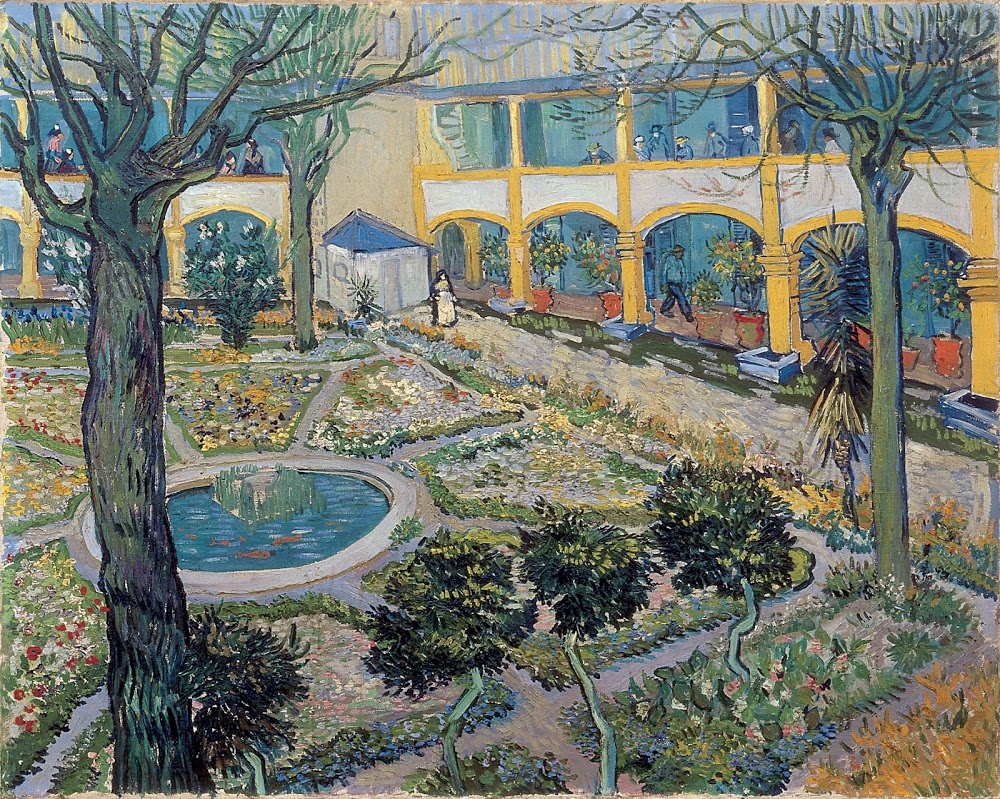

フィンセント・ファン・ゴッホ《アルルの病院の中庭》1889年

ゴッホは、アルル市立病院に収容されました。

ちょうどヨーとの婚約を決めたばかりだったテオは、12月24日夜の列車でアルルに急行し、翌日兄を病院に見舞うとすぐにパリに戻りました。

ゴーギャンも、テオと同じ夜行列車でパリに戻り、ゴッホとゴーギャンの共同生活は終わりを迎え、二度と会うことはありませんでした。

これで完全にゴーギャンとは終わったかというと、そうでもなく、その後も2人は手紙のやりとりをしています。

上の絵は、ゴッホが入院した病院を描いたもので、アルル時代の最後の時期に描かれた作品です。

中庭の池の周りには、わすれな草やマーガレットなどが植えられており、ゴッホが妹への手紙に「花と春の緑に溢れた絵」と書いたように、色彩に溢れた作品に仕上がっています。

この病院は現在、総合文化センターになっています。

レー医師

フィンセント・ファン・ゴッホ《フェリックス・レー医師の肖像》1889年

アルル市立病院での担当医は、当時23歳で、まだ医師資格を得ていない研修医のレーで、彼は、比較的新しい治療法を行いました。

ゴッホは後に、感謝の気持ちを込めて彼に肖像画を贈りましたが、レーはこの絵が気に入らず、屋根裏部屋行きに…そして、最終的には鶏小屋の穴をこの絵で塞いでいました……。(1900年に売却)

郵便夫ルーランや、病院の近くに住むサル牧師がゴッホを見舞い、テオにゴッホの病状を伝えました。

ルーランが面会に訪れた後、ゴッホは再び発作を起こし、病院の監禁室に隔離されました。

しかし、その後容態は改善に向かい、「黄色い家」への一時帰宅許可を経て、退院許可が下り、ゴッホは「黄色い家」に戻りました。

フィンセント・ファン・ゴッホ《包帯をしてパイプをくわえた自画像》1889年

退院したゴッホは、レー医師の肖像や、耳に包帯をした2点の自画像を描き、また事件で中断していた《ルーラン夫人ゆりかごを揺らす女》も完成させました。

ちなみにゴッホは、自殺の予防にはパイプが良いと信じていました。

ルーランが、転勤でアルルを離れなければならなくなり、ゴッホは、親友を失いました。

ゴッホは、テオに、耐えられない幻覚はなくなり、悪夢程度に鎮まってきたと書いています。

病院の監禁室に収容

しかし、その後、自分は毒を盛られている、至る所に囚人や毒を盛られた人が目につく、などと訴え、近所の人が警察に対応を求めたことから、再び病院の監禁室に収容されました。

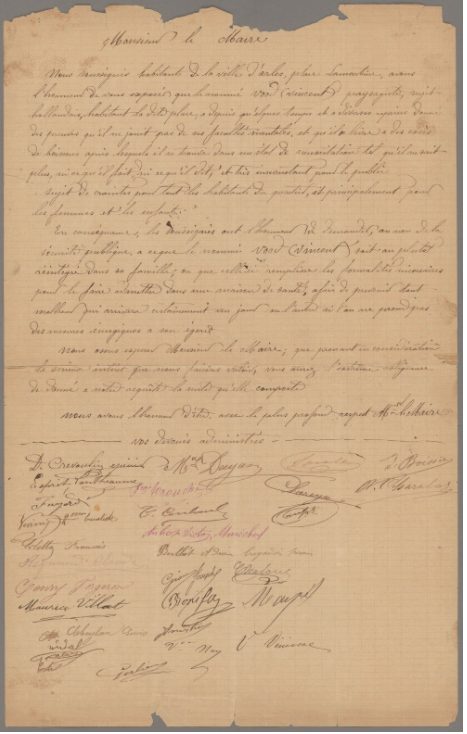

1889年2月27日直前のアルルの地元住民による請願

その後仮退院しましたが、1週間後、住民30名から市長に、「オランダ人風景画家が精神能力に狂いをきたし、過度の飲酒で異常な興奮状態になり、住民、ことに婦女子に恐怖を与えている」として、家族が引き取るか精神病院に収容するよう求める請願書が提出され、翌日、警察署長の判断で再び病院に収容されました。

しかし、この時のゴッホは、症状が改善しており、入院する必要はありませんでした。

そのため、「黄色い家」をゴッホに貸していた家主ベルナール・スーレが、「黄色い家」を新たにたばこ屋に貸すために、近所の住人ではなく、親戚・知人の署名を集めてゴッホの追い出しを画策したのではないかとも考えられています。

警察署長は、関係者から事情聴取の上、専門の保護施設に監禁相当との意見を市長に提出しました。

ゴッホは、約1か月間は単独病室に閉じ込められ、絵を描くことも禁じられました。

4月18日の結婚式を前に新居の準備に忙しいテオからもほとんど便りはなく、フィンセントは結婚するテオに見捨てられるとの孤独感に苦しみました。

ポール・シニャック《ゴッホの(黄色い)家(アルル、ラマルティーヌ広場)》1933年

そんな中、画家シニャックがアルルのゴッホのもとを訪れ、レー医師を含め3人で「黄色い家」に立ち入りました。

不在の間にローヌ川の洪水による湿気で多くの作品が損傷していることに落胆します。

しかし、シニャックは、パリ時代に見ていたゴッホの絵とは異なる、成熟した画風の作品に驚きました。

ゴッホも、友人の画家に会ったことに刺激を受け、絵画制作を再開しました。

外出も認められるようになりました。

フィンセント・ファン・ゴッホ《アルルの病院の病室》1889年

36歳のとき、病院にいつまでも入院していることはできず、「黄色い家」に戻ることもできなくなったため、ゴッホは、居場所を見つける必要に迫られていました。

4月半ばには、レー医師が所有するアパートを借りようという考えになっていましたが、1人で生活できるか不安になり、あきらめました。

最終的に、4月下旬、テオに、サル牧師から聞いたサン=レミの療養所に移る気持ちになったので、転院の手続をとってほしいと手紙で頼みました。

当時、公立の精神科病院に入れられれば二度と退院の見込みはなかったのに対し、民間の療養所は遥かに恵まれた環境でした。